献给杰西(Jessie)和萨拉(Sarah)

本书是我的尤希罗讲座(Uehiro Lectures)的扩展修订版,我曾于2013年12月在牛津担任过该系列讲座的主讲人。我要感谢朱利安·萨伏列斯库(Julian Savulescu)和尤希罗基金会邀请我发表演讲,并感谢我当时的评论人——约翰·布鲁姆(John Broome)、大卫·米勒(David Miller)和珍妮特·拉德克利夫·理查兹(Janet Radcliffe Richards)给出了深刻的评论。

呈现在这里的想法,最早可以追溯到我1996年的林德利讲座(Lindley Lecture),题目为《对不平等的反驳的多样性》。那次讲座的内容后来发展成了一篇以《平等何时重要?》作为题目的论文,并且我把那篇变得越来越长的论文展示给了更多的听众,多到我无法把他们列举出来。我从那些场合中收到了许多评论和建议,它们都让我受益匪浅。尤希罗讲座的邀请提供了一种非常受欢迎的激励,它促使我将那篇未完成的论文扩展成三次演讲,而那些演讲的内容现在又被扩展成十个章节。

在这个发展过程的各个阶段,许多人给了我宝贵的帮助。以下诸君为我草稿中的某些章节,在一些情况下甚至是整本书的草稿,提供了有益的评论:查尔斯·贝茨(Charles Beitz)、乔舒亚·科恩(Joshua Cohen)、约瑟夫·费希金(Joseph Fishkin)、塞缪尔·弗里曼(Samuel Freeman)、尼科·克洛德尼(Niko Kolodny)、马丁·奥尼尔(Martin O’ Neill)、约瑟夫·拉兹(Joseph Raz)、阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)、汤米·谢尔比(Tommie Shelby)、丹尼斯·汤普森(Dennis Thompson)、曼纽尔·瓦尔加斯(Manuel Vargas)和保罗·威特曼(Paul Weithman)。此外,我收到的另一些犀利而富有启发的评论,则来自2016年春季学期我的政治哲学研讨会的参与者,尤其是弗朗西斯·卡姆(Frances Kamm)和杰德·卢因森(Jed Lewinsohn)。我衷心感谢他们。拥有如此慷慨大方且让人受益的朋友和同事,真是太美妙了。我也要感谢理查德·德·费利皮(Richard de Filippi)跟我讨论了人们在医疗服务的获取途径和健康状况上的不平等,并感谢诺尔·多明格斯(Noel Dominguez)为我提供了研究上的辅助。

我一如既往地感谢我的妻子露西(Lucy)的支持。此外,在吃早餐和晚餐的时候,我曾反复尝试向她解释为什么我觉得不平等是一个如此难以著述的议题,我还要感谢她对我做出了深思熟虑且富有耐心的回应。

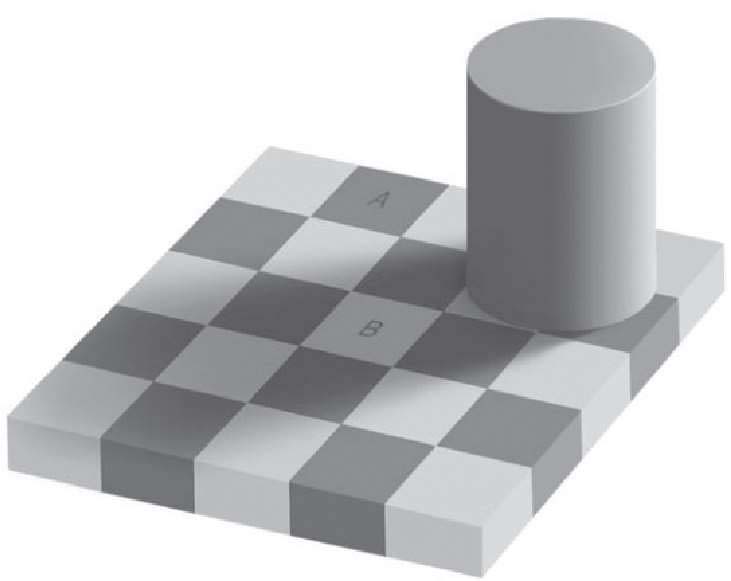

目前美国以及整个世界都盛行着某种极其严重的不平等,这种不平等在道德上可能会遭到强烈的反对。但我们并不清楚究竟为何会如此,也就是说我们并不清楚,反对不平等以及在可能的情况下支持减少或消除不平等的道德理由是什么。本书的目的就在于要更好地理解这些理由。

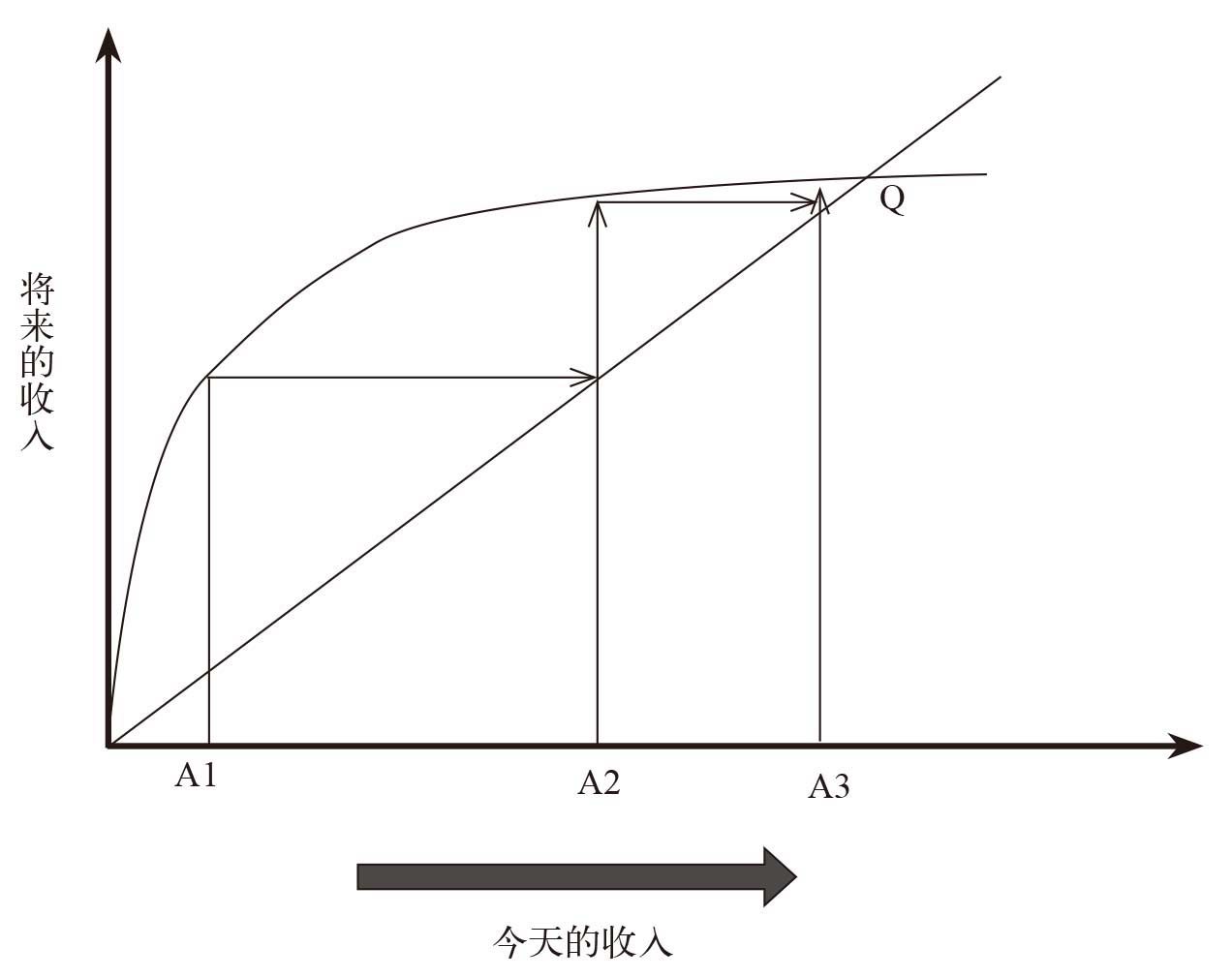

我们也许会想把资源从富人手中再分配给穷人。支持这种想法的一个理由是,这种方式可以让穷人过得更好,而对富人的福祉造成的代价则相对较小。这可能是支持再分配政策的一个强有力的理由,但从根本上来说,这并不是在反对不平等 ;也就是说,这不是在反对某些人的幸福水平与另一些人的幸福水平之间存在着差异。它仅仅是一个支持提高穷人的幸福水平的理由,也许还是非常强有力的理由。有些人比穷人过得好得多,这一事实之所以和支持再分配的这个理由有关,仅仅是因为,正如美国著名的银行抢劫犯威利·萨顿(Willie Sutton)在被问及为何抢劫银行时说的那样——“钱就在那儿”。

相比之下,某些理由之所以是平等主义的理由,就在于它们反对某些人的拥有物与其他人的拥有物之间存在着差异,而且它们要求缩小这种差异。接下来,我将特别关注这类理由。但这不是因为这类理由比改善穷人命运的理由更重要(它们往往不会更重要),而是因为它们更令人费解。

我们似乎很难证成(justify) [1] 对平等的关注。例如,罗伯特·诺齐克(Robert Nozick)就提出了一个有名的指责。他认为对平等的关注是对特定分配模式的关注,而且这种模式只能通过干涉个人做出选择、承担风险和签订契约的自由来维持,因为这些自由会扰乱这种模式。 [2] 诺齐克问道,为什么我们要以不断干涉个人自由为代价去试图维持一种任意的分配模式呢?

当我们以这种抽象的方式来表明平等和自由之间存在着冲突时,平等似乎立即处于劣势。人们有显而易见的理由来反对干涉自由:任何人都不希望别人夺走他 [3] 珍视的那些选项,也不希望别人告诉他该做什么。但反对不平等的理由则没那么清楚。人们有很好的理由希望自己的生活变得更美好。但是,他们有什么理由要去关注自己的生活与他人的生活之间的差异呢?因此,人们常常指责说,要求更大程度的平等不过体现了“穷人”对“富人”的嫉妒。

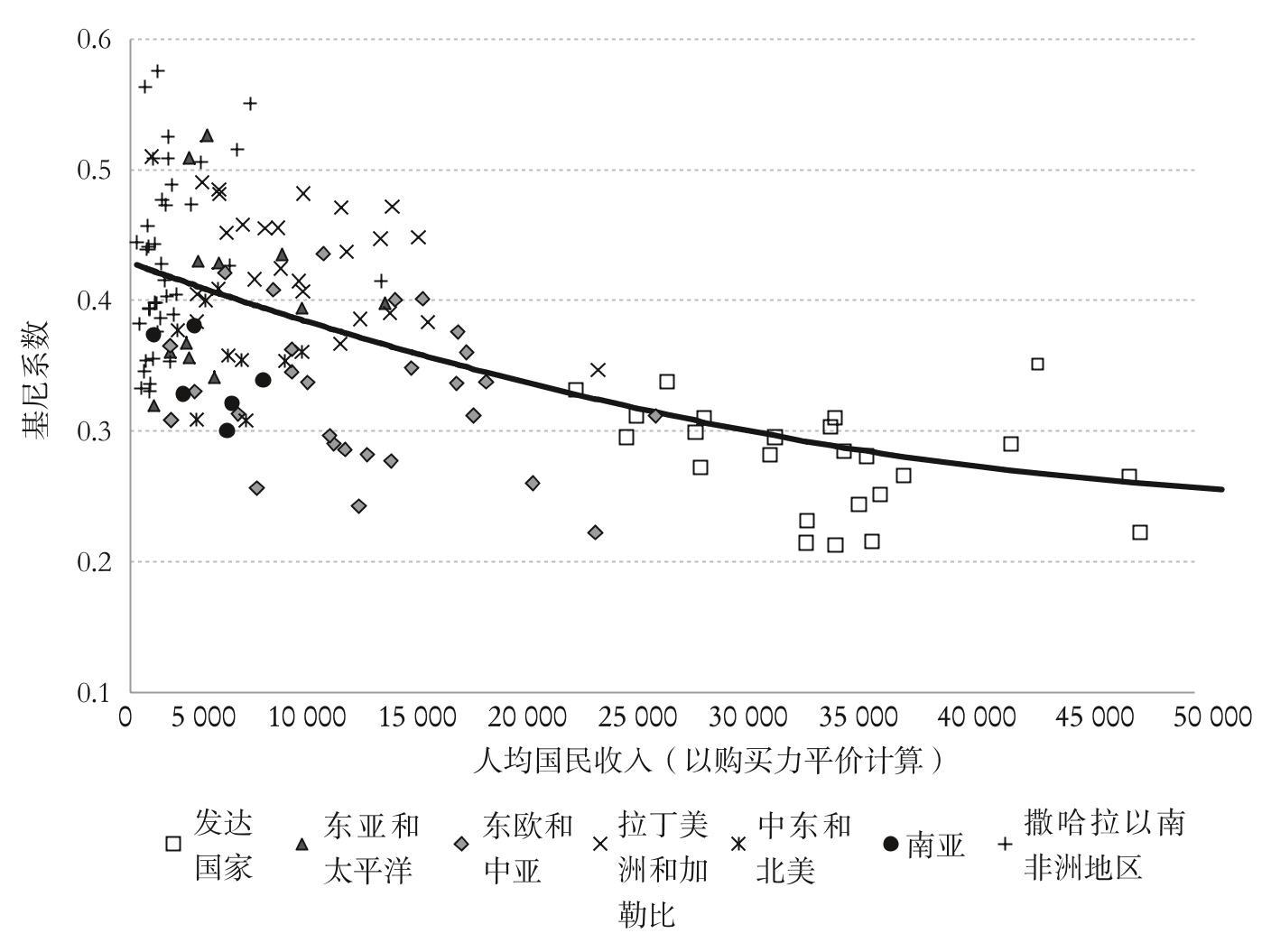

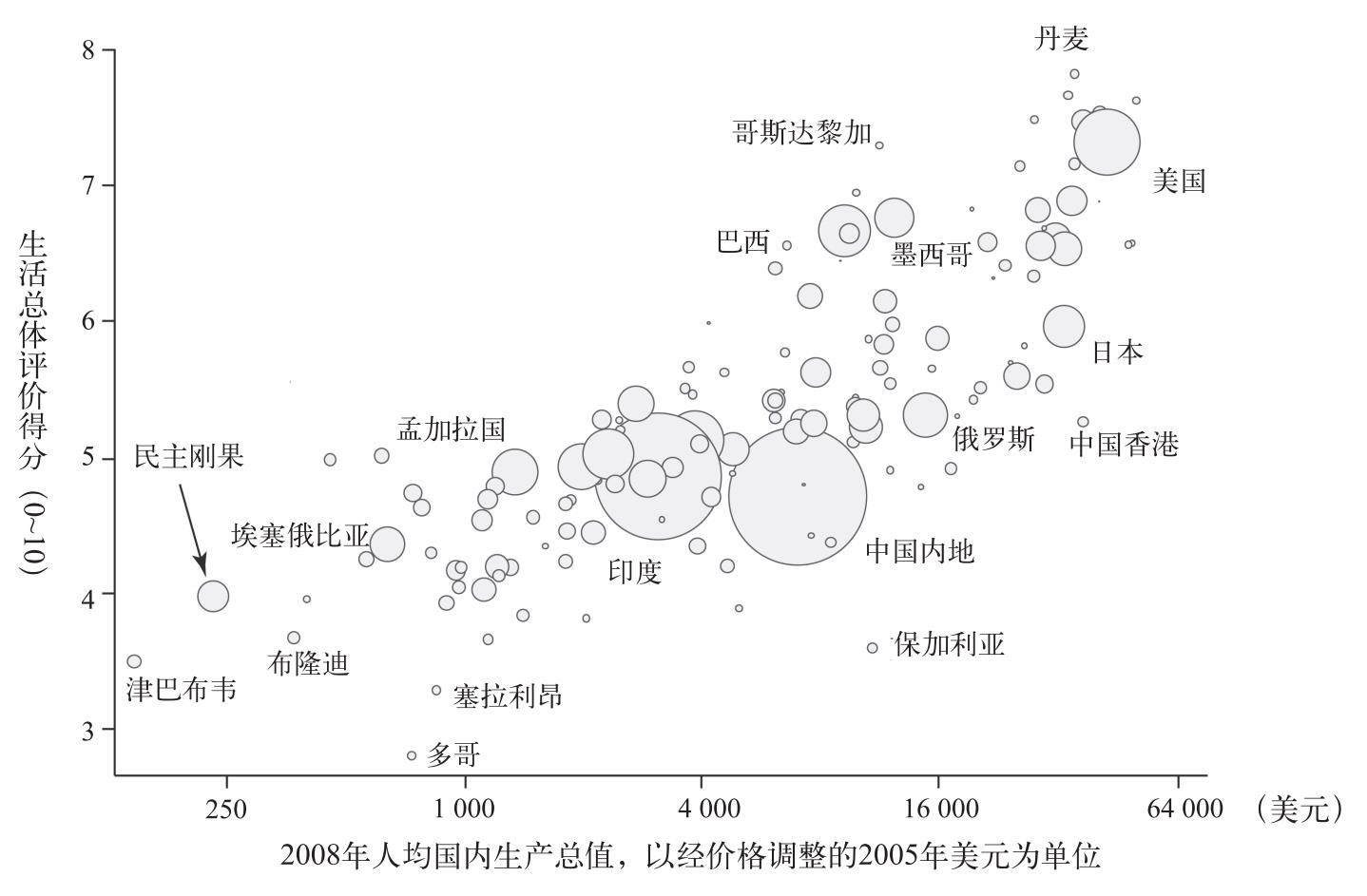

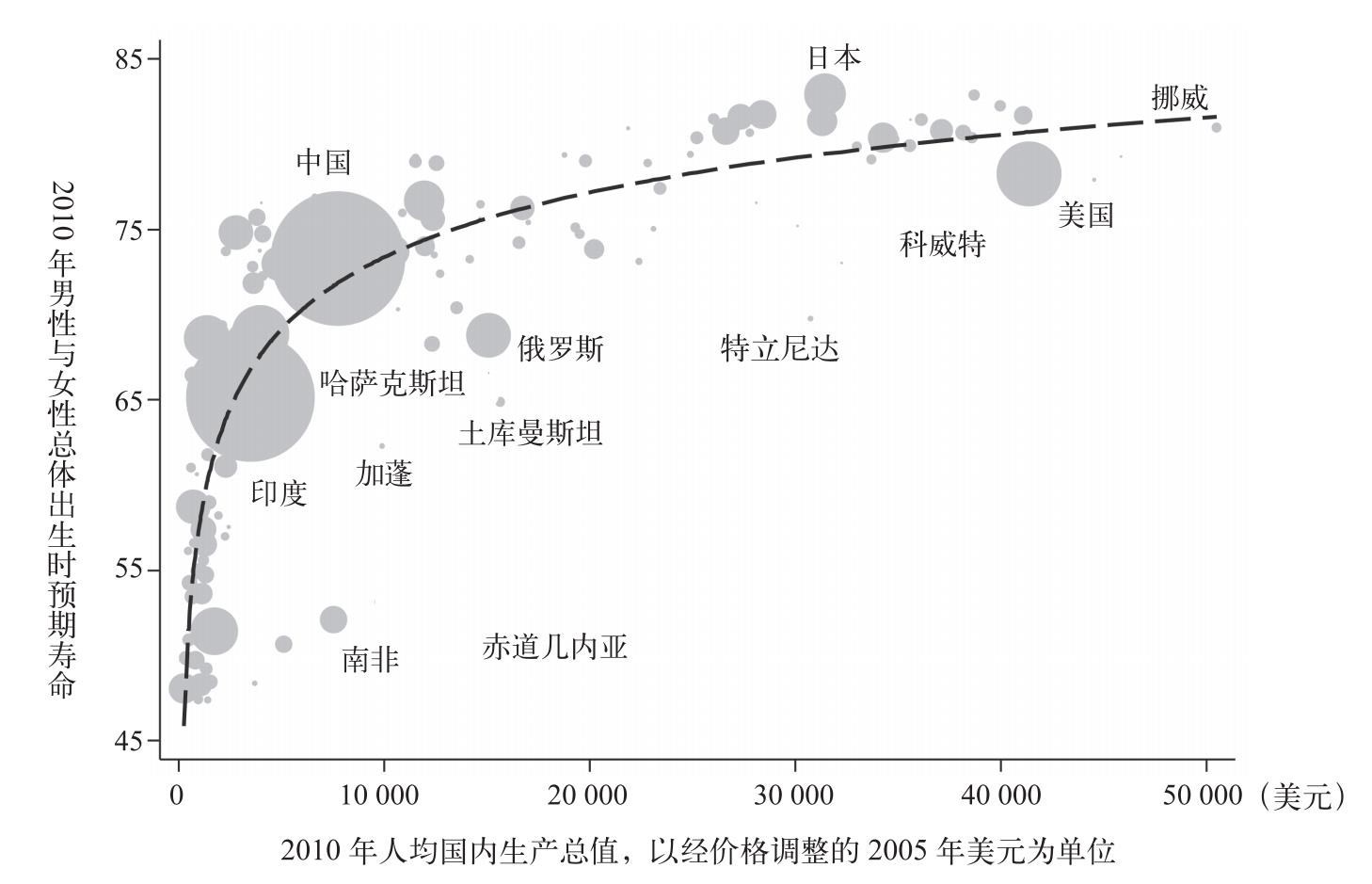

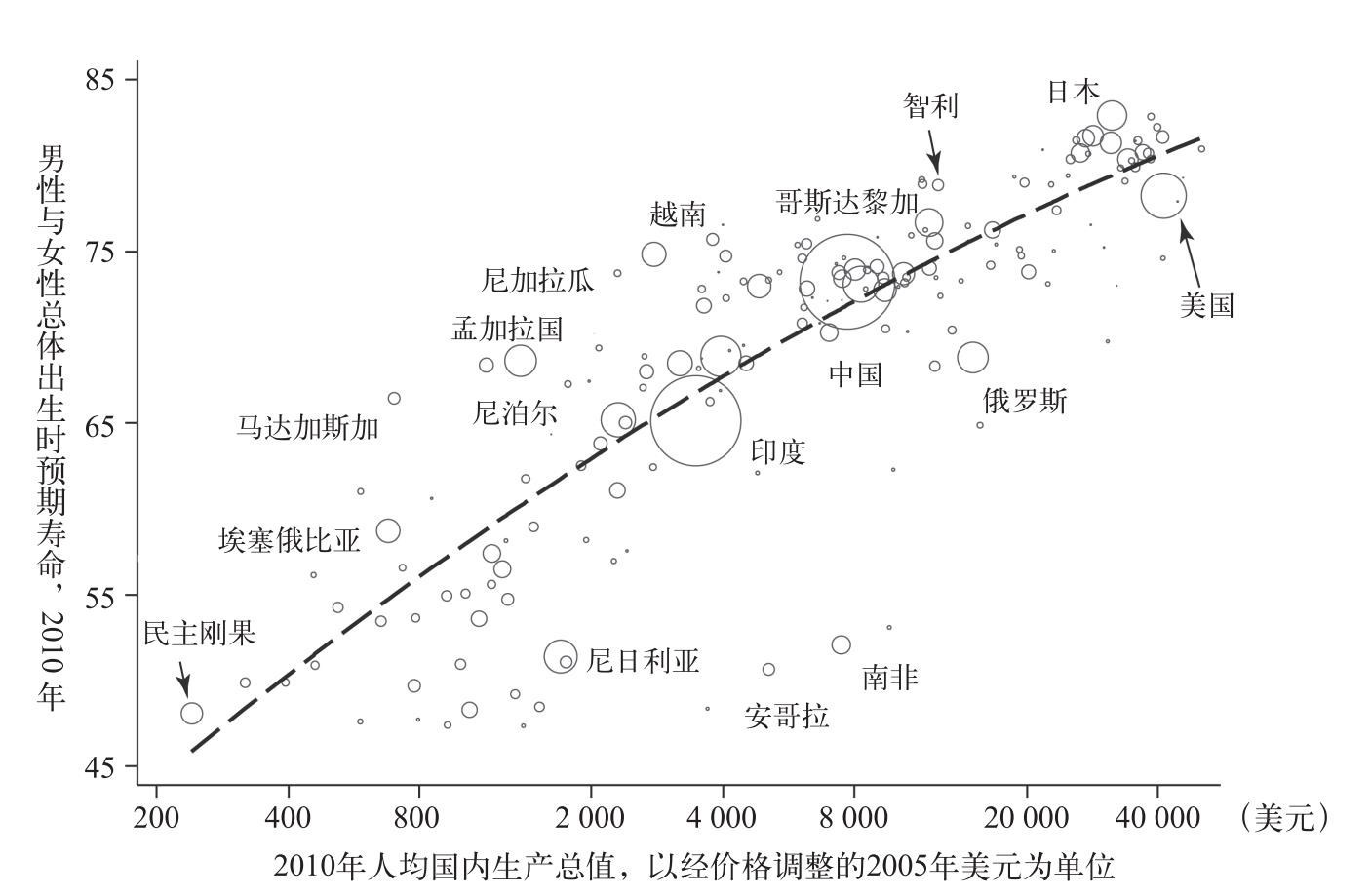

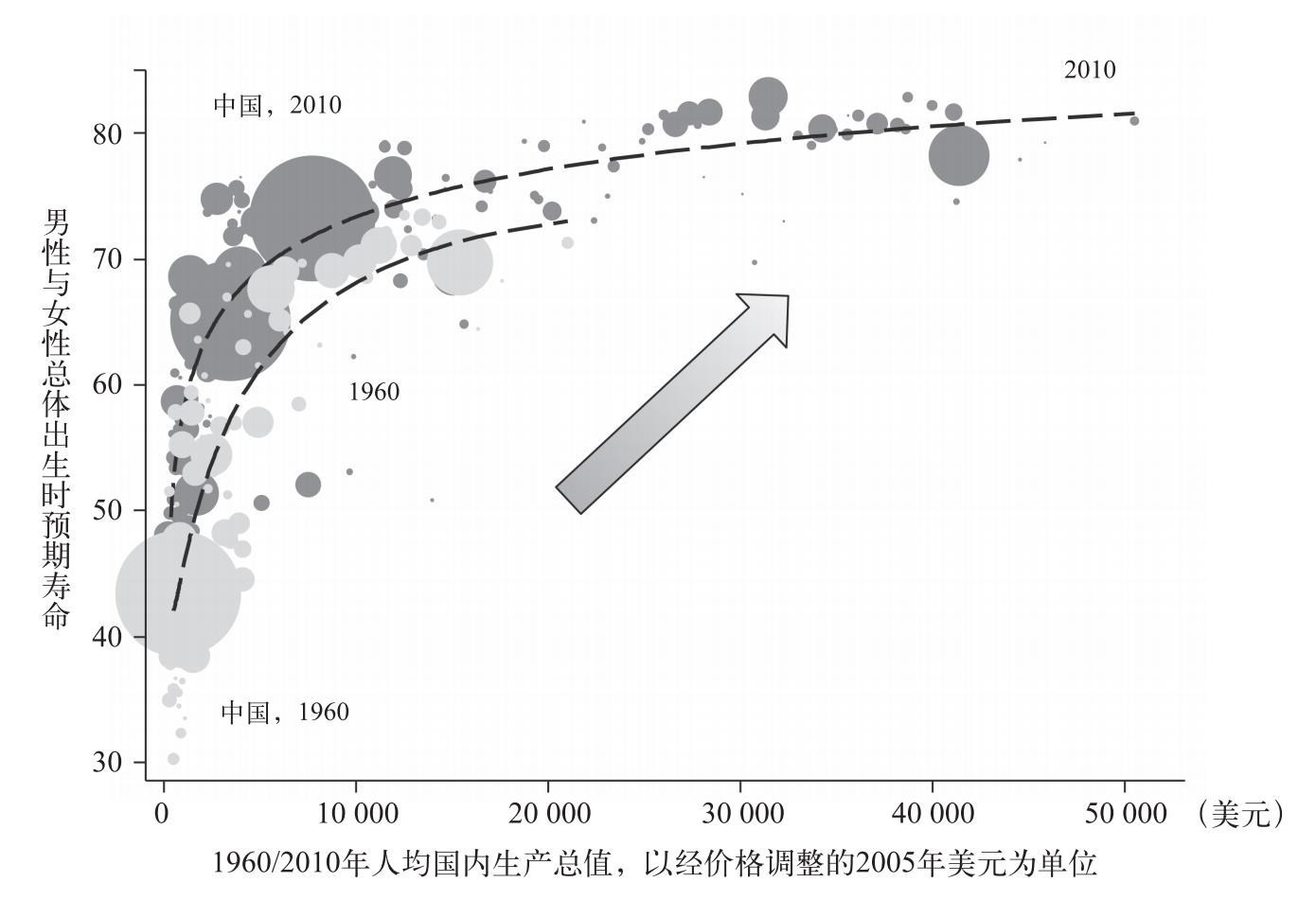

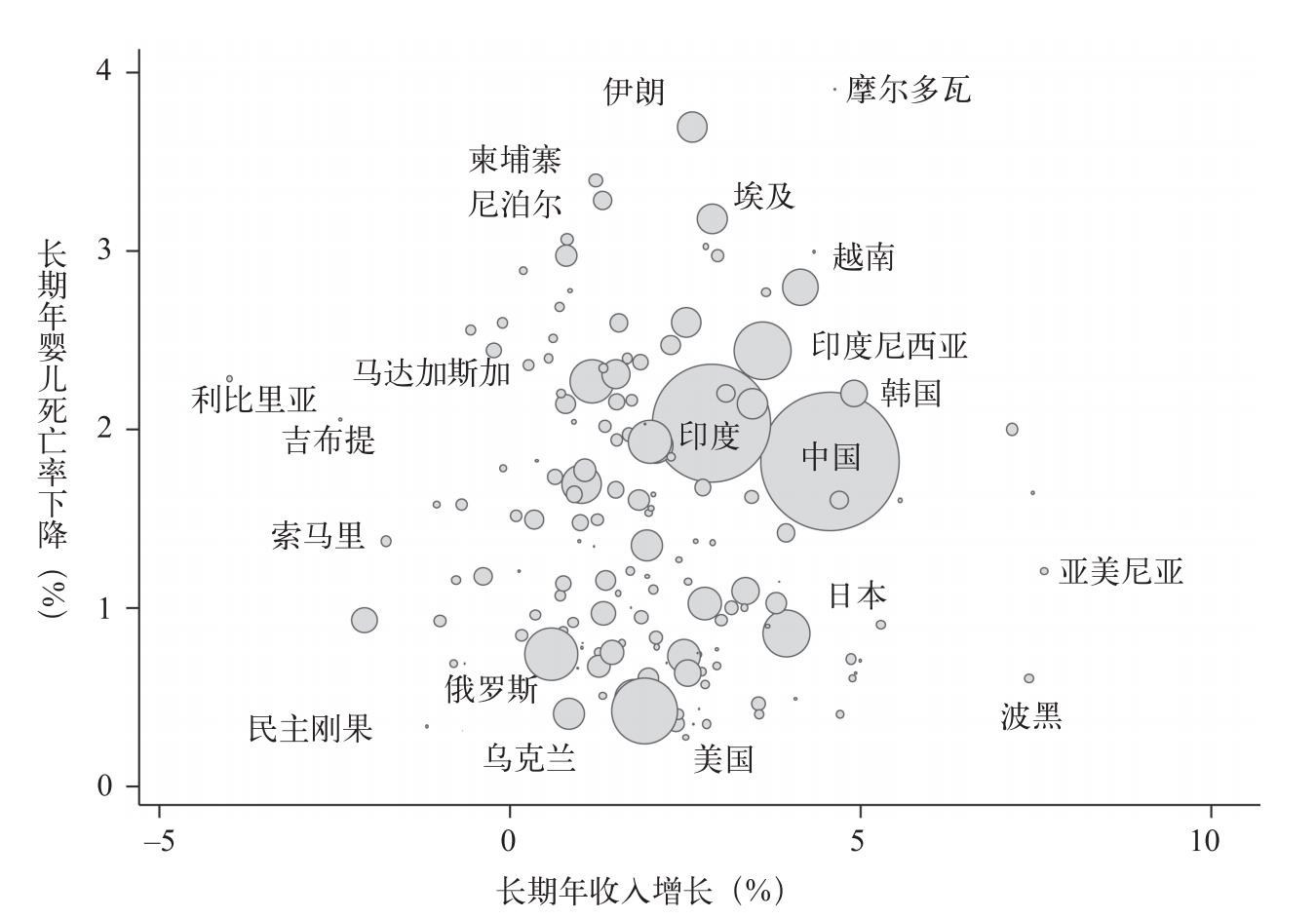

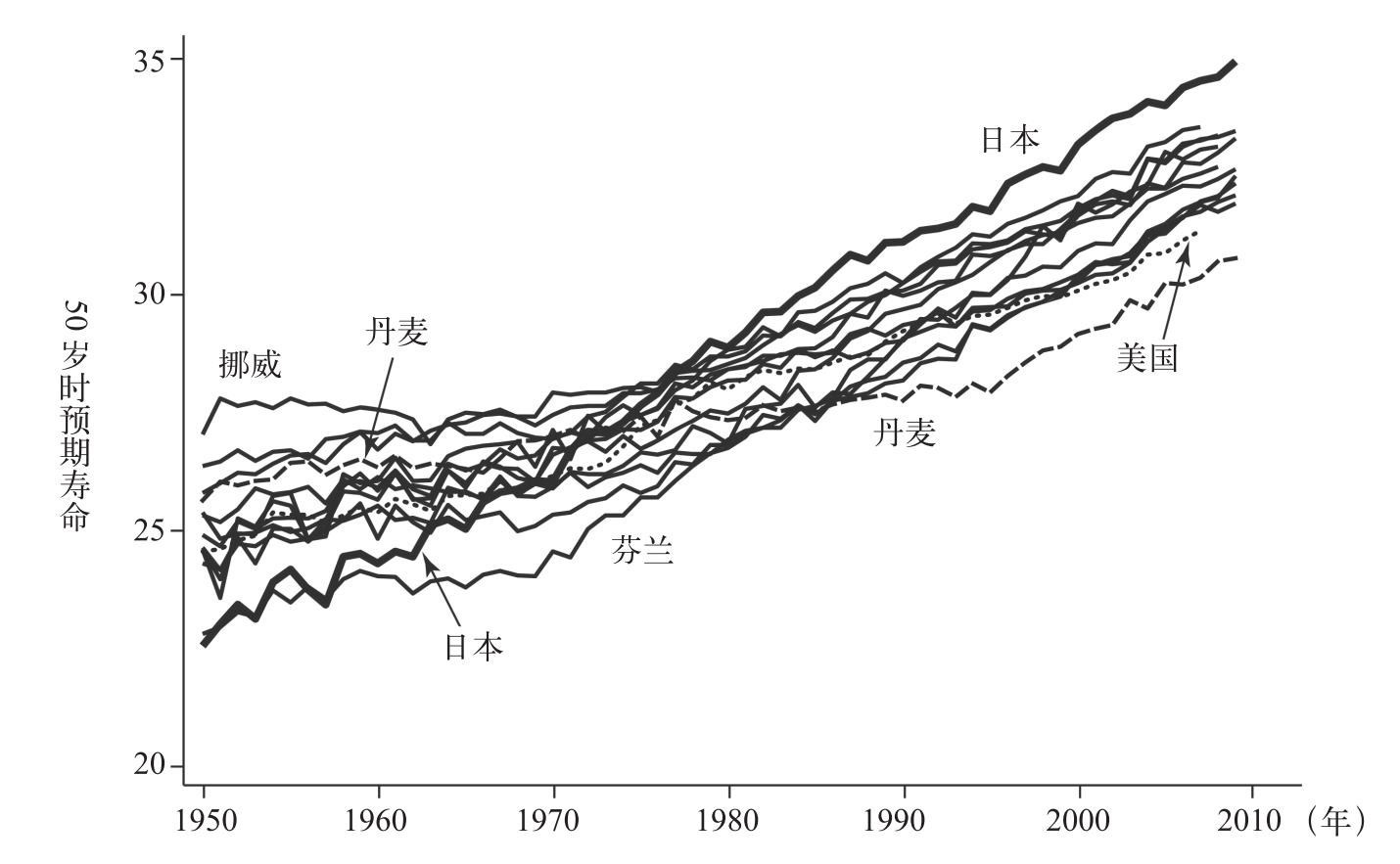

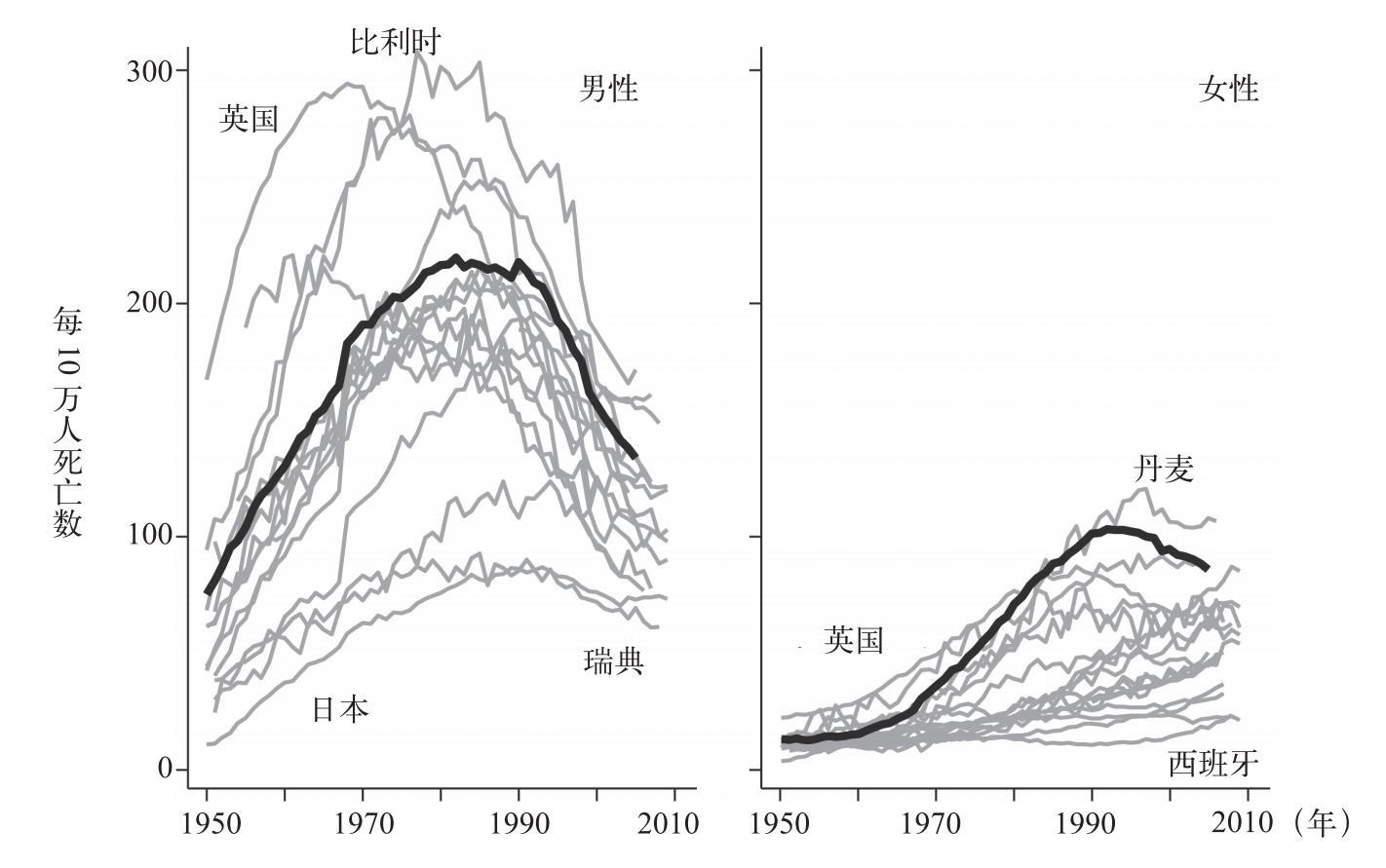

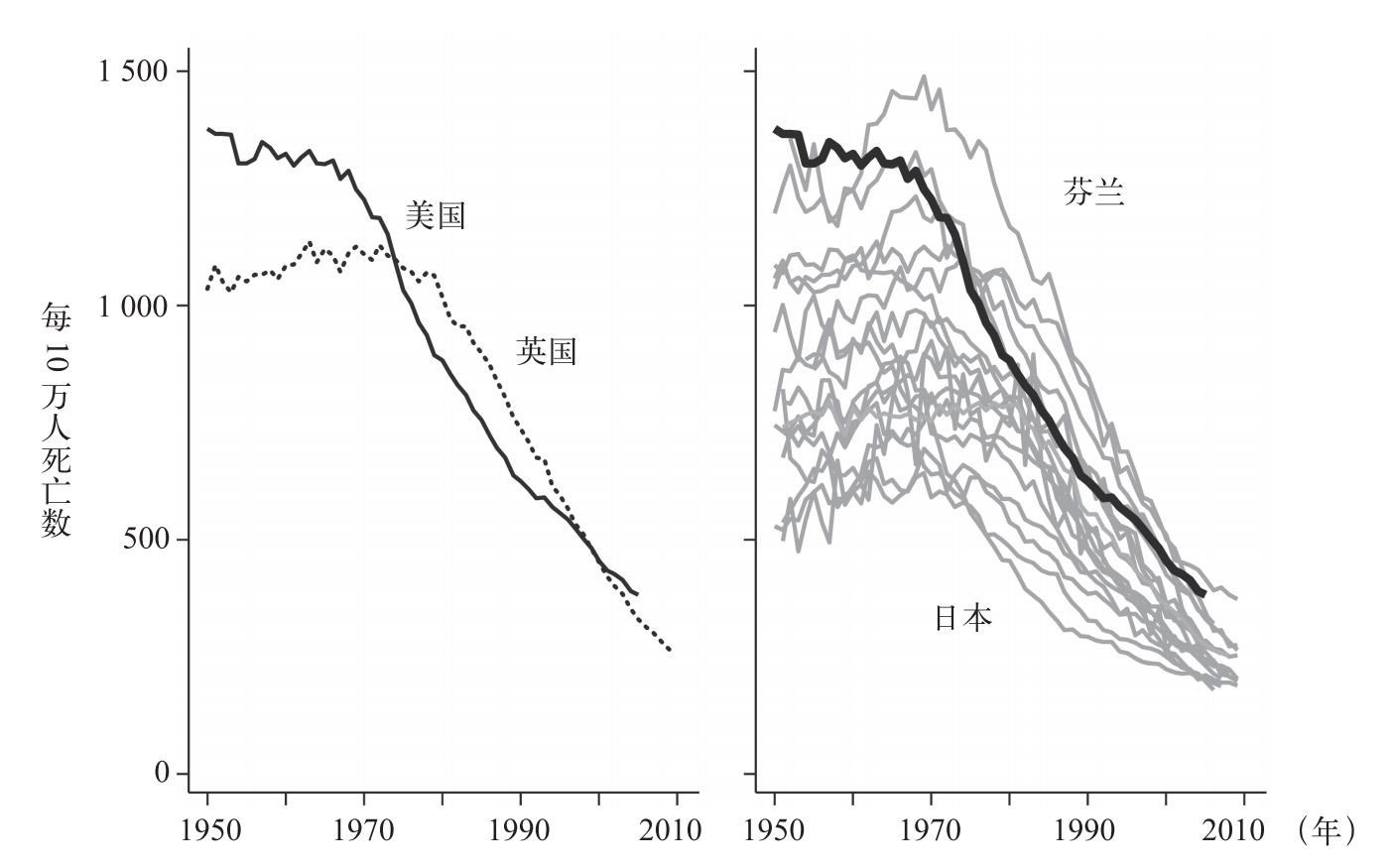

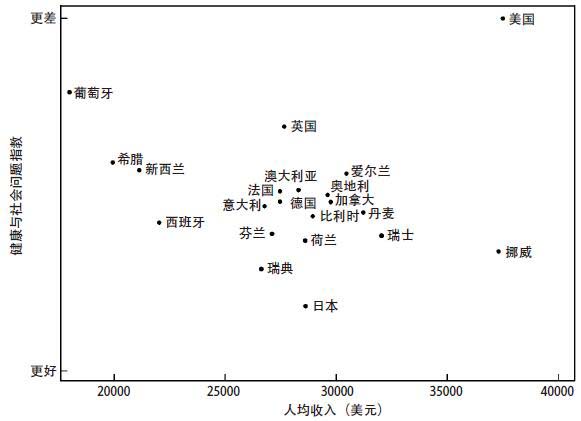

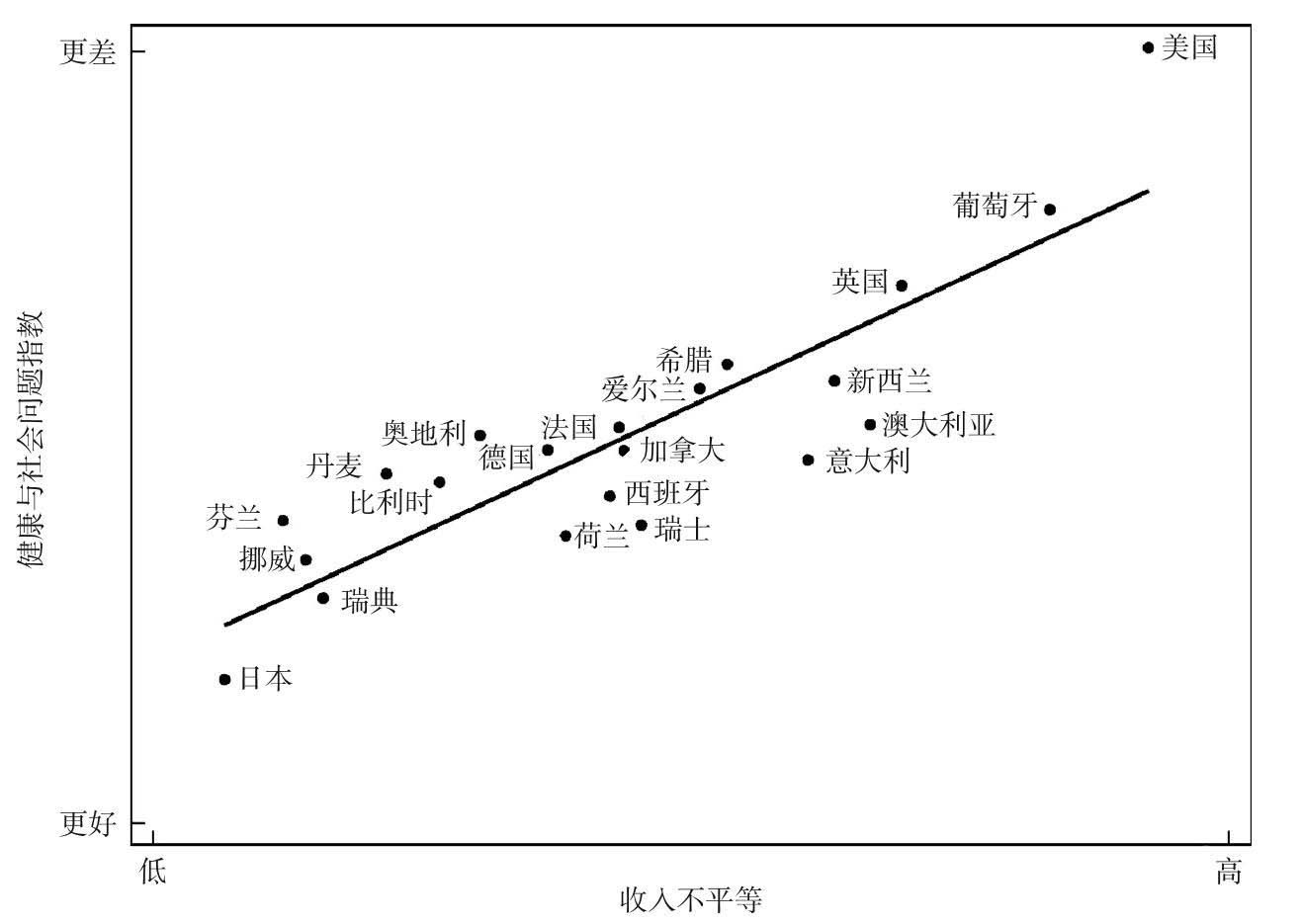

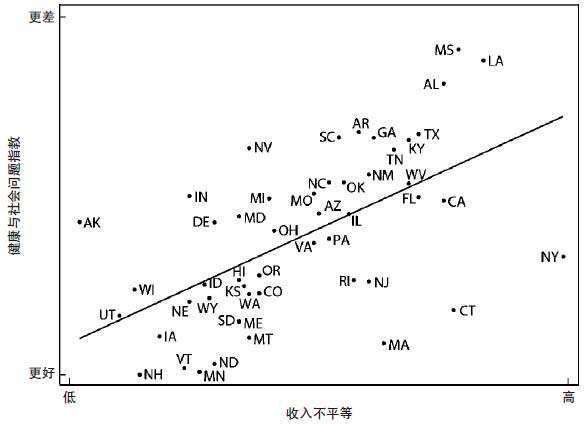

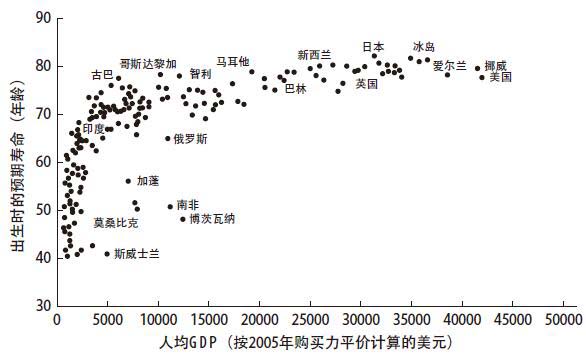

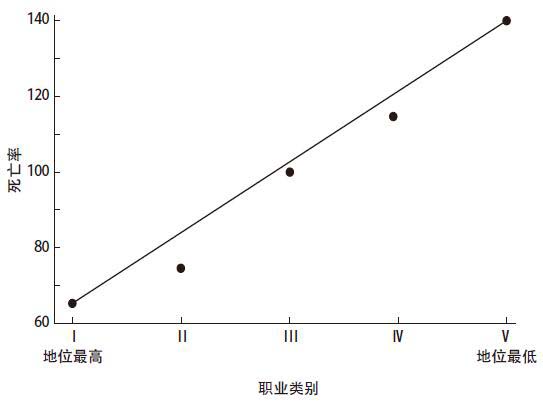

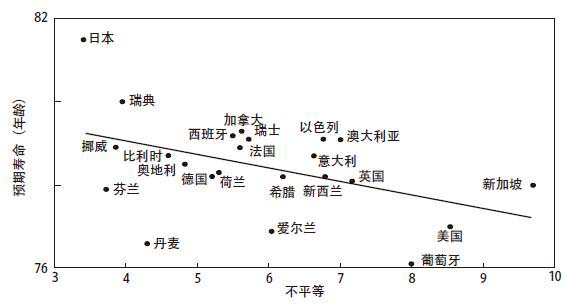

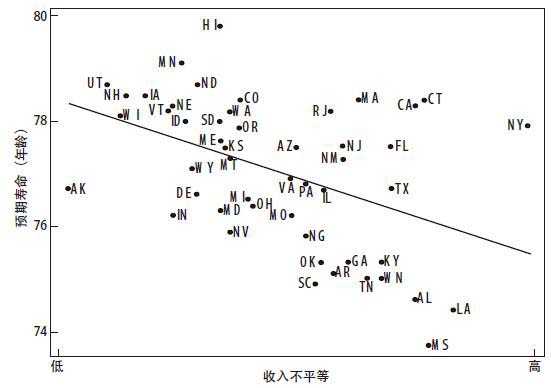

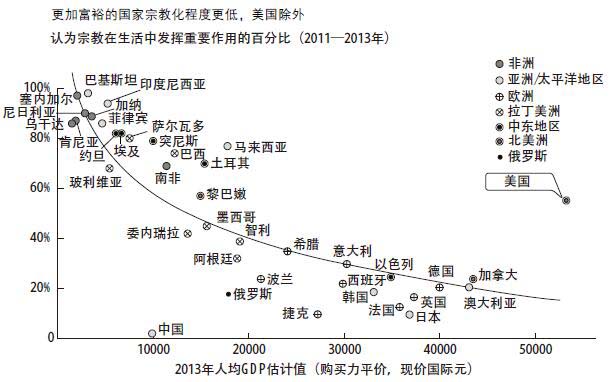

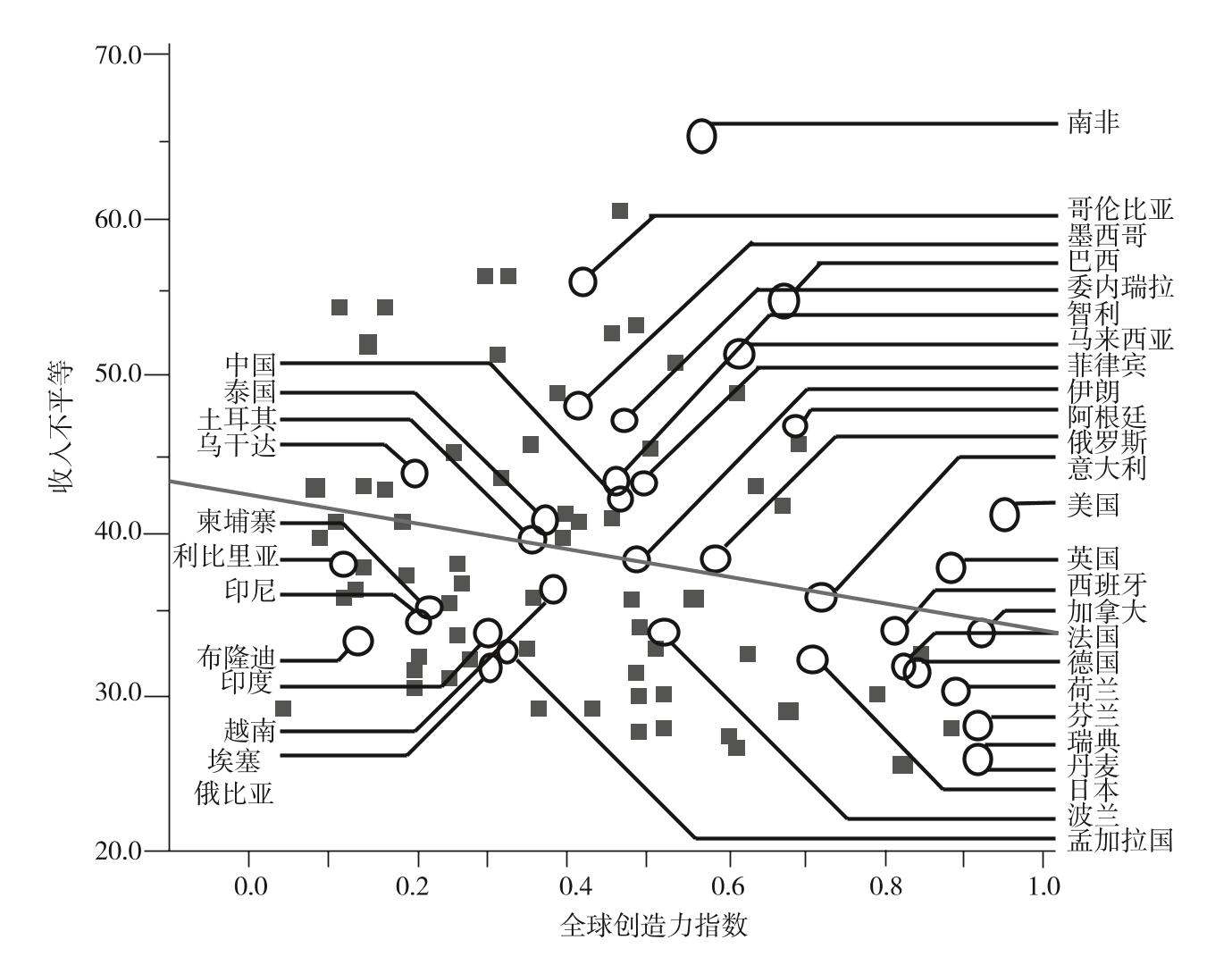

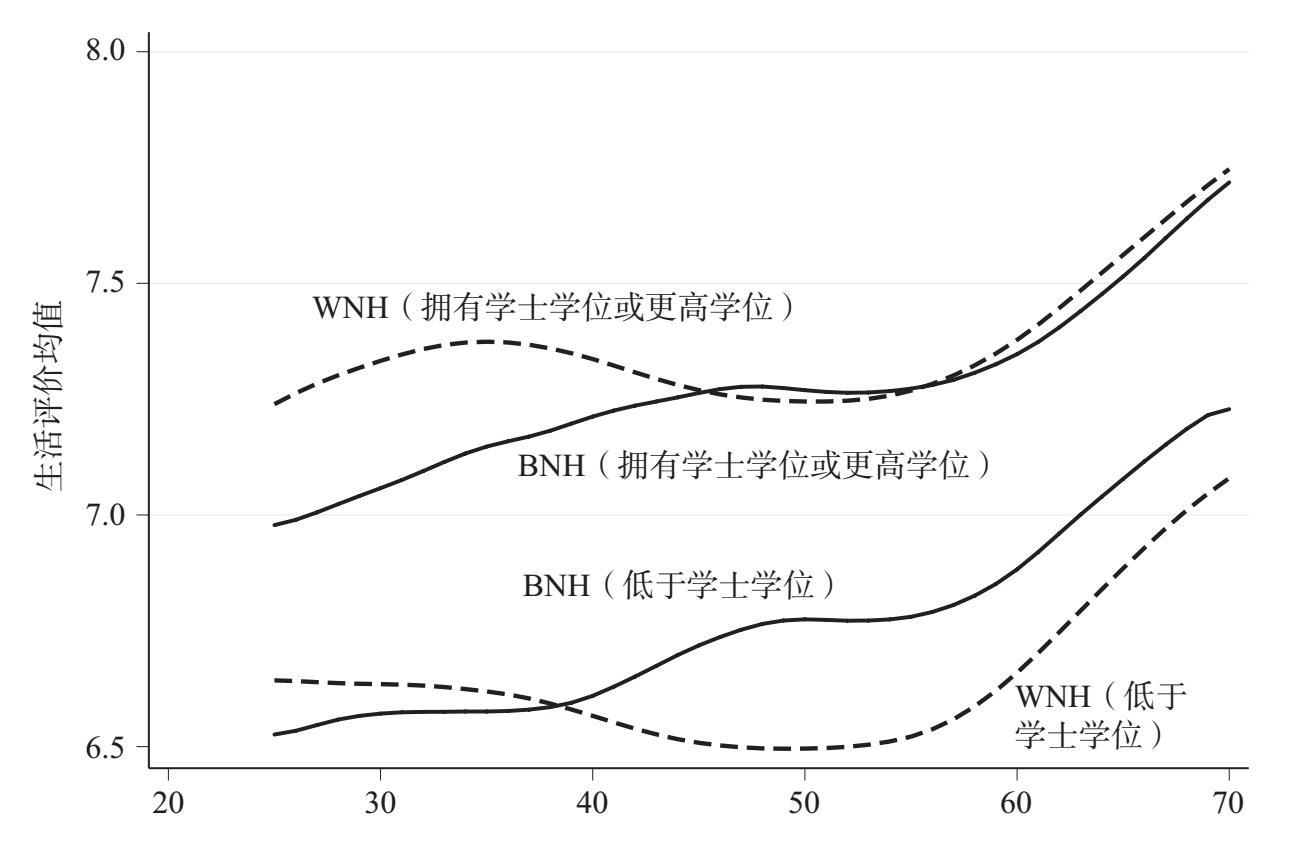

平等主义(即关注平等和不平等)的理由可以有广义和狭义之分。从广义上而言,只要某些理由反对一些人的拥有物和其他人的拥有物之间存在着差异,那么它们就是平等主义的理由。这包括那些以这种差异的后果作为依据的理由,即便那些反对后果的理由与平等无关。例如,有大量的经验证据表明,不平等会对穷人的健康造成非常严重的影响。 [4] 这无疑为减少不平等提供了强有力的工具性理由。这些理由虽然在广义上是平等主义的理由,但在狭义上却不是如此,因为关注不健康的理由本身并不是平等主义的理由。从狭义上而言,如果某些理由最终所依据的观念是为什么平等本身值得追求或者为什么不平等本身应被反对(objectionable) [5] ,那么它们才是平等主义的理由。反对经济不平等的一个可能的理由是,它会让富人对穷人的生活拥有某种不可接受的控制权。如果我们认为这种控制权之所以不可接受,是因为被支配者和支配者之间形成了不平等的关系,那么这种反驳在狭义上和广义上就都属于平等主义的反驳。但如果对被控制的反驳只是基于它会导致某些机会的丧失,那么这种反驳就只是广义上的平等主义反驳。

当诺齐克指责对平等的关注是对维持某种分配模式的关注时,他的这种指责主要对狭义的平等主义理由构成了挑战。但基于嫉妒的反驳则质疑人们到底 是否有任何好的理由来反对不平等,无论这些理由是否属于狭义的平等主义理由。

只要支持减少不平等的理由在广义上属于平等主义的理由,即只要它反对某些人的拥有物和其他人的拥有物之间存在着差异 ,那么它看起来就会支持减少这种差异,即便这种做法没有让任何人过得更好,并且还导致一些人(富人)过得更糟。这种做法所体现出来的显见非理性(irrationality)构成了所谓的“向下拉平反驳”(leveling down objection)的依据。这个反驳被看作是一种拒斥平等主义而赞成优先主义(prioritarianism)的理由,因为按照优先主义的观点,我们应当只关注改善穷人的处境,而不是关注贫富差距。 [6]

要评估这些挑战,我们就得清楚地解释,人们有哪些理由来关心平等和不平等。此外,为了理解促进不平等的法律和制度到底错在哪里,以及理解改变这些制度以实现更大程度的平等如何能够获得证成,我们同样也需要这类解释。即使穷人过得更好会是一件非常好的事情,或者贫富差距的缩小会是一件好事,但通过再分配来实现这些目标却仍然可能是错误的。威利·萨顿毕竟是一个强盗,罗宾汉也是如此,尽管后者的动机比前者的动机好。

我认为,存在一些反对不平等的理由可以应对这些挑战,事实上有若干不同的理由会如此。本书的任务便是对这些理由的本质进行考察。我把这一任务描述为考察反对不平等的理由,而不是考察支持平等的理由。因为这种表述方式潜在地包含了更广泛的考量,并不是所有这些考量都在狭义上属于平等主义的理由。正如我们将看到的,对不平等的一些最强有力的反驳与不平等的后果有关,而且并非所有这些反驳都基于平等的价值。

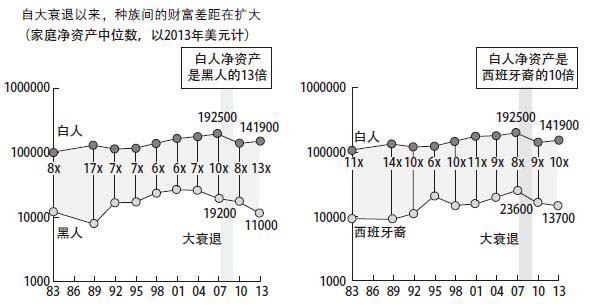

认识到反对不平等的理由具有多样性是重要的,因为这也有助于理解我们所面临的不平等在种类上的差异。收入在前百分之一的富豪和我们其他人之间的不平等是一回事;过着舒适小康生活的人和赤贫的人之间的不平等则是另一回事。种族不平等和各种形式的性别不平等,仍然是不同的问题;不同国家的人民之间的不平等也是如此。这些不同形式的不平等会面临不同的反对意见,这些反对意见由我将描述的那些道德反驳以不同的方式组合而成。

我将预设一个重要的平等观念,但不会为它提供论证。这个观念也许可以被称为“基本的道德平等”,即每个人都具有道德价值,无论他们在种族、性别和居住地等方面会有哪些差异。越来越多的人接受了基本的道德平等这个观念,并扩大了它所涵盖的人员范围,这可能是几个世纪以来的道德进步中最重要的一种形式。

基本的道德平等目前被广泛地接受,即使在那些拒斥实质性的平等主义主张的人之中也是如此。例如,诺齐克就接受基本的道德平等。当他写道“个体拥有权利”时,他指的是所有的 个体。 [7] 但他否认,从道德层面上看,我们应当使人们在财富、收入或任何其他方面的状况与另一些人的状况保持平等。正是后面这种实质性的平等才是本书关注的对象。我的问题是:一些人在某些方面过得比其他人更差,这种情况什么时候以及为什么应当在道德上受到反对呢?在本章的剩余部分,我将确定几种反对不平等的理由,其中的许多理由会在后面的章节得到更详细的讨论。

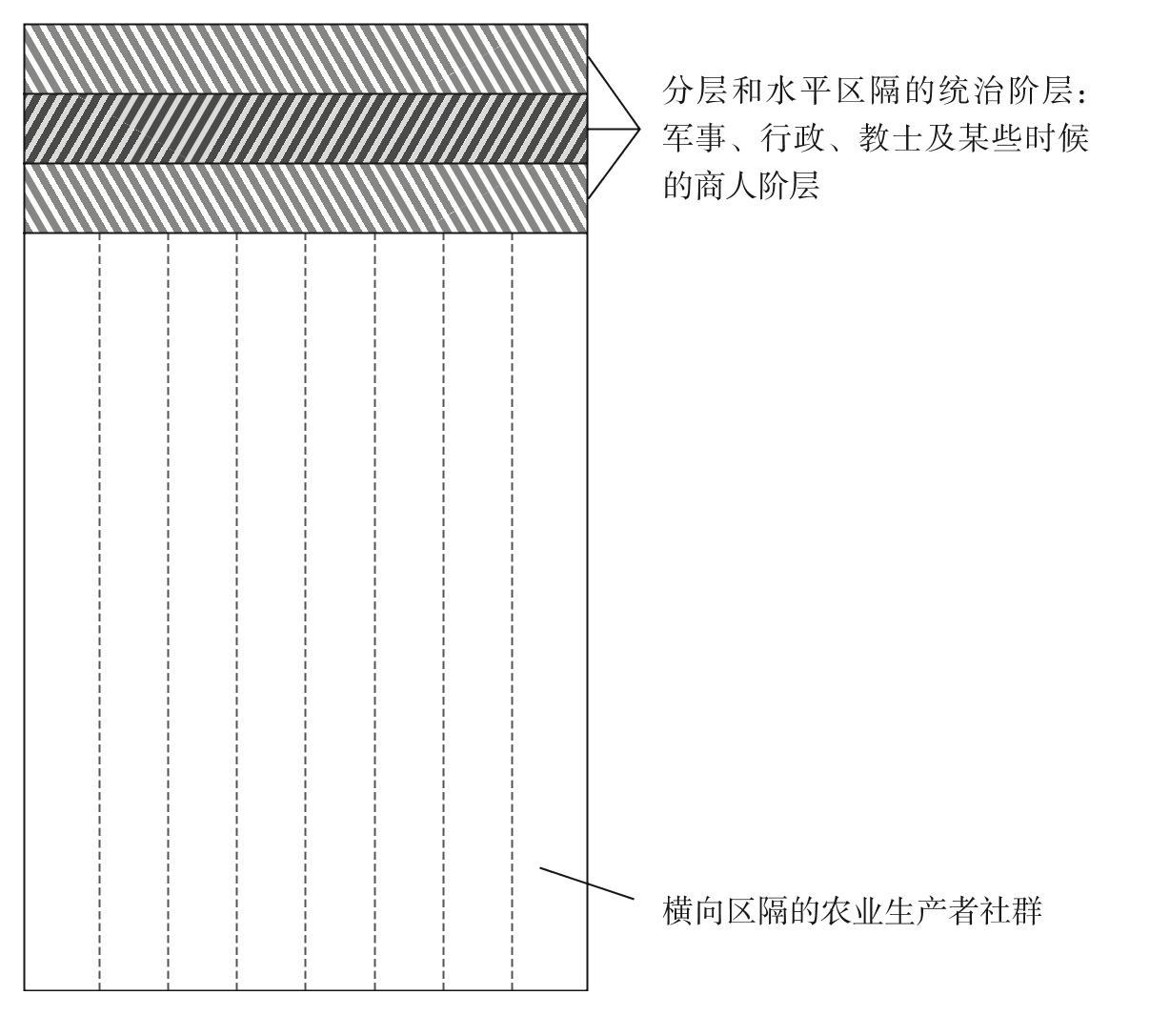

地位: 就应被反对的不平等而言,历史上最重要的例子是种姓制度和其他在地位上带有羞辱性差异的社会安排。在这些制度中,某些群体的成员被视为低人一等(inferior)。那些被认为最值得向往的社会职务和职业都把他们排除在外。他们甚至被贬低去从事某些职业,这些职业被视为有损人格和其他群体成员的尊严。这些安排所涉及的罪恶具有一个比较性的特征:我们所反对的是以一种有损人格的方式把某些人视作低人一等 。因此,这种反驳的核心观念是一种平等主义的观念。

在我提到的那些历史案例中,基于种姓、种族或性别的不平等,都是法律问题或根深蒂固的社会习俗和态度问题。在某些情况下,这些态度涉及这类广泛的共同信念,即某些种族的成员没有充分的道德地位,甚至他们可能“不是完整的人”,从而否定了我刚才所说的“基本的道德平等”。但这些信念对于我所关注的反驳来说并不重要。我认为,19世纪英国的阶级制度并没有涉及这些观念,即下层阶级的成员不是完整的人或他们的遭遇在道德上无关紧要,而只涉及他们不适合或没资格担任某些社会职务和政治职务。

基于我现在正在讨论的理由,经济不平等也可能会遭到反对。因为收入和财富的极端不平等可能意味着,穷人必须以一种被合理地视为令人羞辱的方式来生活。正如亚当·斯密(Adam Smith)所指出的,如果在某个社会中,有些人比其他人穷得多,以至于他们的生活方式和着装方式使得他们出现在公众场合会感到羞耻,那么这种情况便构成了对该社会的严厉反驳。 [8] 同样的,这里的罪恶也是比较性的——它不在于某些人的衣衫褴褛或住房简陋,而在于这些人用以度日和展示自己的方式只能远远地低于社会普遍接受的标准,并且这种方式给他们贴上了“低人一等”的标签。正如“普遍接受的标准”这一短语所表明的,只有当人们对一个人必须满足哪些条件才会被社会接受这个问题持有某种普遍流行的态度时,经济不平等才会产生这些影响。因此,我们应当反对的是经济不平等和社会规范的某种结合。我会在第三章中进一步讨论这种不平等。

控制: 不平等之所以会遭到反对,也可能是因为它们让一些人对其他人的生活拥有某种不可接受的控制权。例如,如果一小部分人控制着一个社会中几乎所有的财富,那么这可能会让他们对其他人的工作地点、工作方式、可购买的物品以及广泛的生活面貌都拥有一种不可接受的控制权。更具体而言,如果一些人拥有国家重要公共媒体的所有权,那么这些人可能就会对社会上的其他人如何看待他们自己和他们的生活以及如何理解他们的社会拥有某种不正当的控制权。我会在第六章、第七章和第九章来讨论对这两种控制形式的反驳。 [9]

机会平等: 当家庭收入和财富严重不平等时,个人在竞争性市场上的成功前景就会受到出生家庭的极大影响。这可能使得在经济上实现机会平等变得困难或不可能。人们普遍承认这是一个严重的问题,尽管他们很少讨论支持机会平等的理由。我将在第四章和第五章来考察这些理由以及它们对不平等的影响。

政治公平: 财富和收入的巨大不平等也可能会破坏政治制度的公平。富人可能比其他人更有能力影响政治讨论的过程,也更有能力为自己谋得政治职位以及影响其他的公职人员。这可以看作是控制权问题的一种特殊情况,因为对政治体制的操纵是将经济优势转变为控制权的一种方式。但破坏政治体制的公平在其他方面也具有道德重要性,例如它会对法律和政策的合法性(legitimacy)产生影响。我将在第六章中讨论对不平等的这种反驳,以及讨论它在多大程度上是一个影响力的不平等问题,或者是一个影响力的机会不平等问题。

我所列举的这四种反驳清楚地表明,对经济不平等的某些反驳并非仅仅体现了嫉妒。它们还表明,这些反驳所要求的并不是毫无意义的向下拉平。人们有很好的理由来反对令人羞辱的地位差异、不正当的控制形式和不公平的社会制度,即便消除这些东西并不会提高他们的福祉。公平的政治制度和平等的经济机会可能会导致穷人过得更好,但这不是人们想要建立公平制度的唯一理由。穷人有理由想要拥有平等的机会(即想要得到公平对待),即使这最终不会导致他们过得更好。(这是一个更深入的问题:如果机会平等意味着穷人在经济上变得更糟,那么他们是否还有充分的 理由想要实现机会平等。)

平等的关切: 我刚列举的这些对不平等的反驳都是基于不平等所产生的影响。但与此不同,还有一些对不平等的反驳是基于这种不平等的产生方式。例如,基于平等的关切(equal concern)的反驳就属于这种类型。这种反驳适用于以下这种情况:某个机构或能动者(agent)应当把一些利益给予某一群体的每一个成员,但它只把这些利益给予其中的部分成员,或者给予部分成员比其他成员更多的利益。

举例来说,假设市政当局有义务为所有居民提供铺设的道路和卫生设施。但如果市政当局在没有提供特殊证成的情况下,就向一些人提供比其他人更高水平的服务,那么这种做法就是不正当的。比如说,市政当局在富裕的街区比在贫穷的街区更频繁地重铺道路,或者在市长的朋友或某个宗教团体成员居住的地区更频繁地修整街道,这些做法无疑都是不正当的。但并不是每一次市政府投入更多的资金为一些人提供某项服务而没有对其他人也如此,就都违背了平等关切的要求。例如,如果地质因素使得一些地区比其他地区更难维护道路的通行,那么在这些地区的道路维护上投入更多的资金就不是不正当的,因为对这种做法的证成并不要求该地区居民的利益比其他地区居民的类似利益受到更大的重视。 [10] 我会在第二章讨论这一要求:我们应该如何理解它,以及它在什么意义上算作建立在平等观念的基础之上。

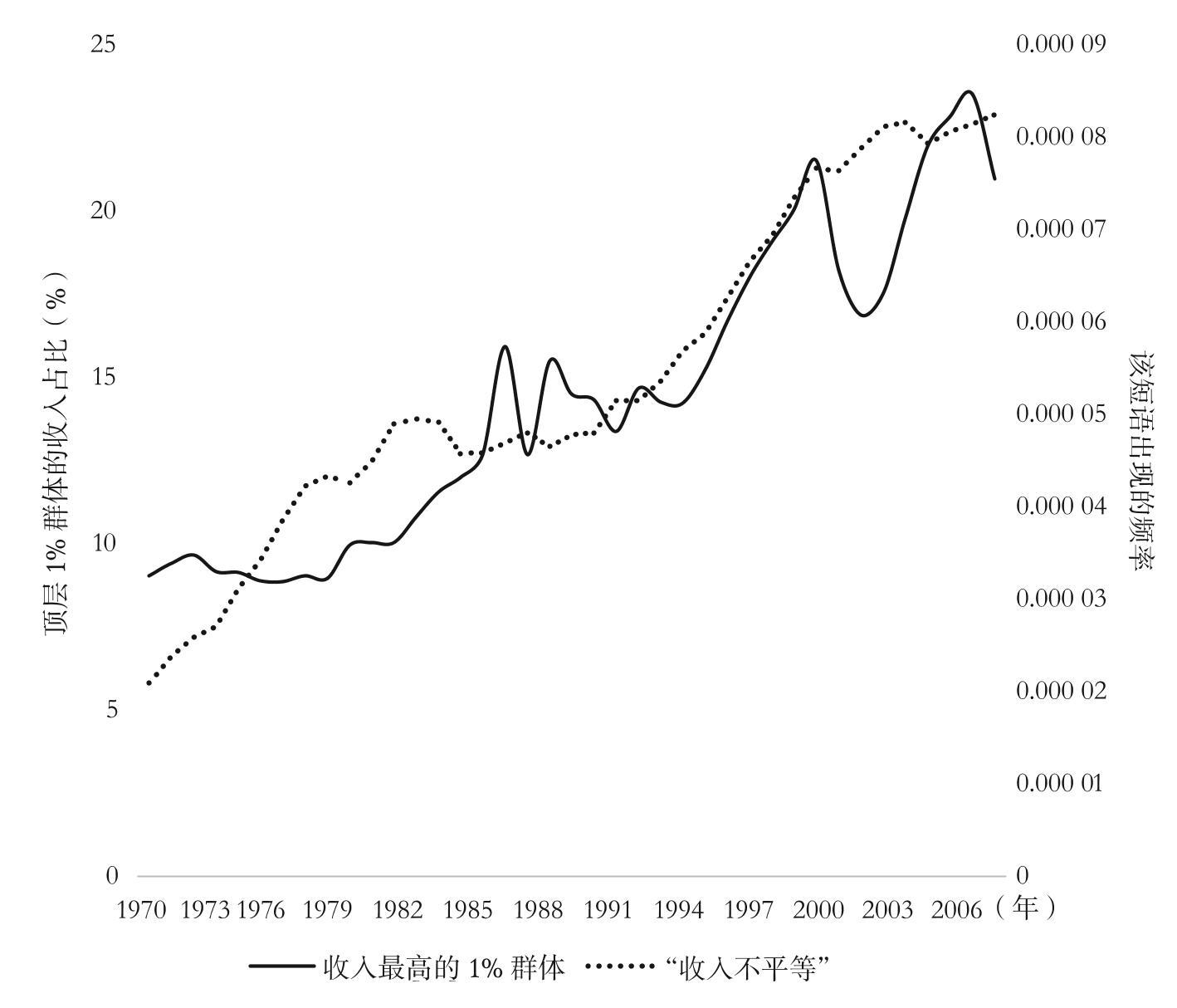

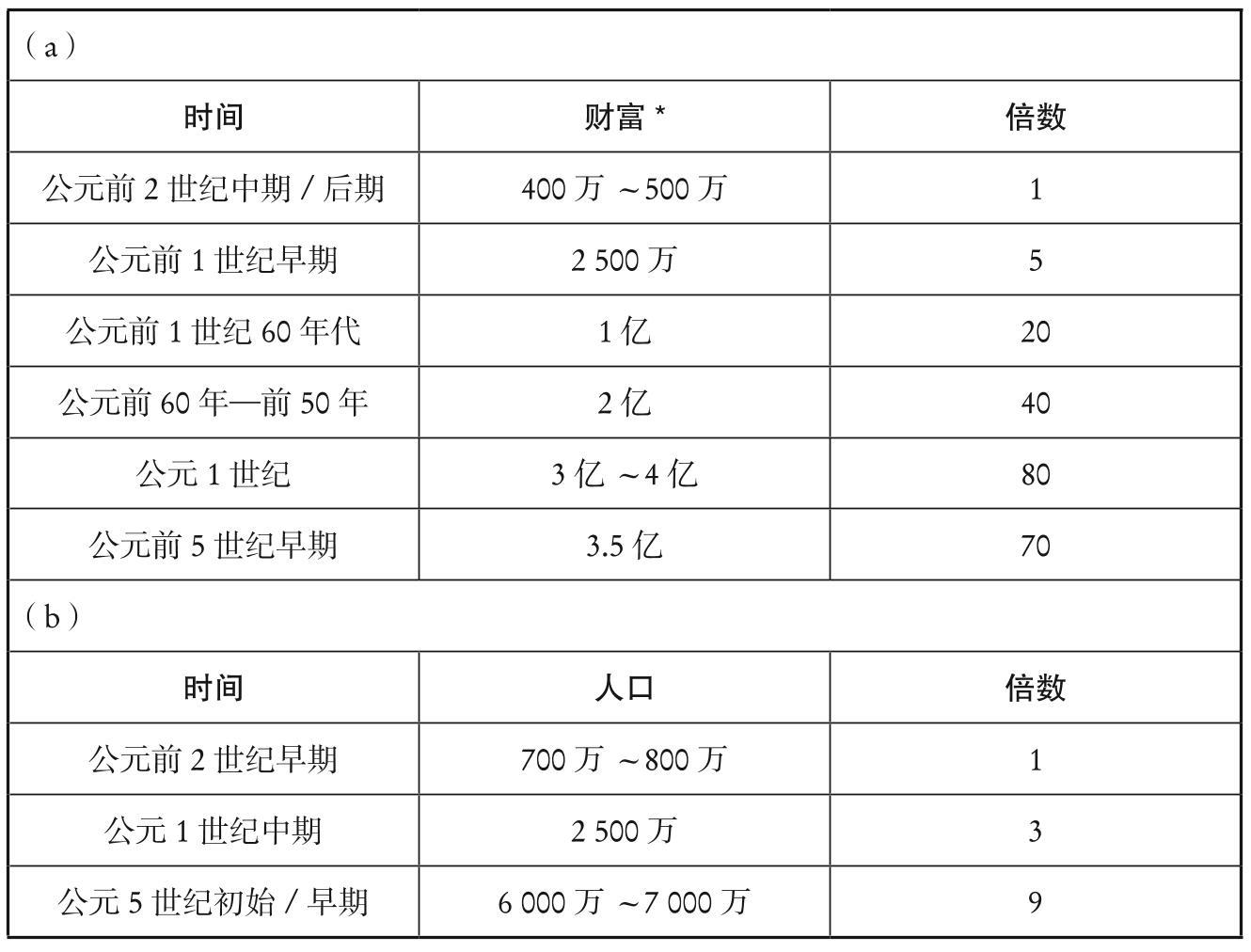

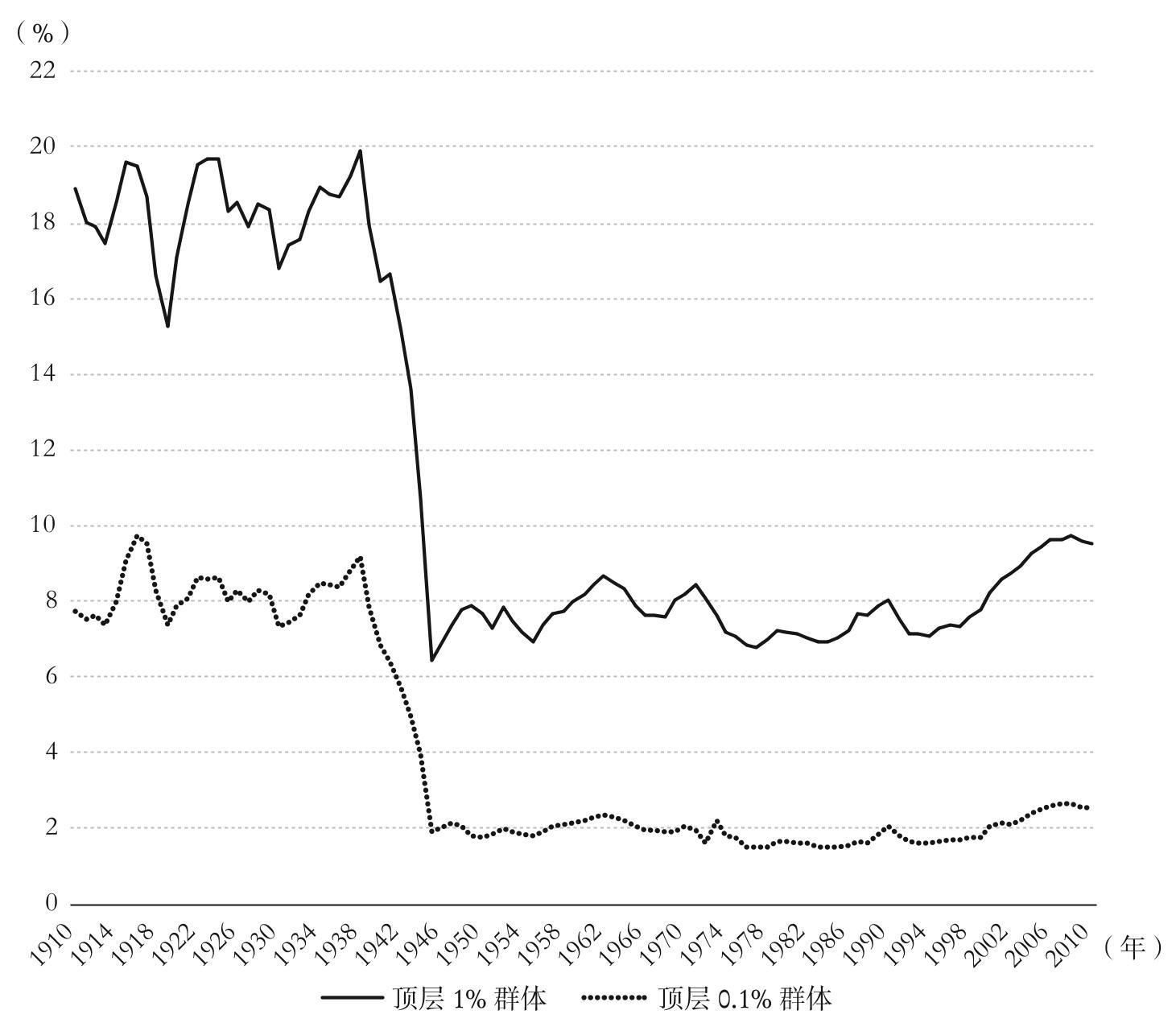

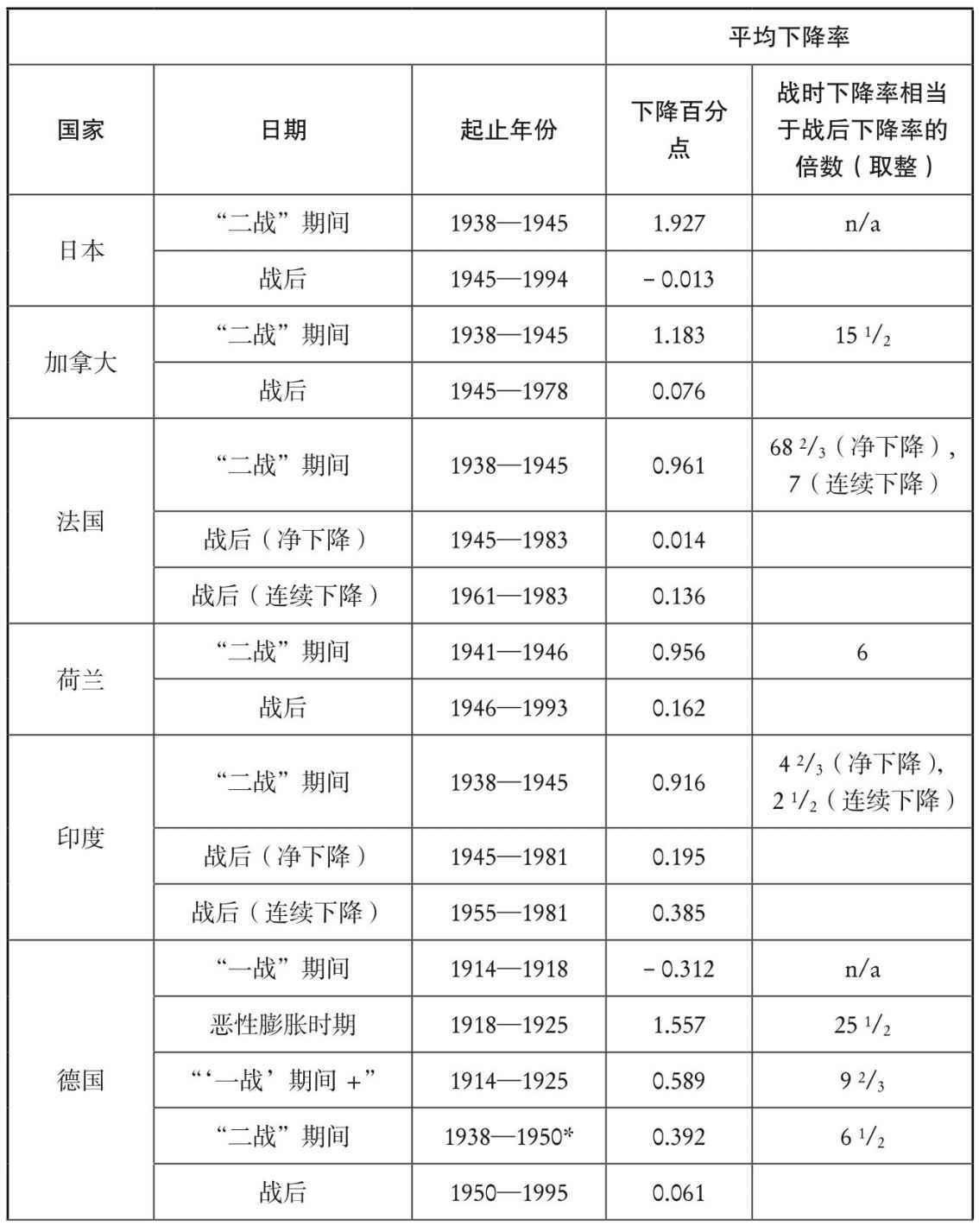

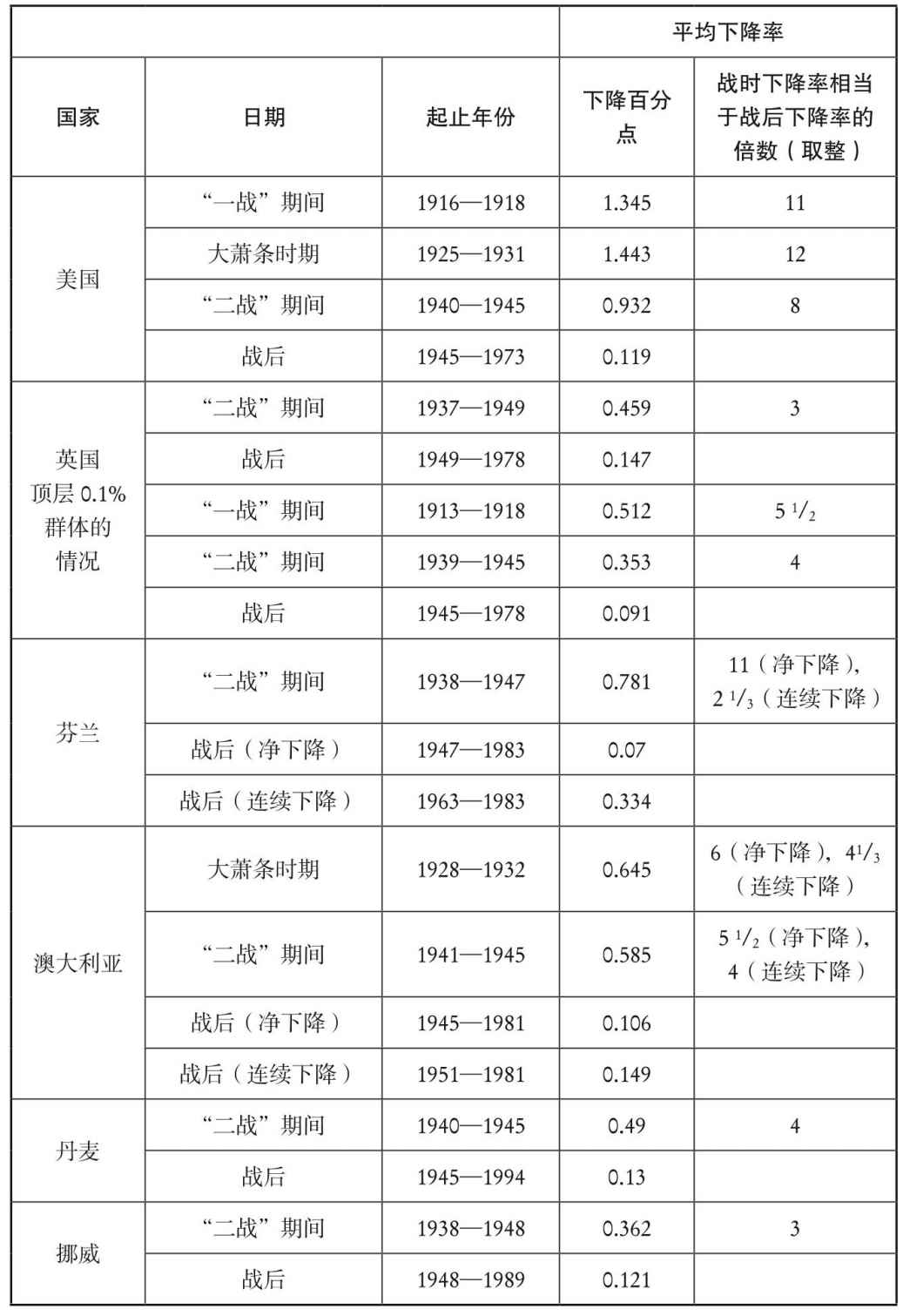

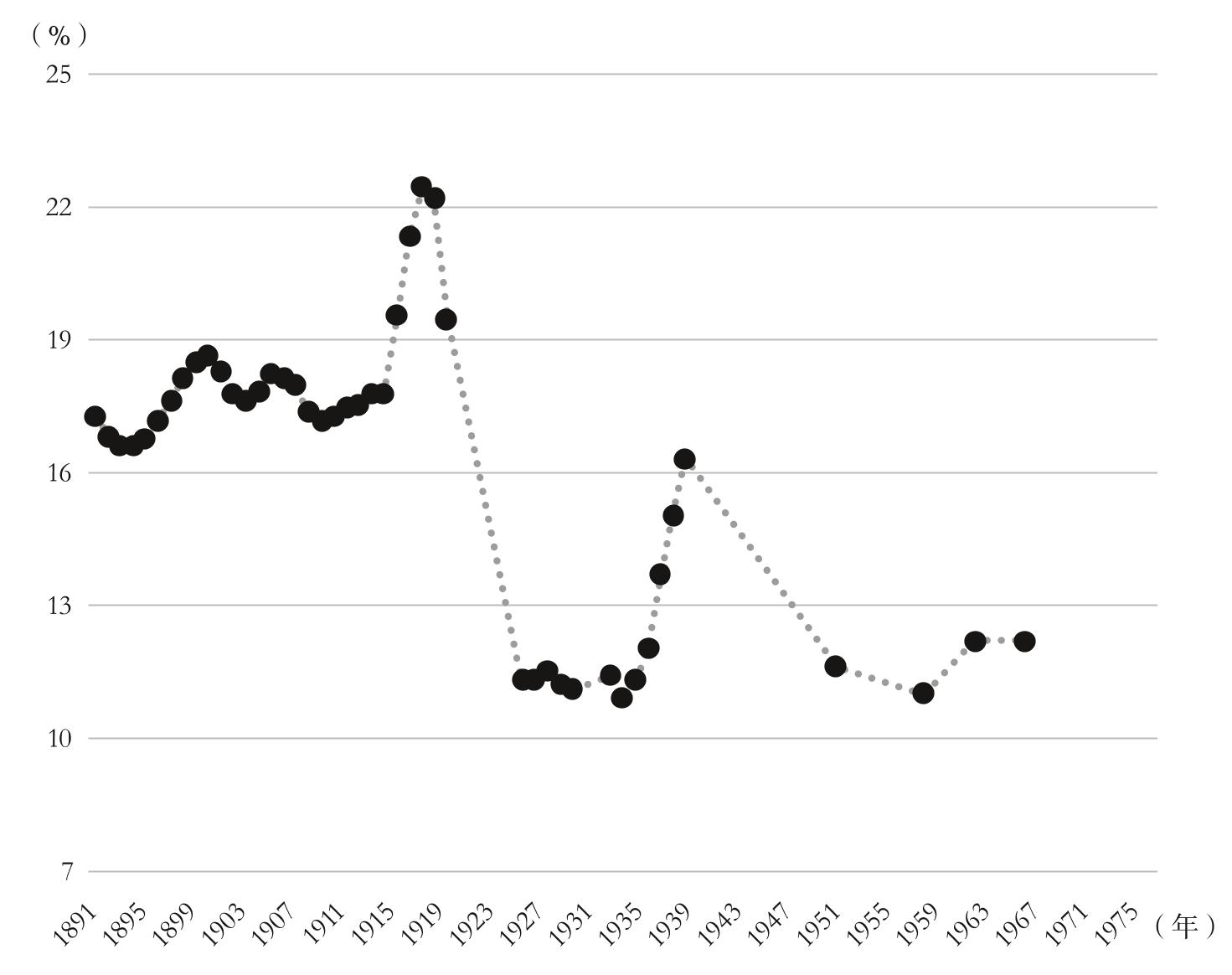

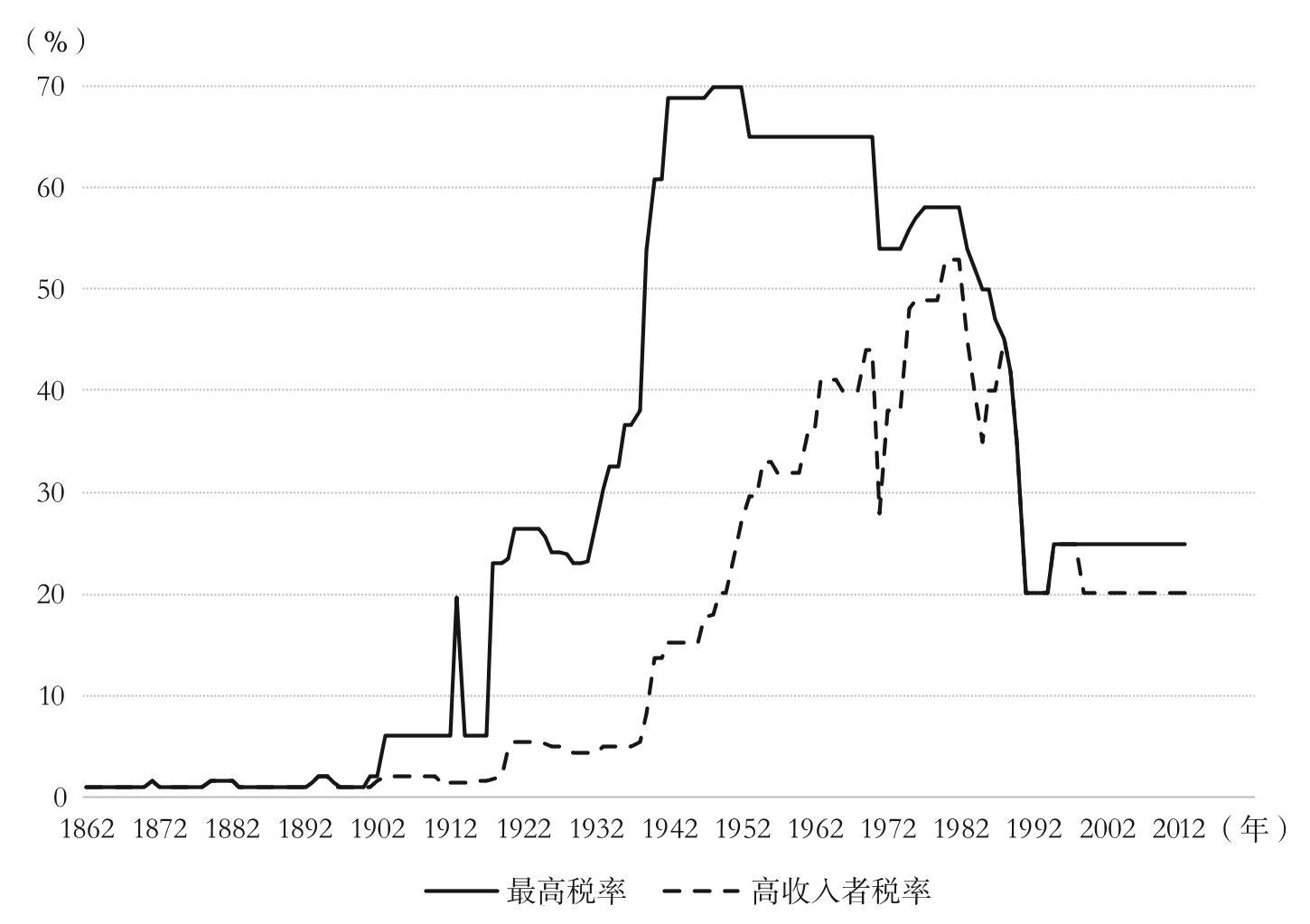

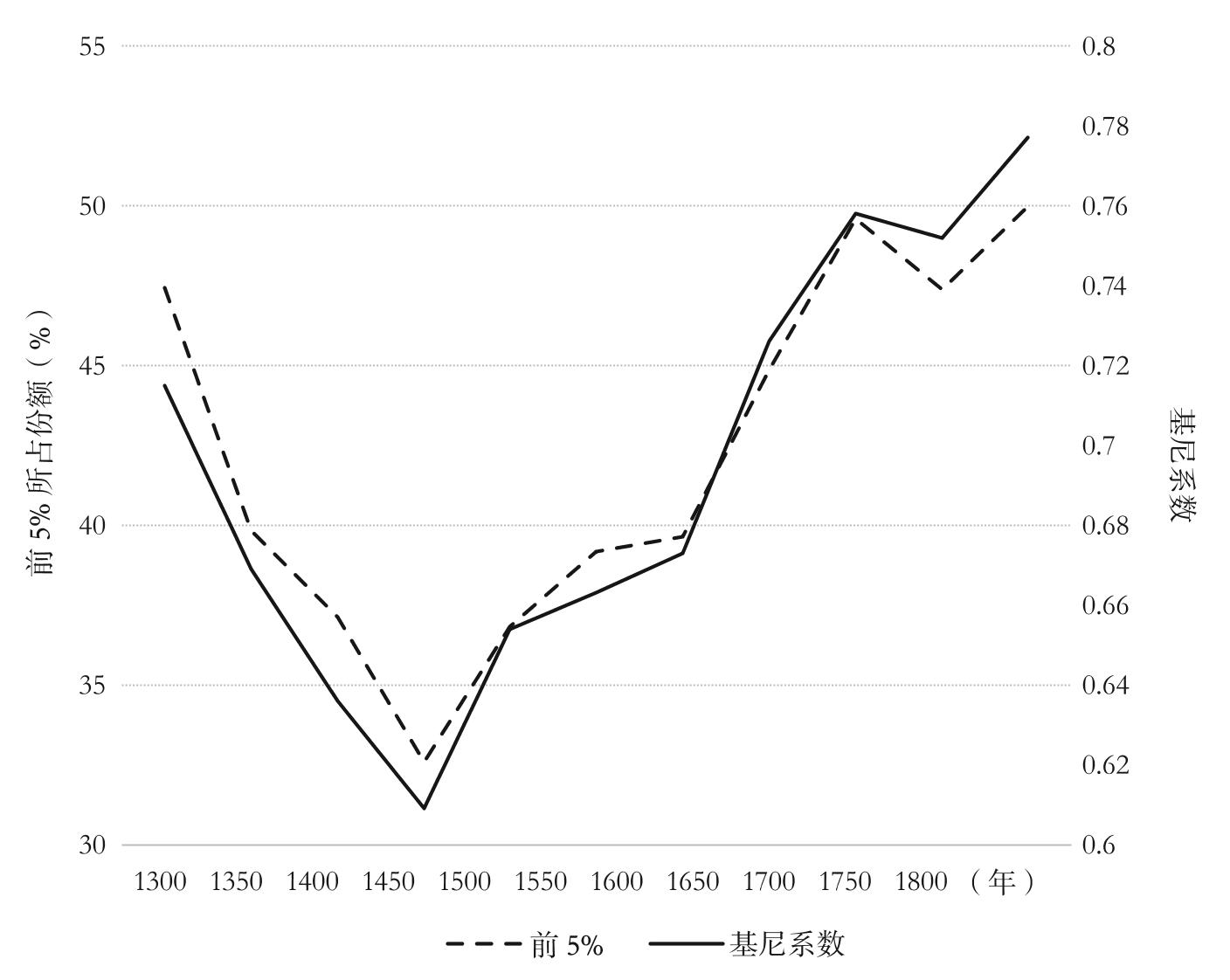

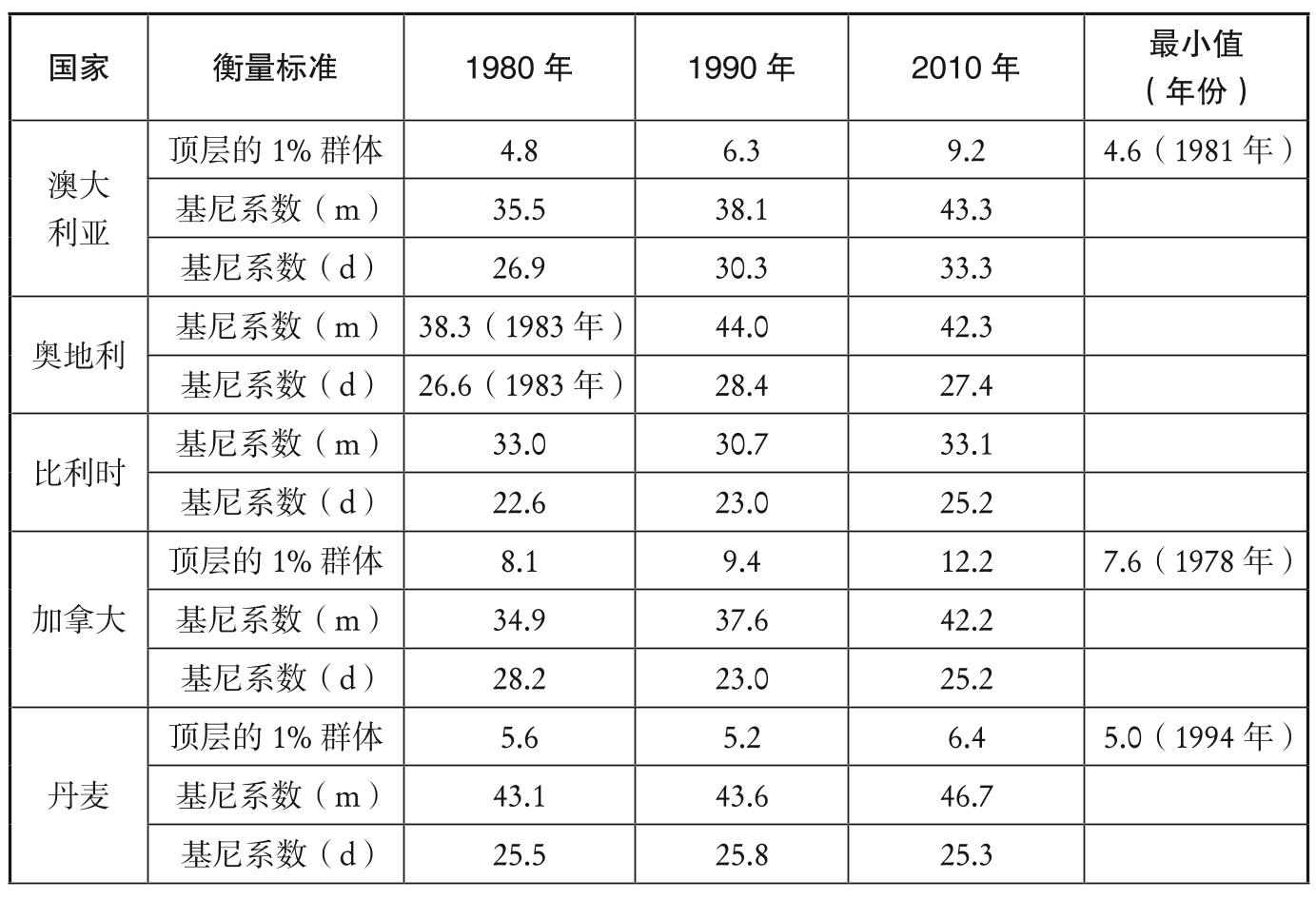

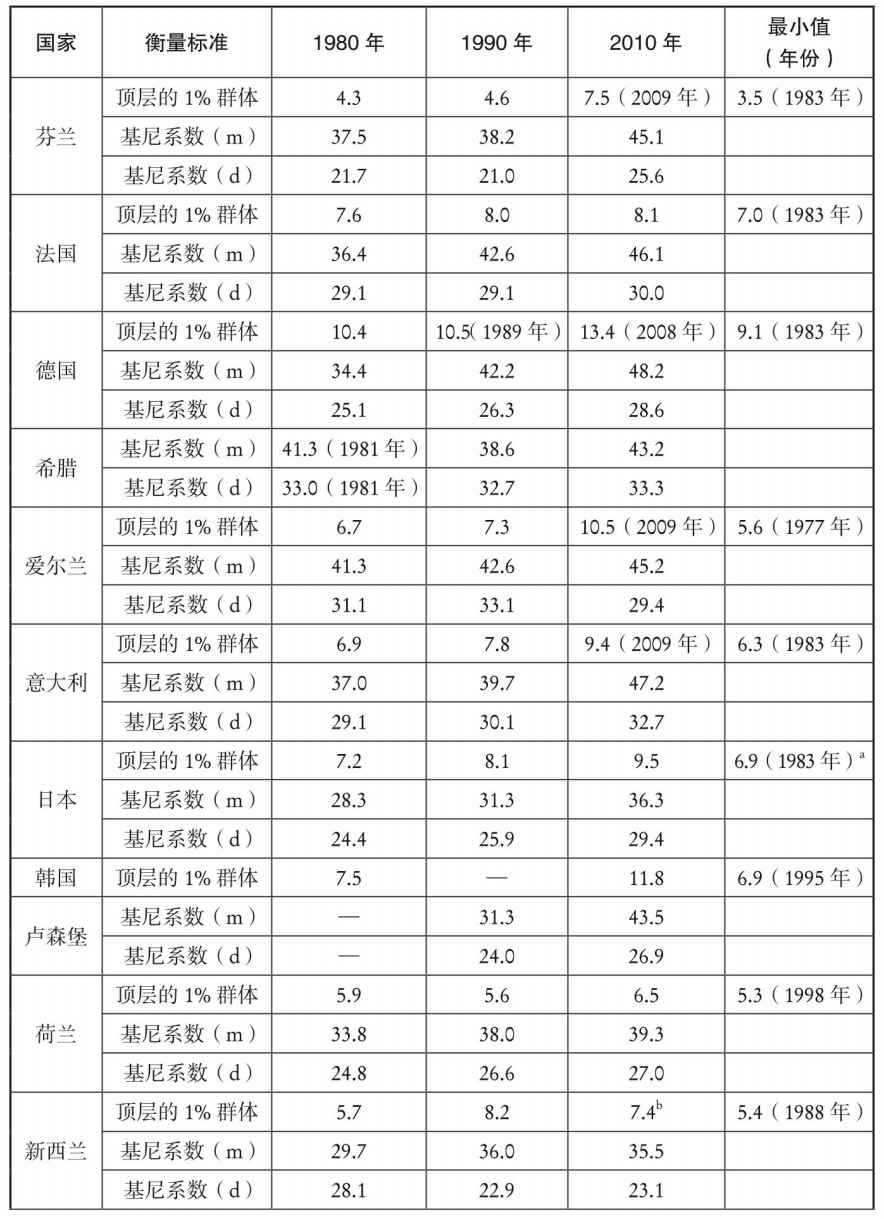

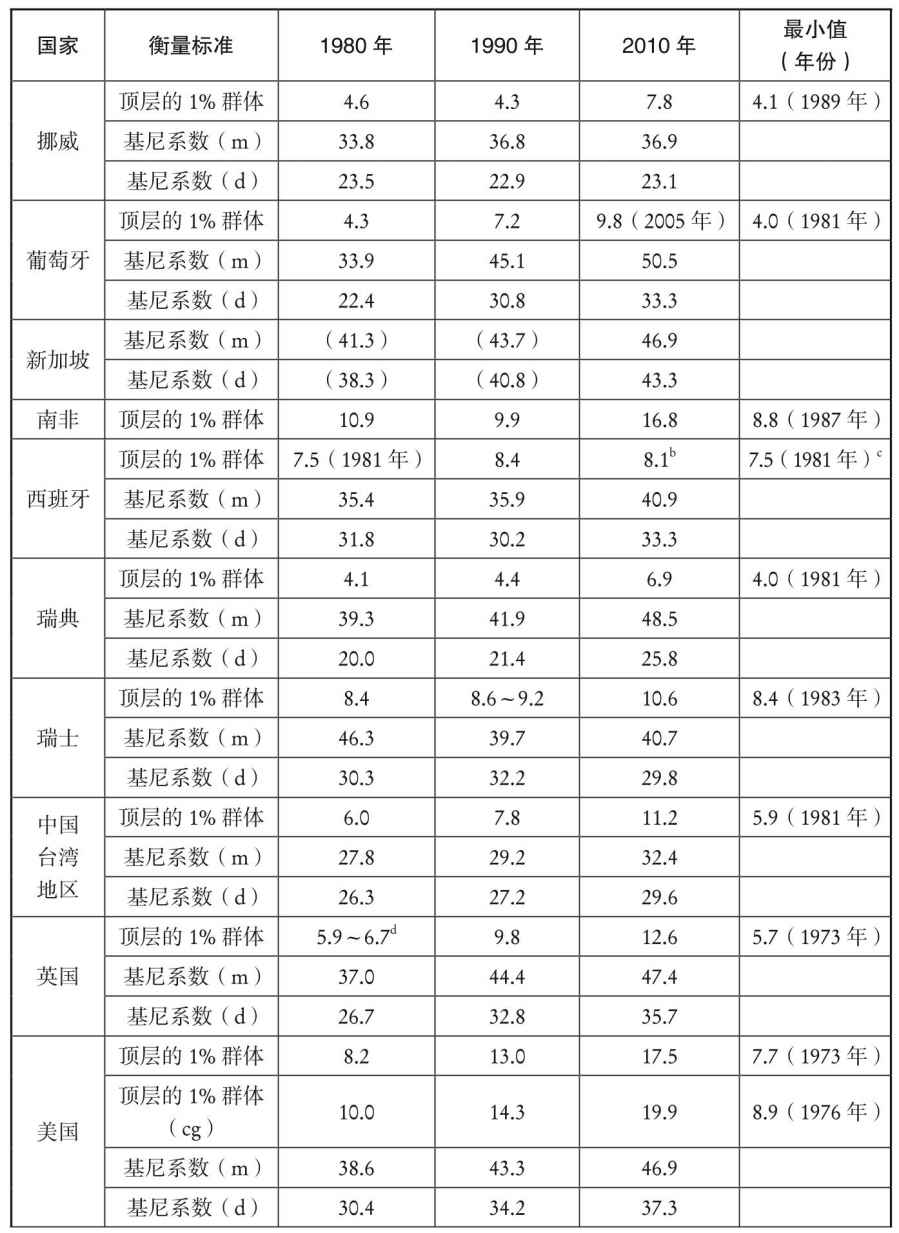

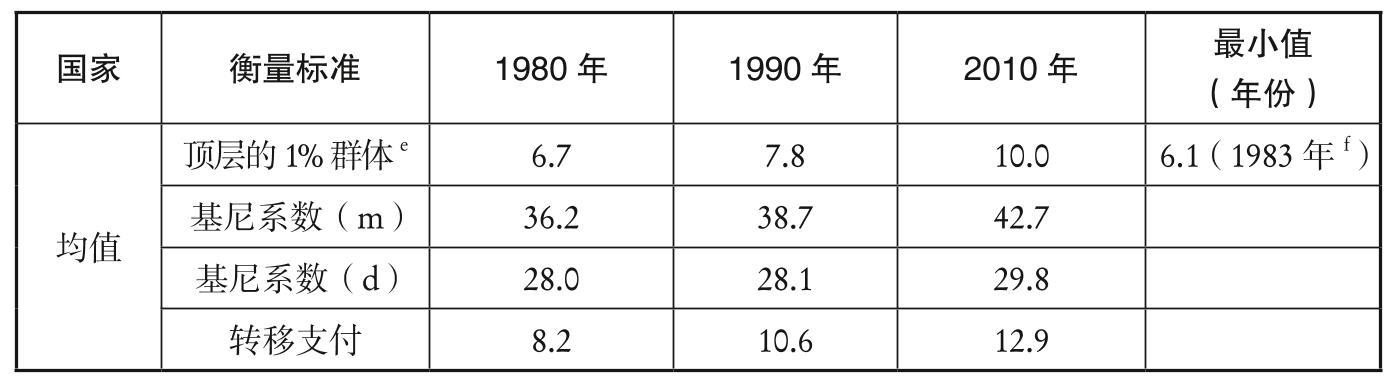

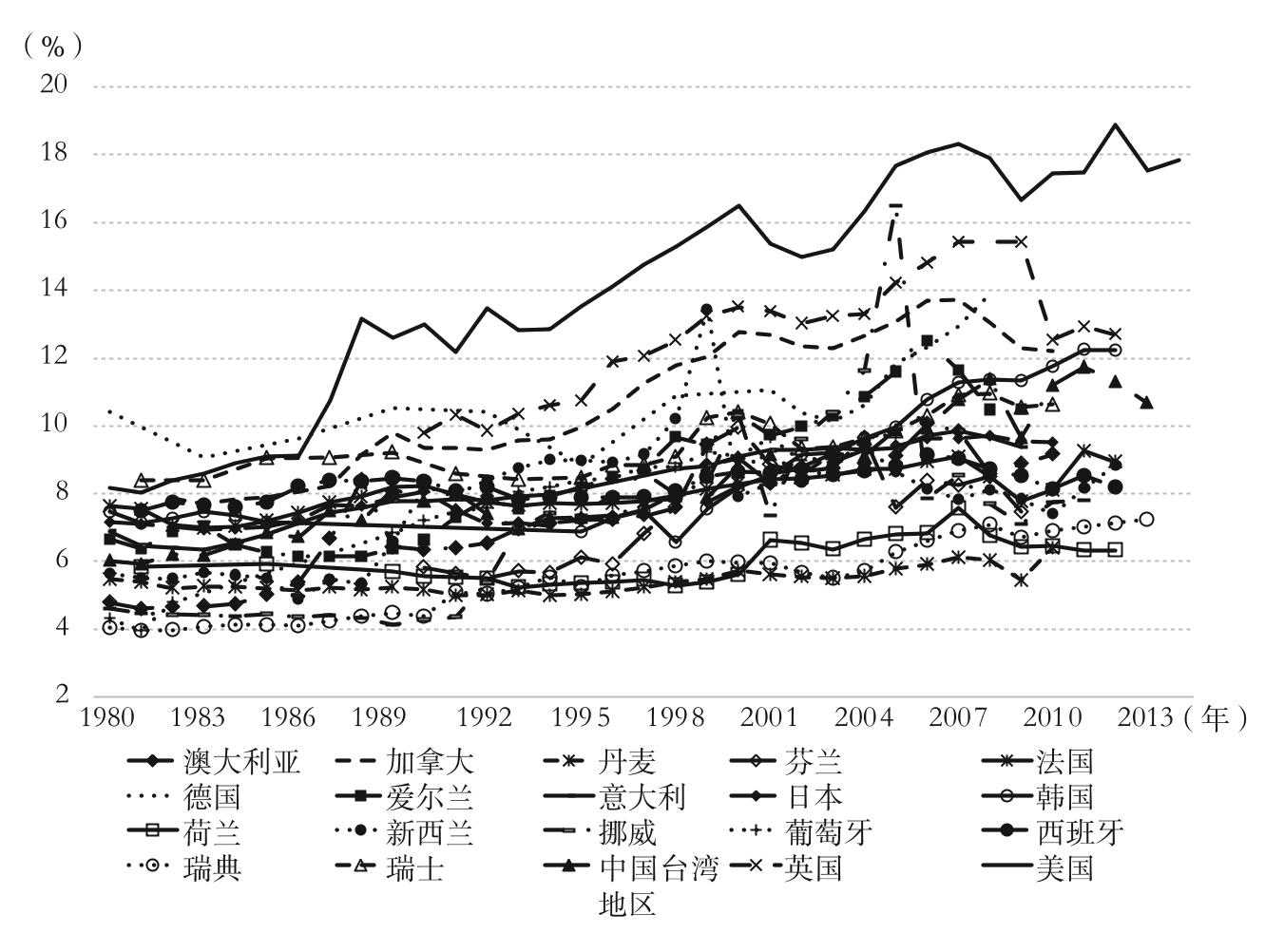

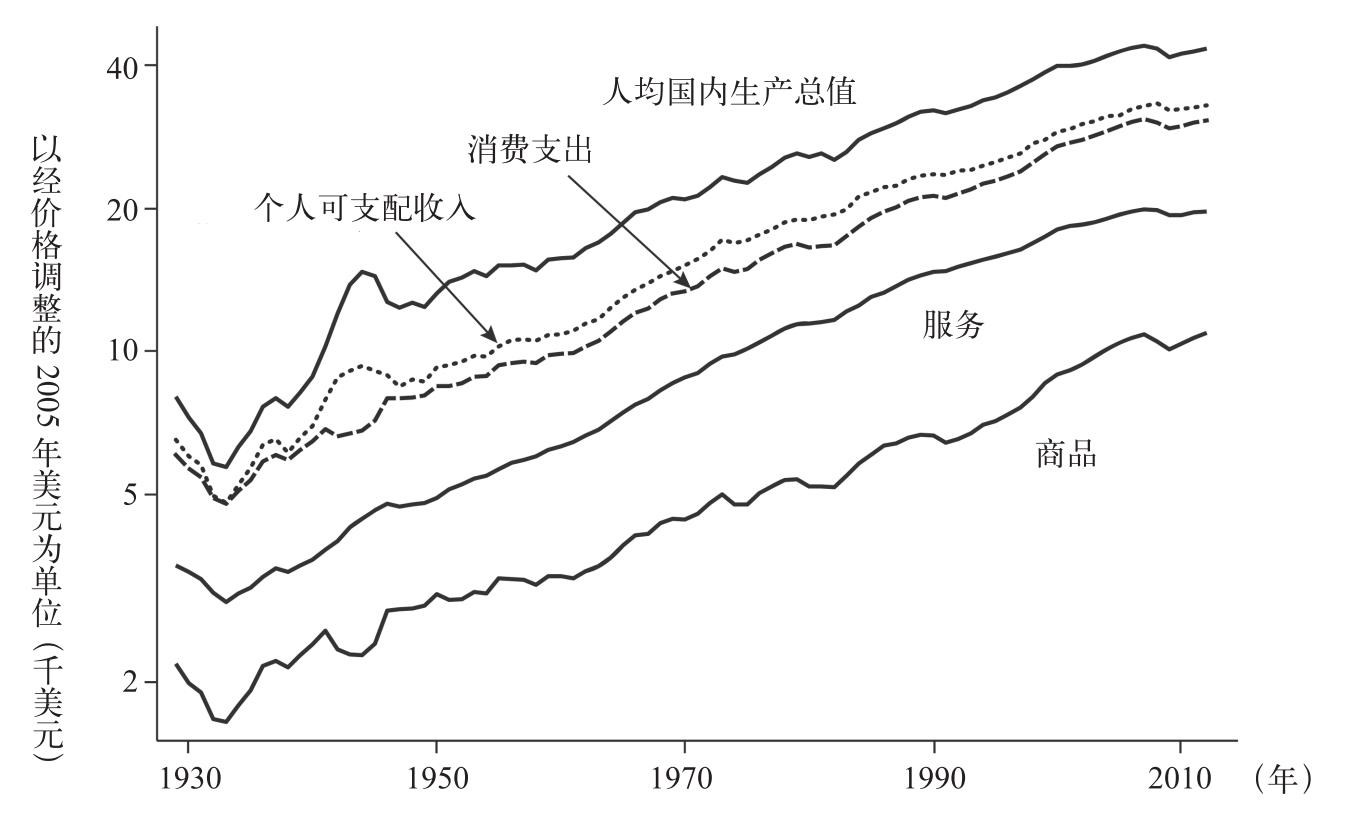

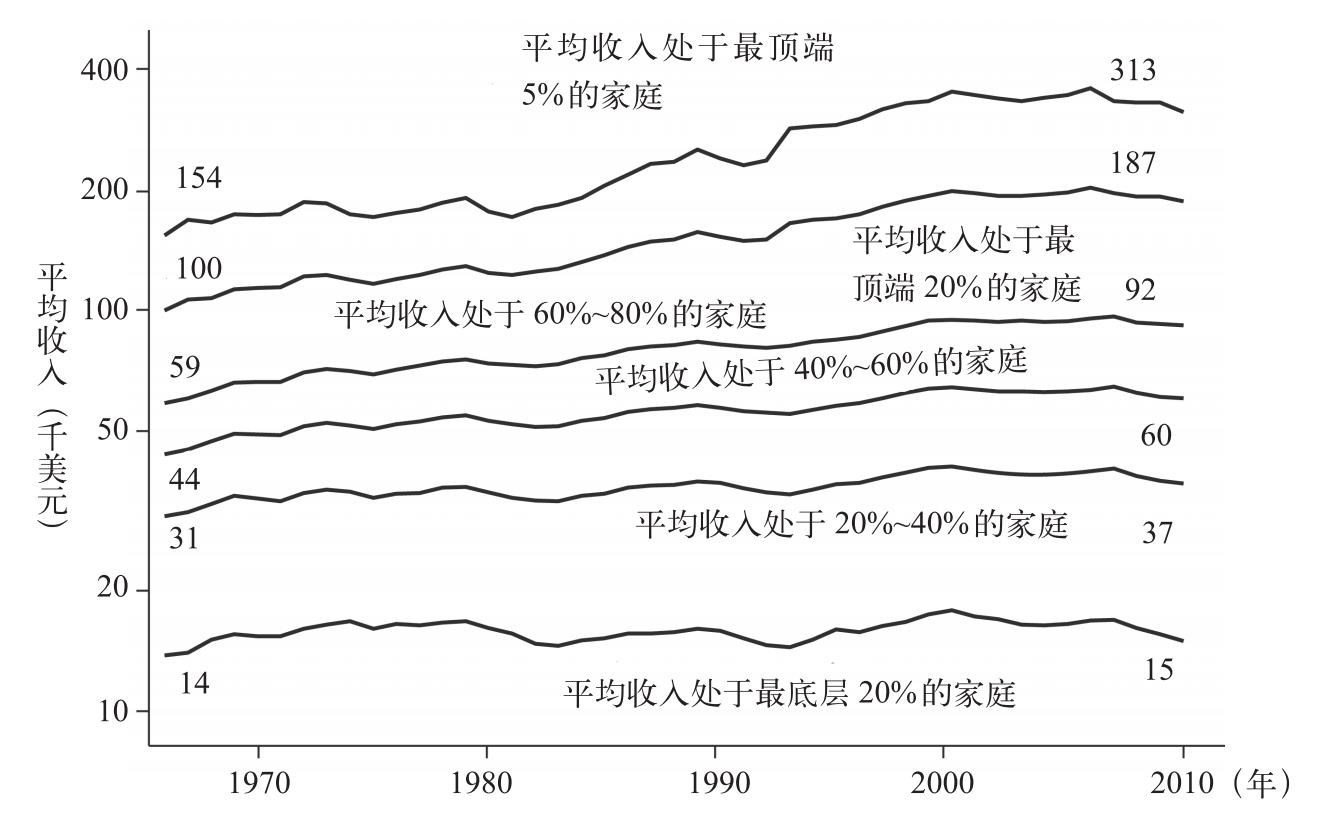

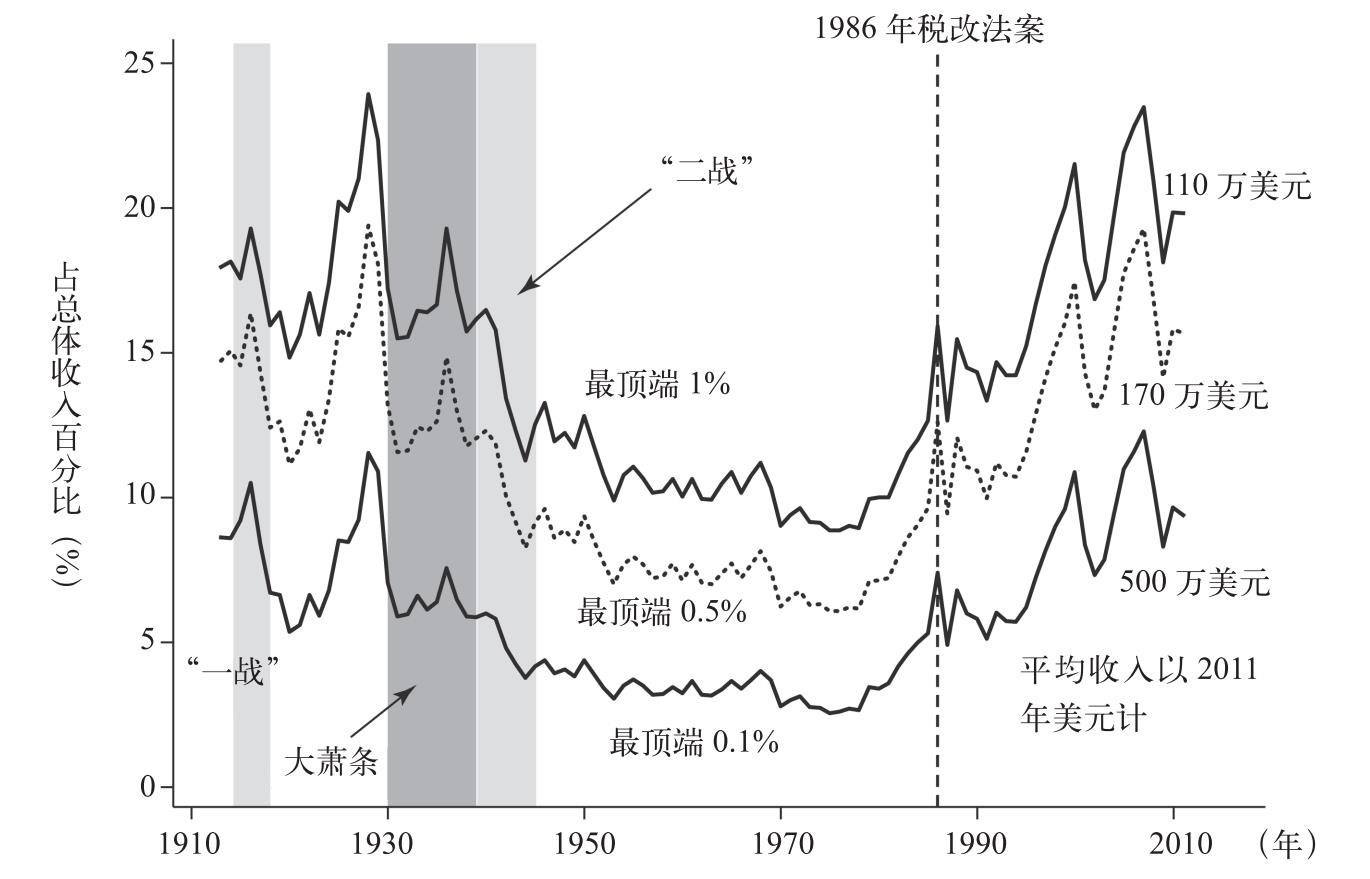

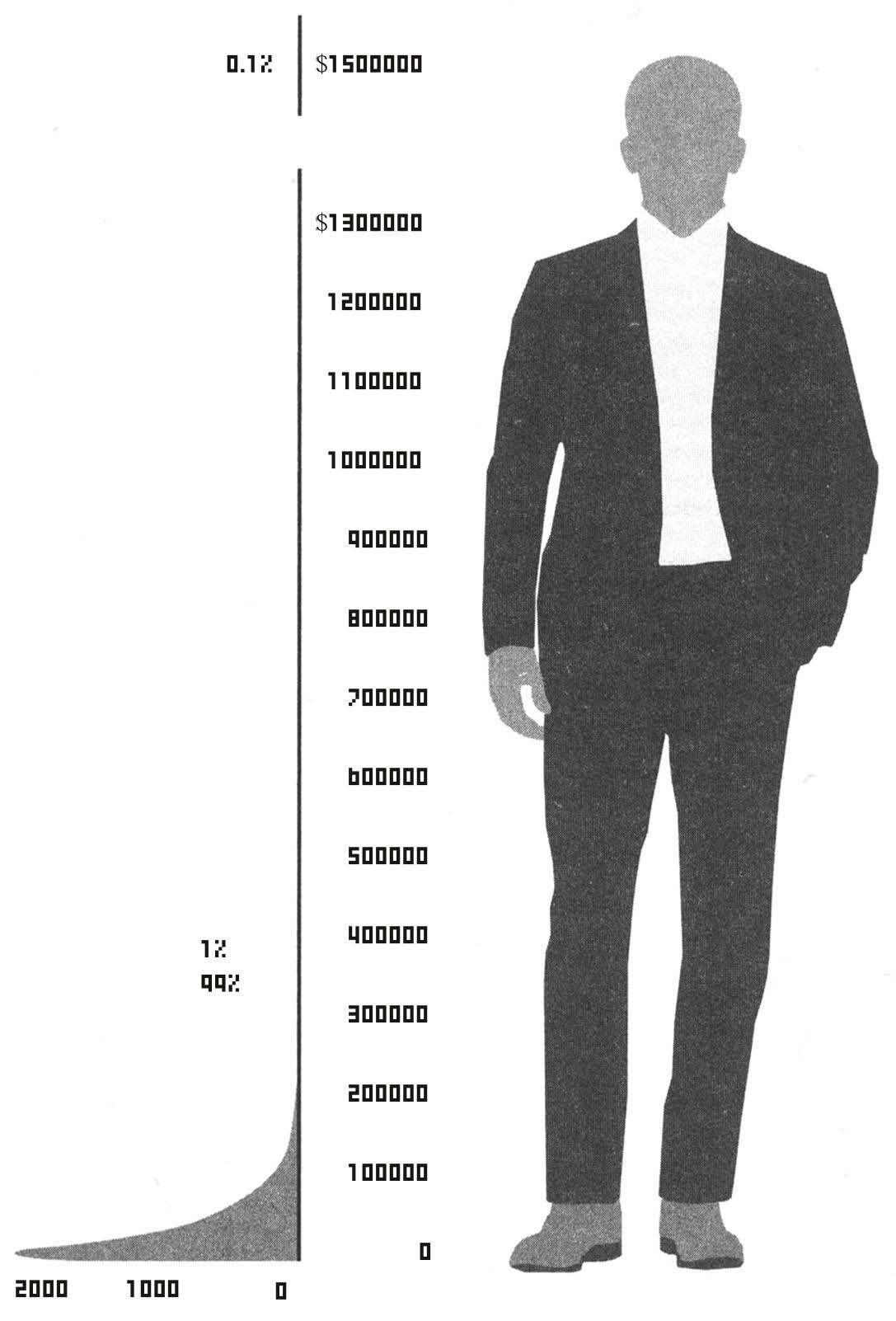

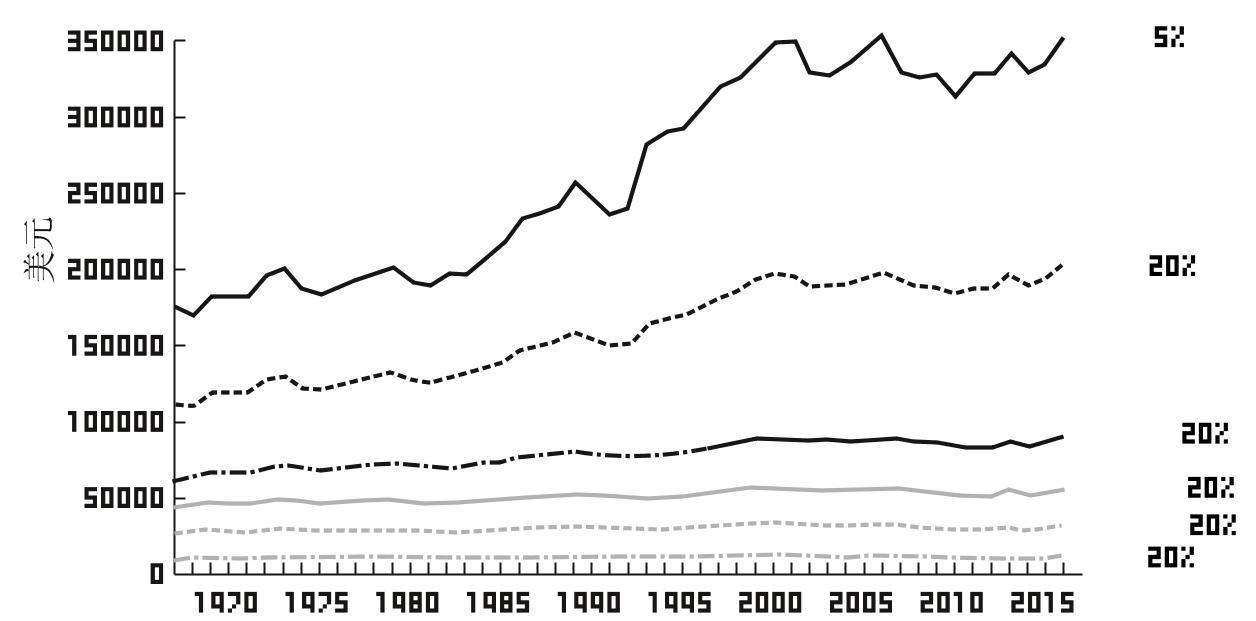

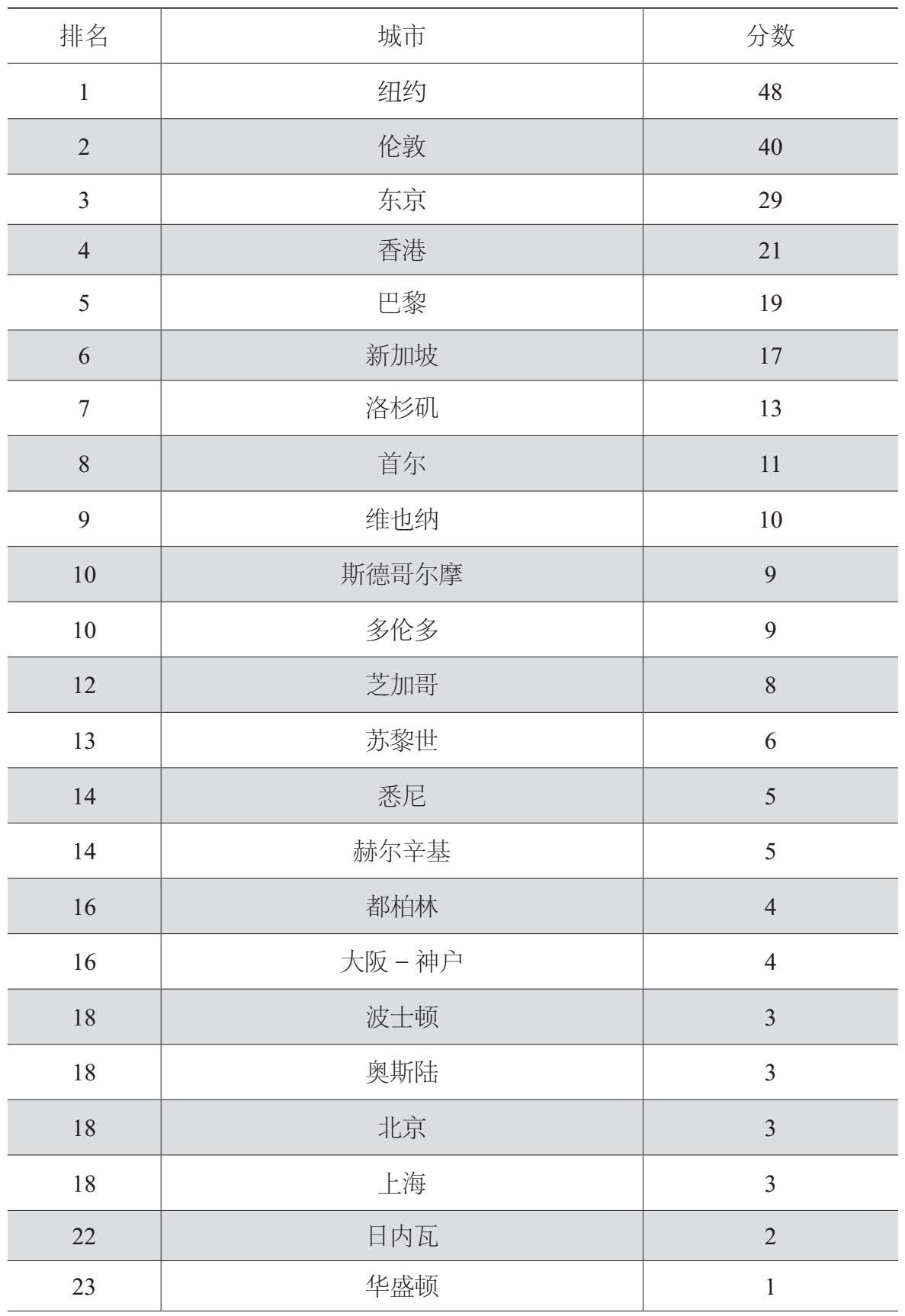

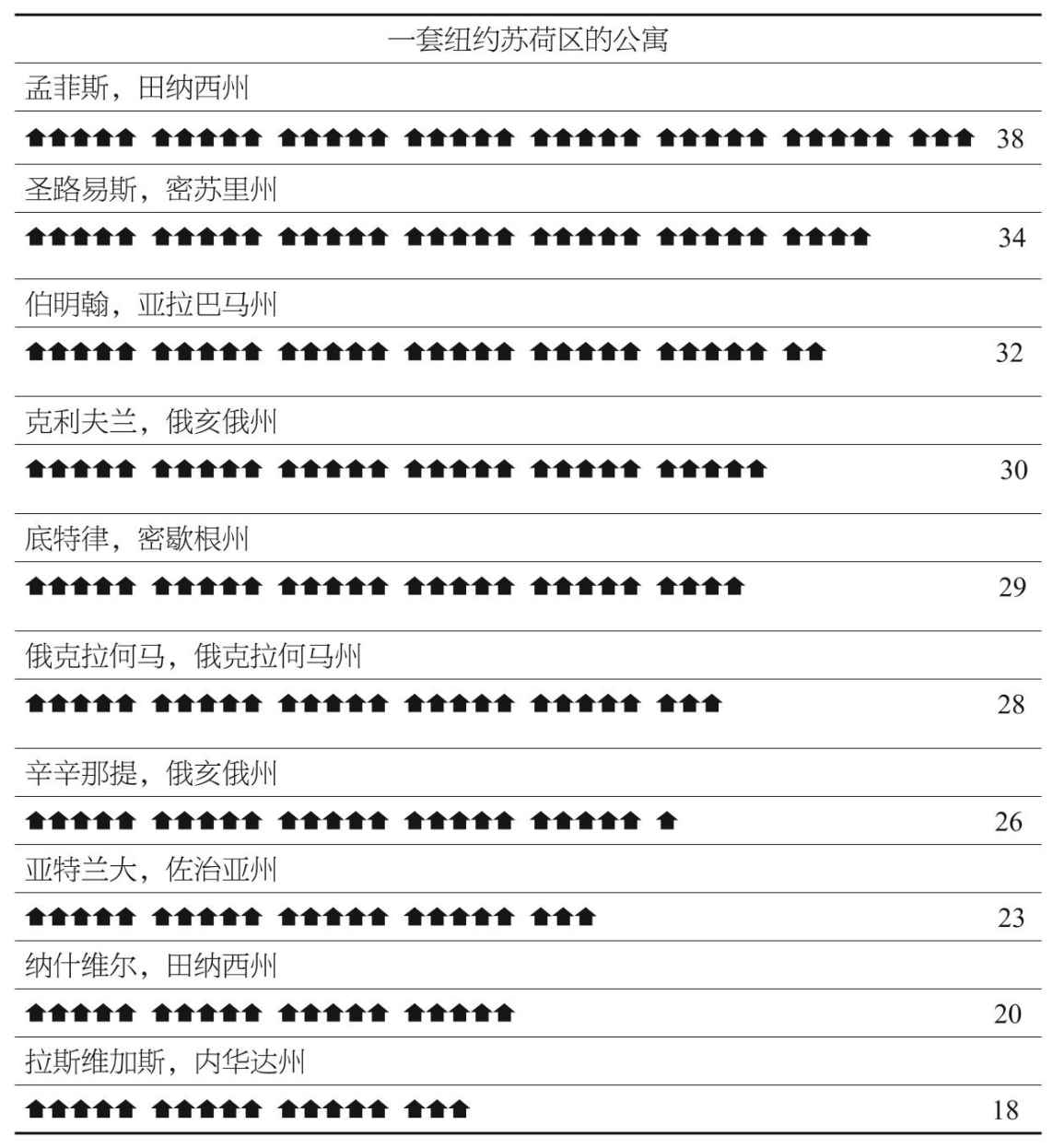

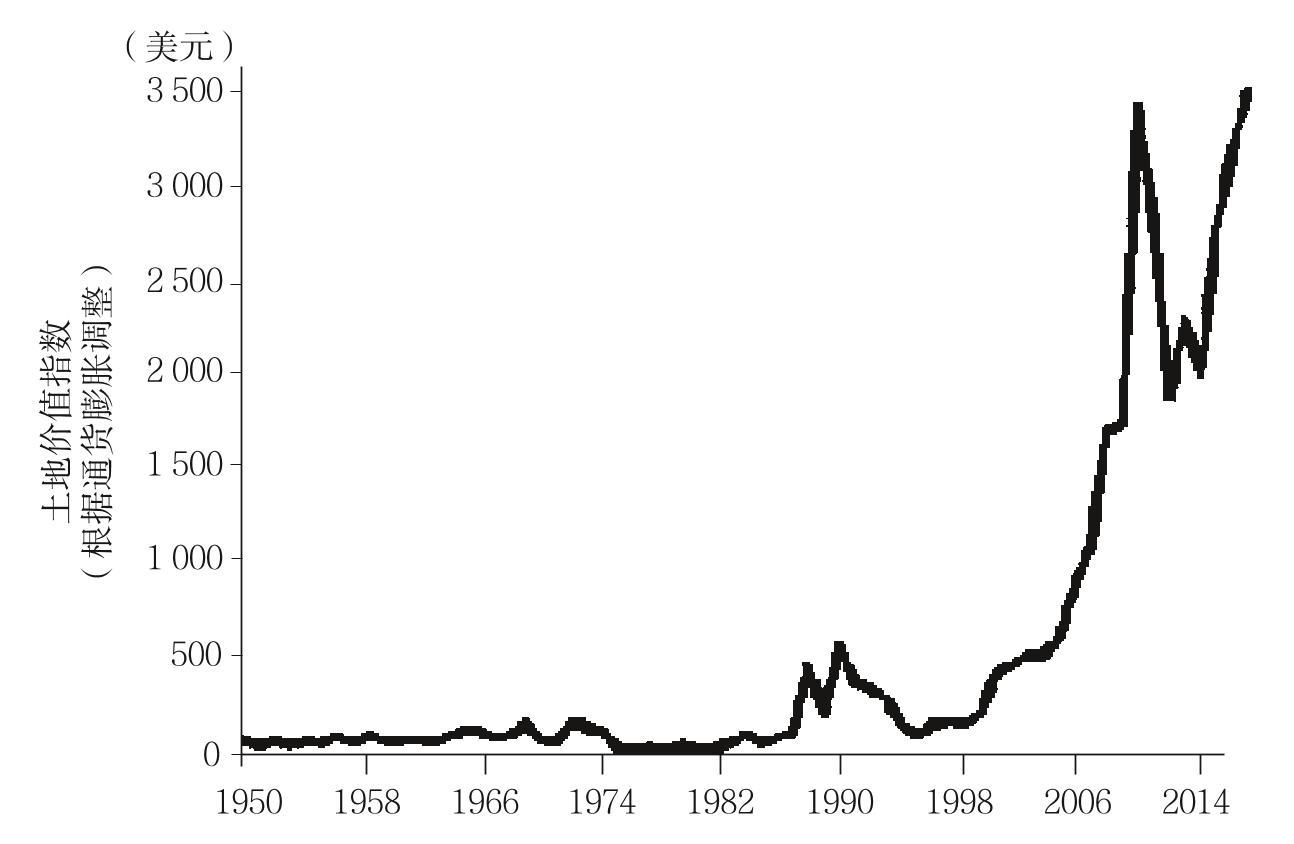

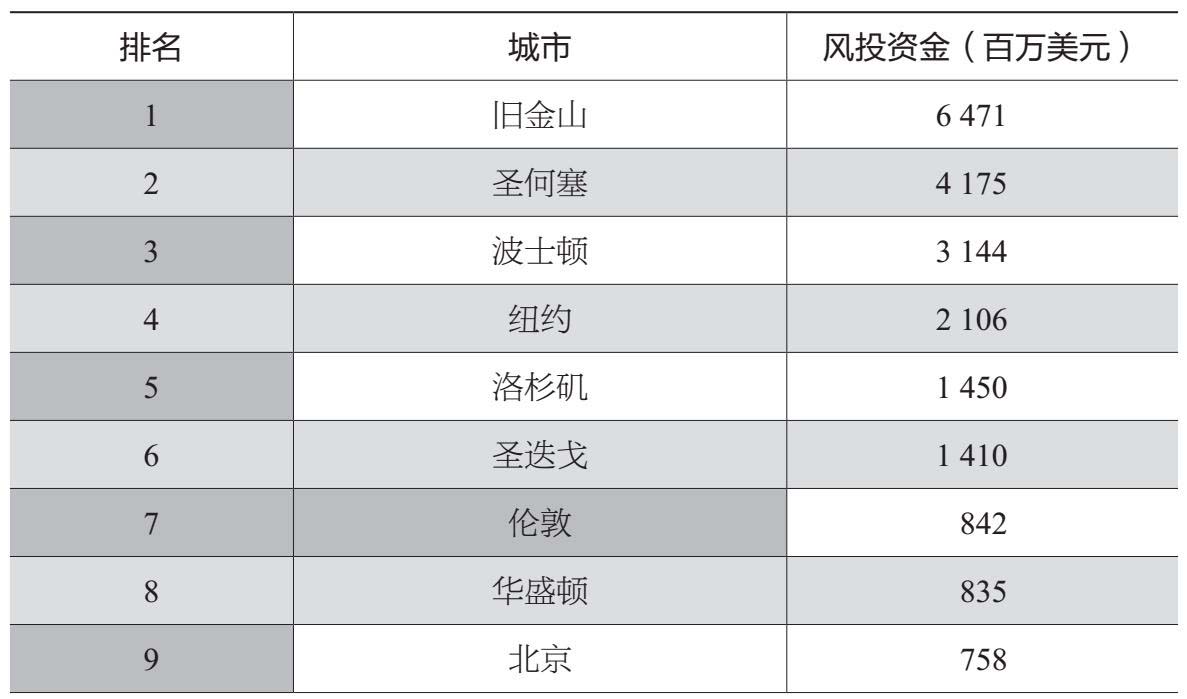

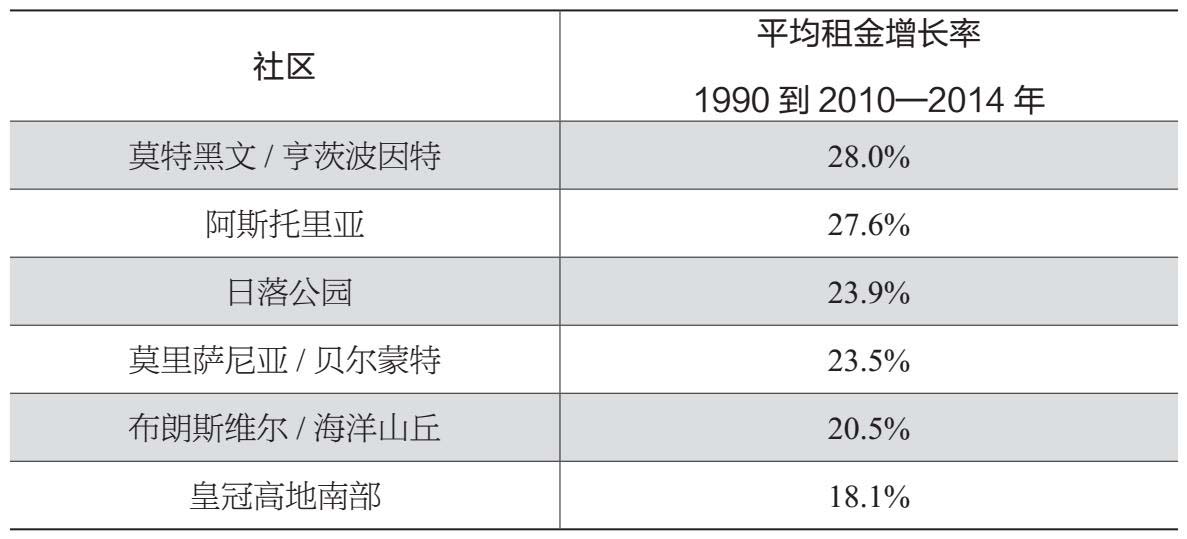

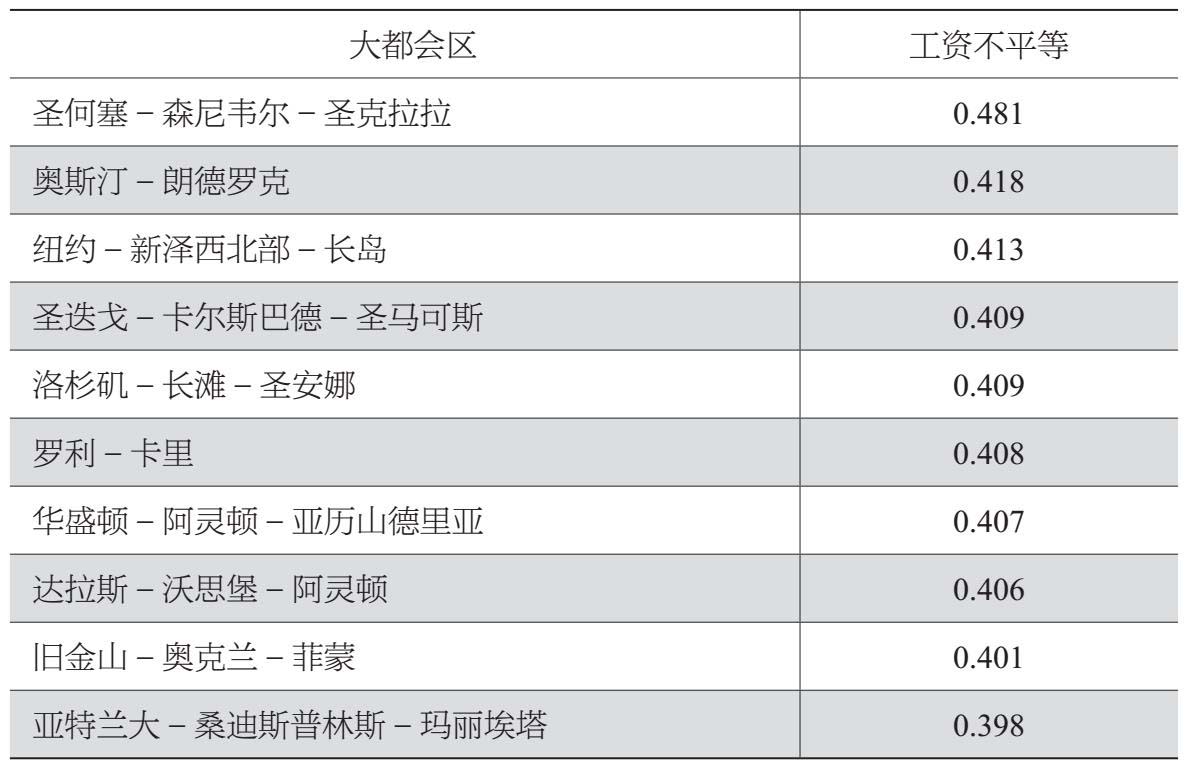

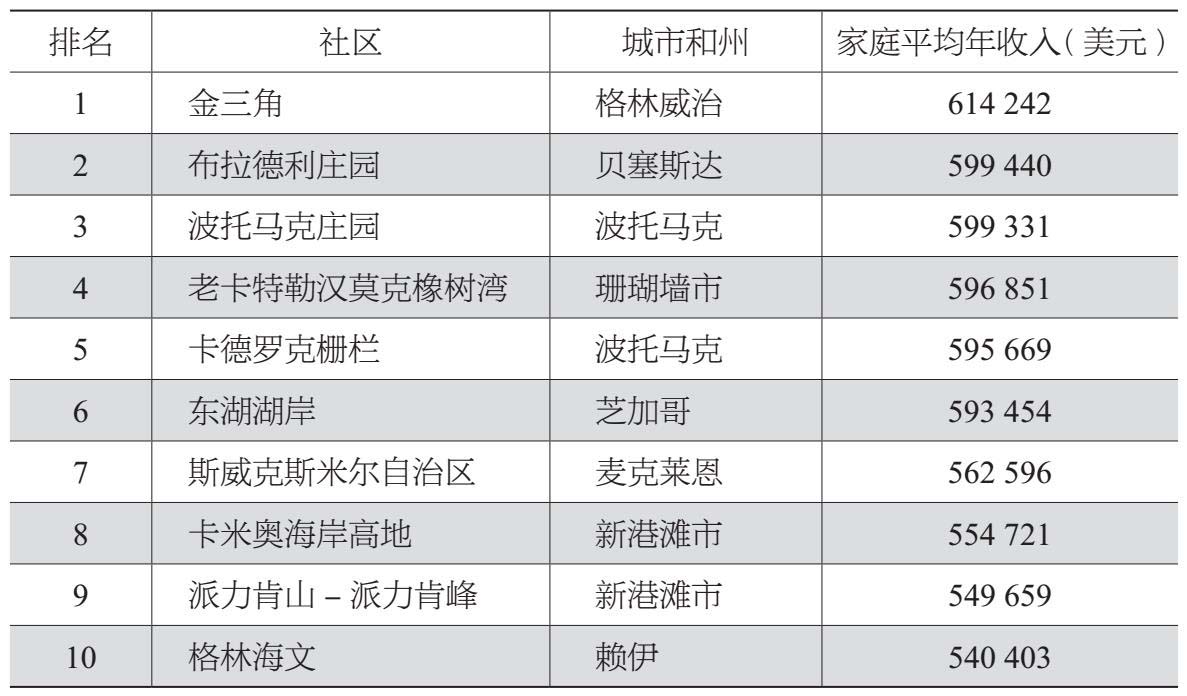

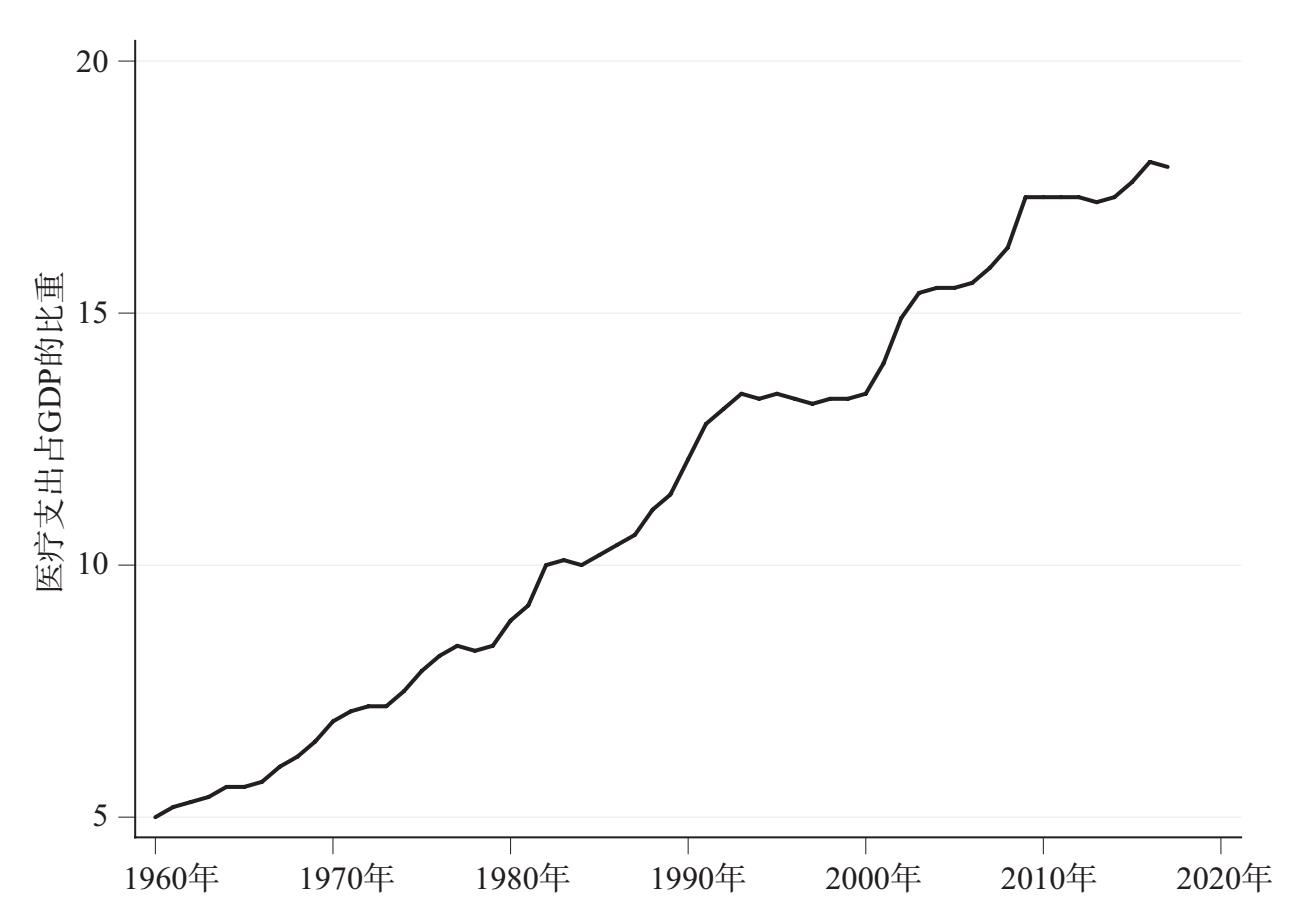

公平的收入分配: 1965年,在美国最大的350家公司中,高管的平均薪酬是其员工的平均薪酬的20倍。在20世纪的最后几十年中,这个比例迅速增长,并在2000年达到了376∶1的高峰。2014年,这个比例仍然是303∶1,“高于20世纪60年代、70年代、80年代或90年代的任何时期”。 [11] 此外,“从1978年到2014年,经通货膨胀调整后,高管的薪酬增长了997%,几乎是股市增长的两倍,远远高于同期普通员工年薪的缓慢增长,因为后者只增长了10.5%。” [12]

这种不平等看起来显然会引起反对。但它之所以引起反对,不是因为它表明了平等关切的失败。相关的利益并不是某个能动者有义务去提供但却不平等地提供的利益。相反,这些利益是人们通过某种方式参与经济而获得的利益。不过有人可能会反驳道,这些数字表明造成这种不平等的经济制度是不公平的。机会平等的缺失就可能使这种制度变得不公平。我已经提到了机会平等,并且我会在第四章和第五章进行更充分的讨论。然而,目前的反驳有所不同。反对者之所以认为这是不公平的,是基于不平等的报酬被分配给某些经济职务或职位的方式,而不是人们缺少竞争这些职位的机会。由此便提出了这个问题:这种公平会提出什么要求呢?我将在第九章讨论这个问题。

让我对上述的讨论稍做总结。我已经确定了六种理由,即六种反对各种形式的不平等以及寻求消除或减少不平等的理由:

(1)我们之所以应当反对不平等,是因为它造成了令人羞辱的地位差异。

(2)我们之所以应当反对不平等,是因为它导致富人对穷人拥有不可接受的控制权。

(3)我们之所以应当反对不平等,是因为它破坏了经济上的机会平等。

(4)我们之所以应当反对不平等,是因为它破坏了政治制度的公平。

(5)我们之所以应当反对不平等,是因为政府有义务向一些人提供某些福利,但不平等违反了对这些人的利益的平等关切。

(6)我们之所以应当反对收入和财富的不平等,是因为它由不公平的经济制度所产生。

根据运气平等主义(luck egalitarianism)的观点,无论(非自愿的)不平等发生在哪里,不平等都是坏的。 [13] 与运气平等主义不同,我所列举的这些对不平等的反驳都预设了不平等的相关人员之间有某种形式的关系或互动。不正当的地位不平等预设了某种关系,这种关系使得屈辱感或自尊受损成为合理的感受。因此,这种反驳就不适用于那些彼此之间没有互动的人。而基于控制的反驳仅仅适用于不平等涉及或导致某种形式的控制权。此外,基于缺乏平等关切的反驳则预设了某个能动者或机构有义务去提供相关的利益。最后,基于干预经济机会和干预政治平等的反驳,以及基于不公平的收入分配的反驳也都预设了相关人员参与或服从某种制度,而公平的要求适用于这种制度。一旦我们将不平等与所有这些关系因素和制度因素分开,那么我们就不清楚不平等是否应当受到反对了。 [14]

在反对不平等的这些理由当中,有许多理由只适用于负有某些义务的制度,或只适用于与某些正义的要求相关的制度。这个事实可能会使读者把我的观点等同于托马斯·内格尔(Thomas Nagel)所说的“正义的政治概念”,即正义只适用于民族国家的边界之内。 [15] 但我的主张在很多重要的方面都与这个概念不同。我所描述的反对不平等的理由并非都以共享的制度为前提,并且在涉及制度的情况下,这些制度既不需要与某个国家具有相同的范围,也不需要由某个国家来强制执行。例如,我在第八章中讨论的那种经济制度就不受国界的限制。

除了我所列举的这些理由,我们可能还有其他理由来支持平等或反对不平等。但我将集中讨论我所列出的这些反驳,因为它们对我来说很重要,尤其因为它们建立在某些价值的基础之上,而这些价值带来了一些有趣的规范性问题。并非所有对不平等的反驳都会带来这样的问题。例如,正如我之前提到的,不平等之所以应当被反对,可能是因为它会损害健康。 [16] 有人也可能论证,更大程度的平等之所以值得向往,是因为不平等会导致社会不稳定,或者因为平等会培养更强烈的团结意识和为共同利益努力的意愿,从而有助于提高经济效率。如果这些主张背后的经验假设是正确的,那么我们就有很好的理由把不平等视为一件坏事。然而,我不是在讨论这些理由,因为它们诉诸的价值对我而言并没有任何令人困惑的地方。例如,关于“不健康是不是坏的(bad)”,这个问题就没什么好追问的。所以这些反驳是否适用纯粹是经验性的问题。

当然,有人可能会坚持主张,我们根本就不应当反对当下社会的这种严重的不平等。因为这种不平等来自个人自由的合法运用,并且那些试图减少这种不平等的措施都是对这些自由的不正当干涉。我将在第七章中讨论这种反驳,并考察这种反驳可能会依据的那些自由的观念。对经济不平等的另一种可能的证成是,那些拥有更多财富的人应得(deserve)更多的报酬。我会在第八章考察应得这个观念,并探究它是否可以作为对经济不平等的证成,或者是否可以作为对经济不平等的反驳。

在第九章中,我将审视某种关于不公平的观念,即我刚提及的最后一个反驳所依据的那种观念,并且我会探究这种基于不公平的反驳和我讨论过的其他反驳如何应用到近期美国和其他发达国家不平等的加剧。第十章是对本书主要论题的总结。

[1] Justify的具体含义是证明某事物是正当的或合理的。依照国内目前的常见译法,本书同样把它译为“证成”。相应地,在大多数情况下,本书倾向于把justified译为“得到证成的”和“获得证成的”等;但在少数情况下,为了保持译文的流畅,本书也会把它译成“有正当理由的”。——译者注

[2] Anarchy, State, and Utopia, 160-4.(本书的脚注将只引用著作的标题,完整的出版信息请见参考文献。)

[3] 在整本书中,当讨论人物且不涉及其性别时,作者都用“他或她”(he or she)这种表述方式来避免性别歧视。——译者注

[4] 参见Michael Marmot, Status Syndrome: How your Social Standing Directly Affects Your Healt,以及Richard Wilkinson and Kate Pickett, The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better。对此的讨论,参见Martin O’Neill, “The Facts of Inequality”。

[5] 作者在本书中用“objectionable”来形容某个事物应当受到我们的反对,或者说它是我们有理由来反对的对象,因此本书倾向于把“objectionable”译为“应被反对的”和“引起反对的”等。同时为了保持译文的流畅,本书在部分情况下也会把它译成“不正当的”。——译者注

[6] 参见Derek Parfit, “Equality or Priority?”,以及Harry Frankfurt, “Equality as a Moral Ideal”和On Inequality 。对这个问题的讨论,参见Martin O’ Neill, “What Should Egalitarians Believe”。法兰克福(Frankfurt)的中心论点是,我们应当关注“充足”(sufficiency)——每个人是否拥有足够的资源过上美好的生活,而不是关注平等——某些人的拥有物与其他人的拥有物之间的差异(On Inequality ,7 et passim)。然而,他承认我们可能有好的“派生”理由去反对不平等,这些理由并不以平等的道德价值作为依据(On Inequality ,9,16—17)。他接着提到了许多反对不平等的理由,我将在本书的后面讨论这些理由。因此,我认为法兰克福只是在反对我所区分的狭义的平等主义理由。

[7] Anarchy, State, and Utopia , ix.

[8] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations , 351-2. 转引自Amartya Sen in Inequality Reexamined , 115。

[9] 马尔默(Marmot)等人认为,不平等对健康的影响看起来主要是通过我刚才所列举的这两种不平等的后果来实现的,即社会地位低下的体验和受他人控制的体验(尤其是在工作场所之中)。参见Michael Marmot et al., “Employment Grade and Coronary Heart Disease in British Civil Servants”,以及我在脚注2中所引用的其他著作。安格斯·迪顿(Angus Deaton)对此提出了质疑,参见“What does the Empirical Evidence Tell us about the Injustice of Health Inequalities?”, 270–2。

[10] 我把这称为“平等关切的要求”,而不是“平等对待的要求”(equal treatment)。因为它并不适用于那些被提供的利益,而是适用于这些利益能够获得证成的方式。

[11] Lawrence Mishel and Alyssa Davis, “Top CEOs Make 300 Times More than Typical Workers,” 2.

[12] Mishel and Davis, “Top CEOs,” 1-2.

[13] 例如,参见G. A. Cohen, “On the Currency of Egalitarian Justice”和Richard Arneson,“Equality and Equal Opportunity for Welfare”。这种观点是帕菲特(Parfit)在《平等还是优先?》(“Equality or Priority?”)这篇文章中所说的“目的论的平等主义”(Telic Egalitarianism)的一个例子。“运气平等主义”这个术语是由这一观点的批评者——伊丽莎白·安德森(Elizabeth Anderson)在《平等的要点是什么?》(“What is the Point of Equality?”)这篇文章中创造出来的。安德森支持的平等观与我的看法一样,都是一种关系性的观点(参见她的文章第313页及其他页码)。对此的批判性讨论,参见Samuel Scheffler, “What is Egalitarianism?”。

[14] 尤其是,G.A.科恩(G. A. Cohen)在《社会主义有何不可呢?》(Why Not Socialism? )这本书里对不平等的反驳,就极大地依赖于某种特殊的个人关系,即他的野营旅行例子所涉及的那种个人关系。

[15] “The Problem of Global Justice.”对这个概念的批判性讨论,参见Joshua Cohen and Charles Sabel,“Extra Rempublicam Nulla Justitia?”,以及A. J. Julius, “Nagel’s Atlas”。

[16] 参见脚注2中所引用的著作。

在第一章中,我将违反平等关切的行为列为一种应被反对的不平等现象。我提及以下这些情况作为例子:市政府为市民提供了诸如铺路、卫生或公共交通等公共服务,但它为一部分市民所提供的服务水平却远远低于它为另一部分市民所提供的服务水平。而后者之所以受到青睐,可能是因为他们的政治观点或宗教观点,也可能因为他们是重要公职人员的朋友。

对不平等的这种反驳预设了某个能动者有义务把一些福利提供给某一群体中的每一个人。(在此究竟预设了什么样的义务,这是一个有待进一步讨论的问题。)因此,这种反驳就只适用于这种不平等,即不平等来自该能动者未能成功地向这个义务所针对的全部对象履行这个义务。

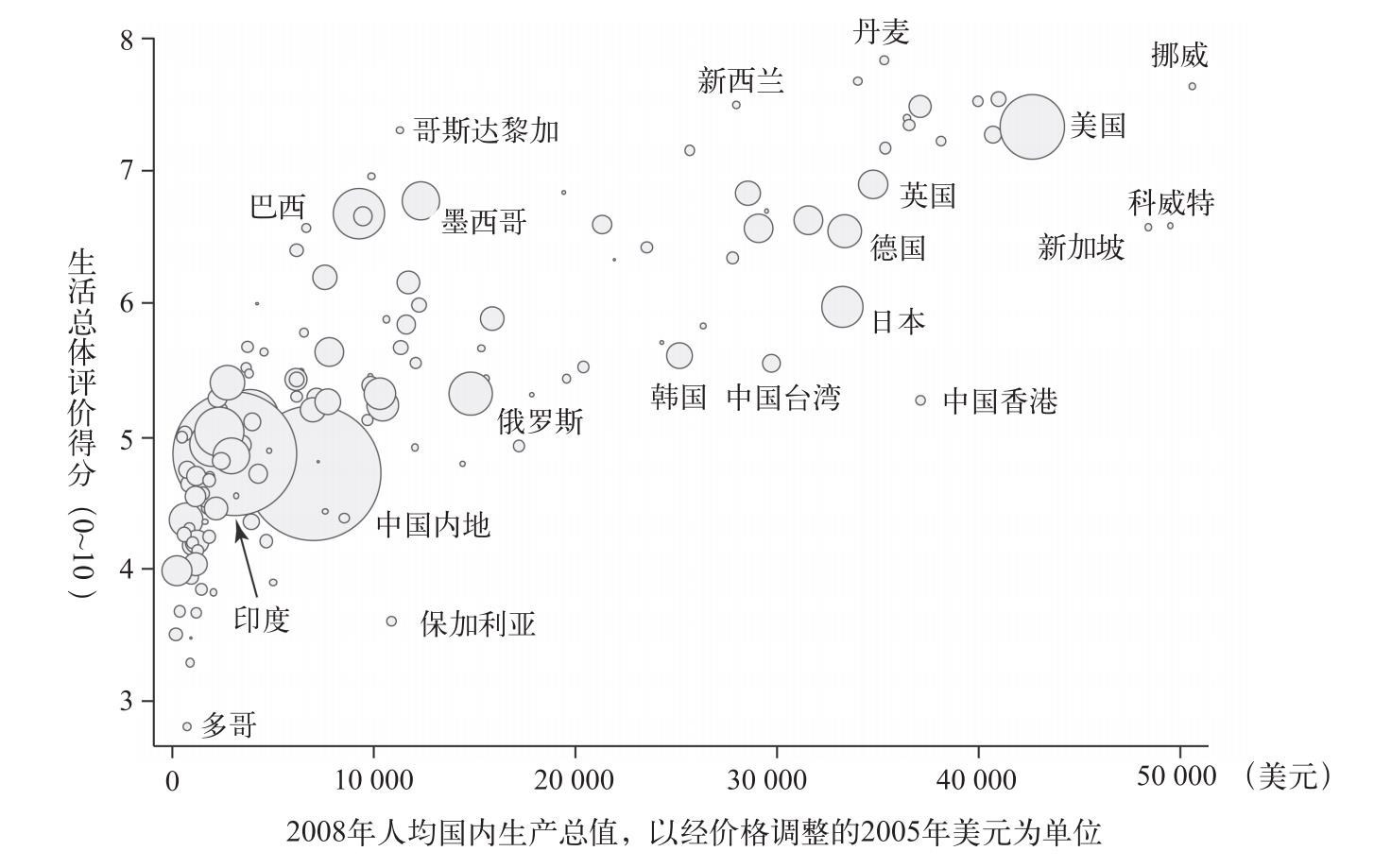

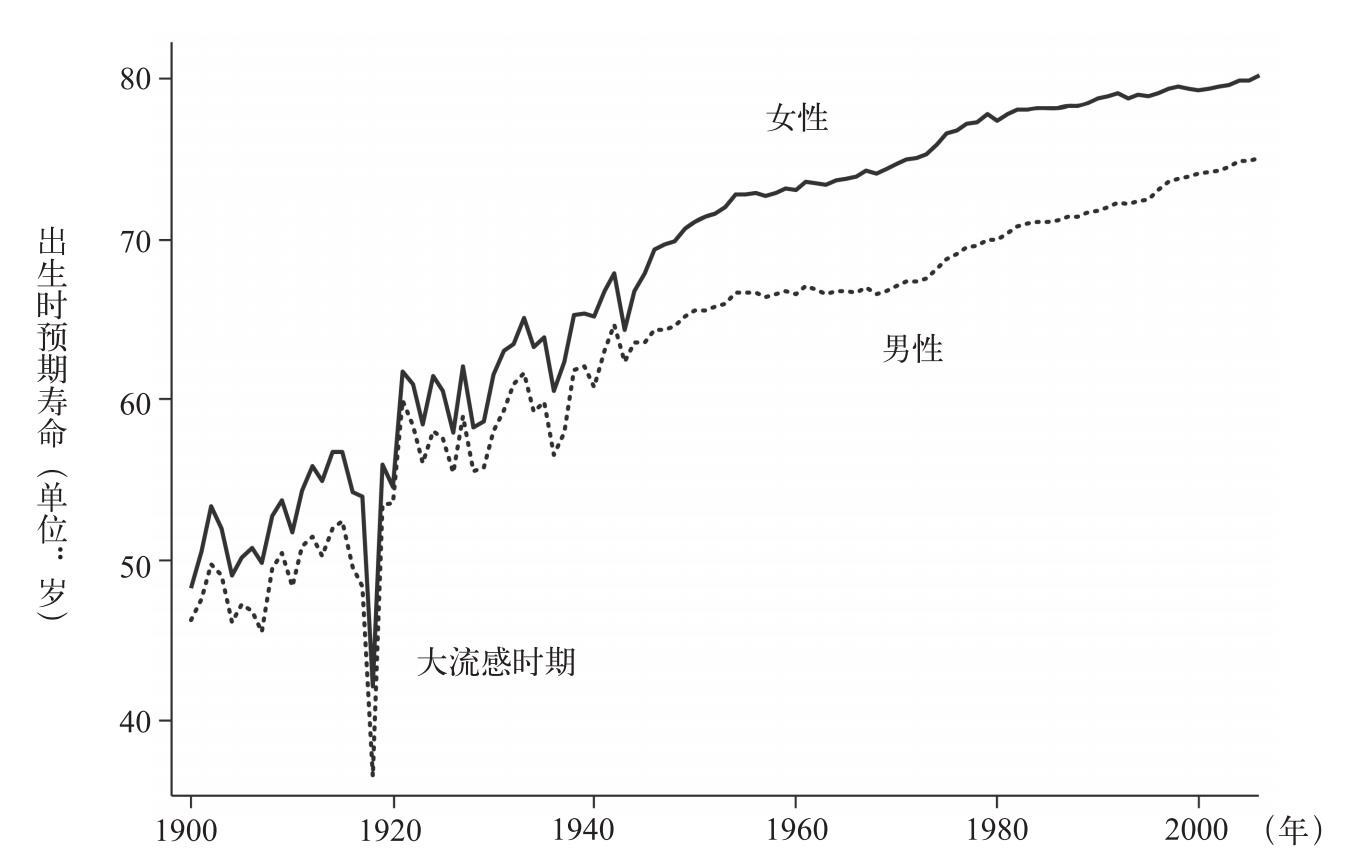

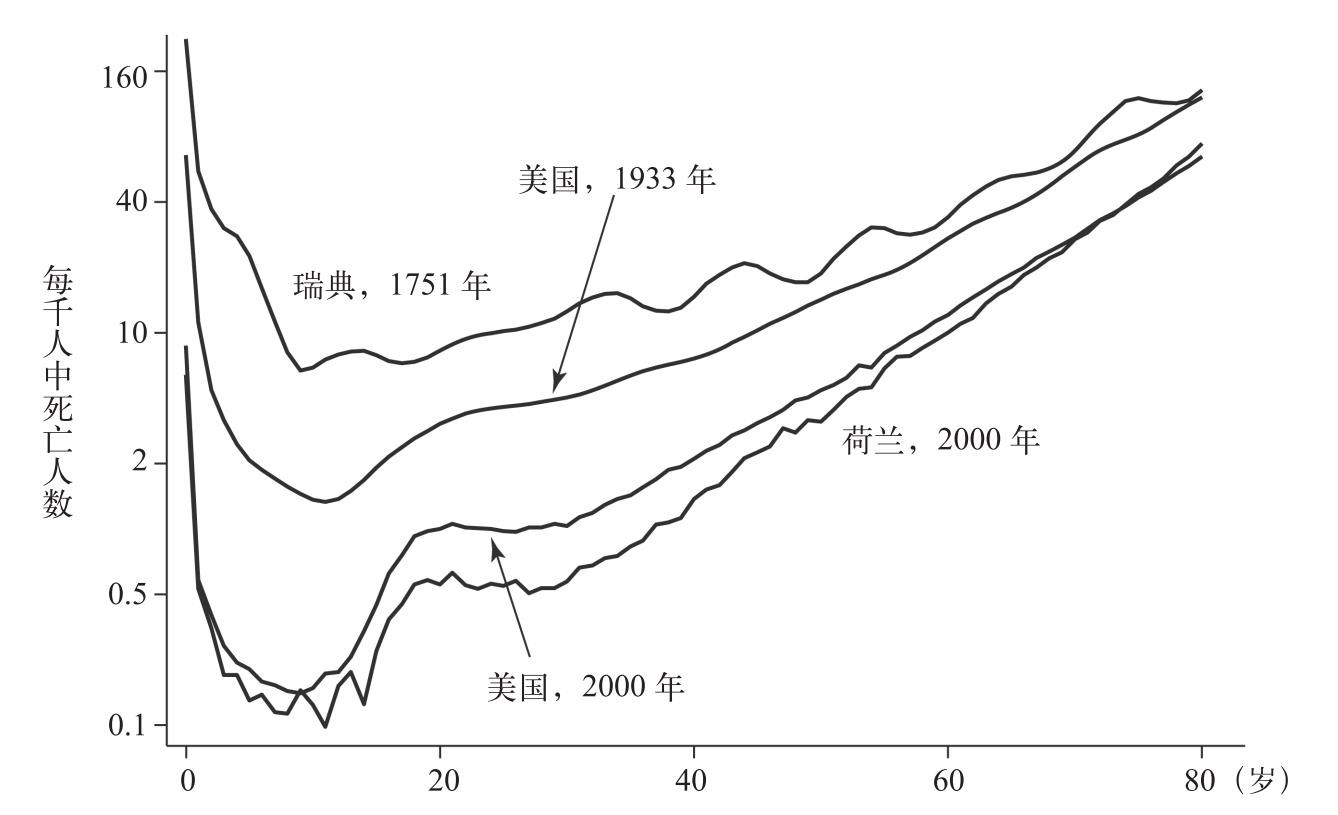

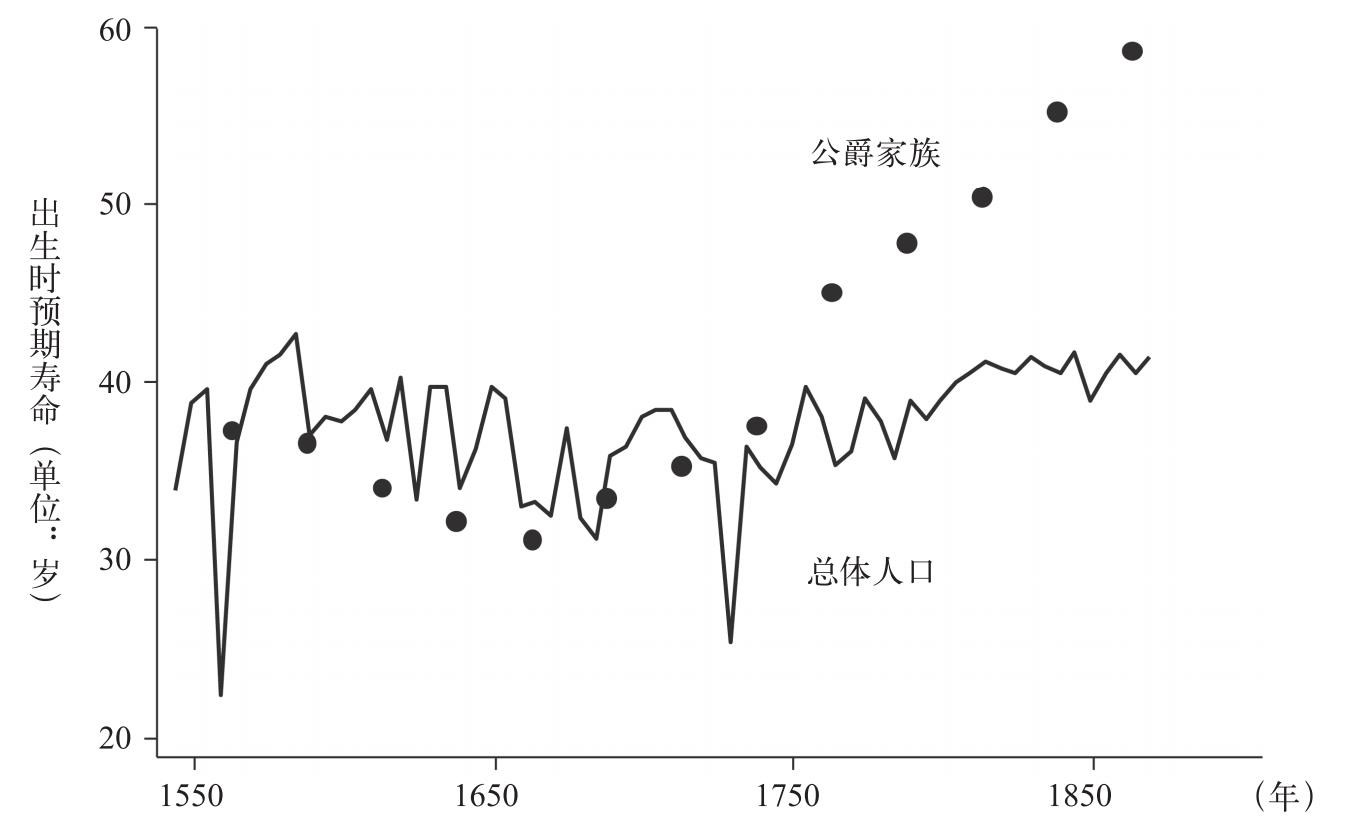

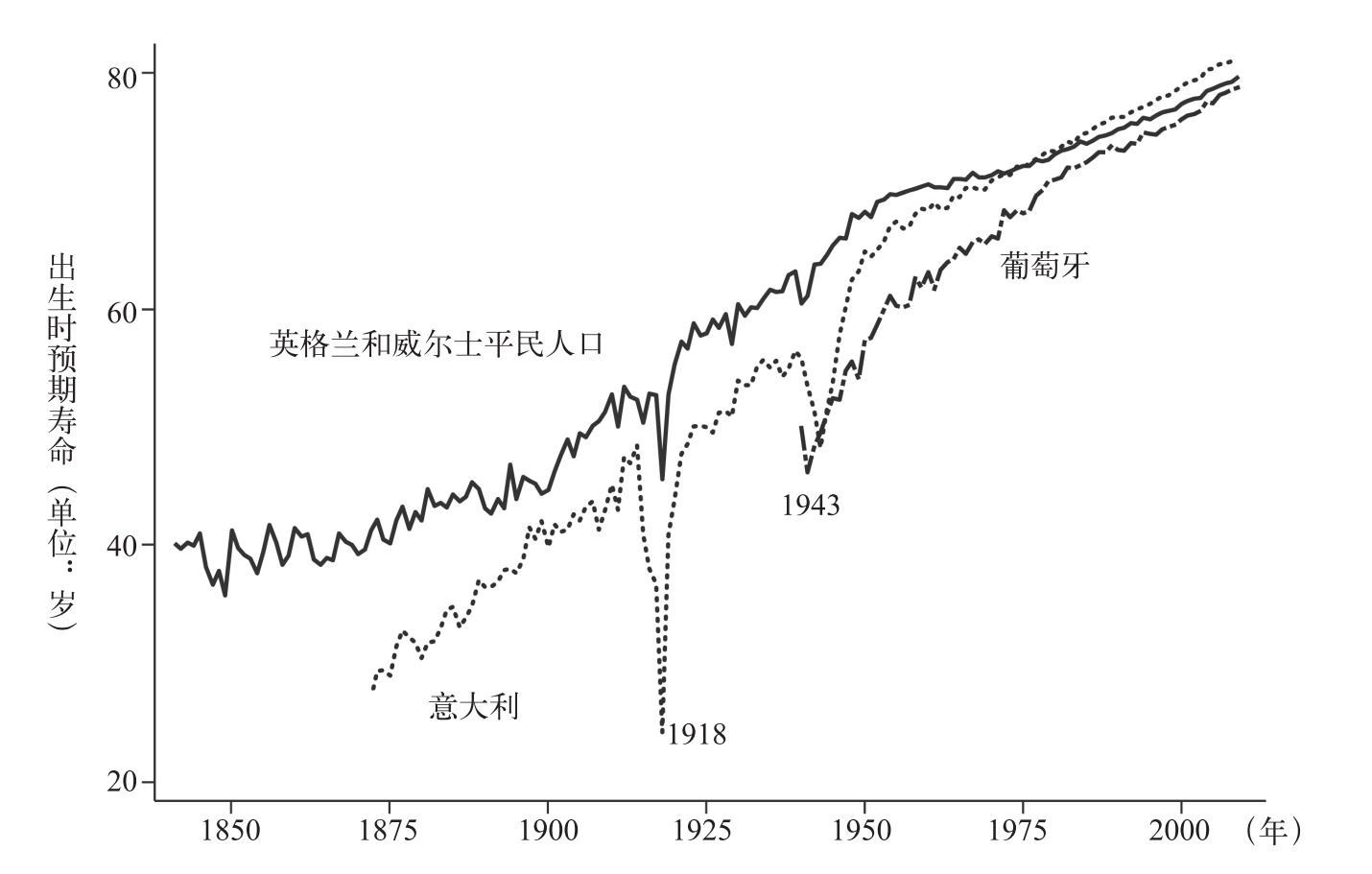

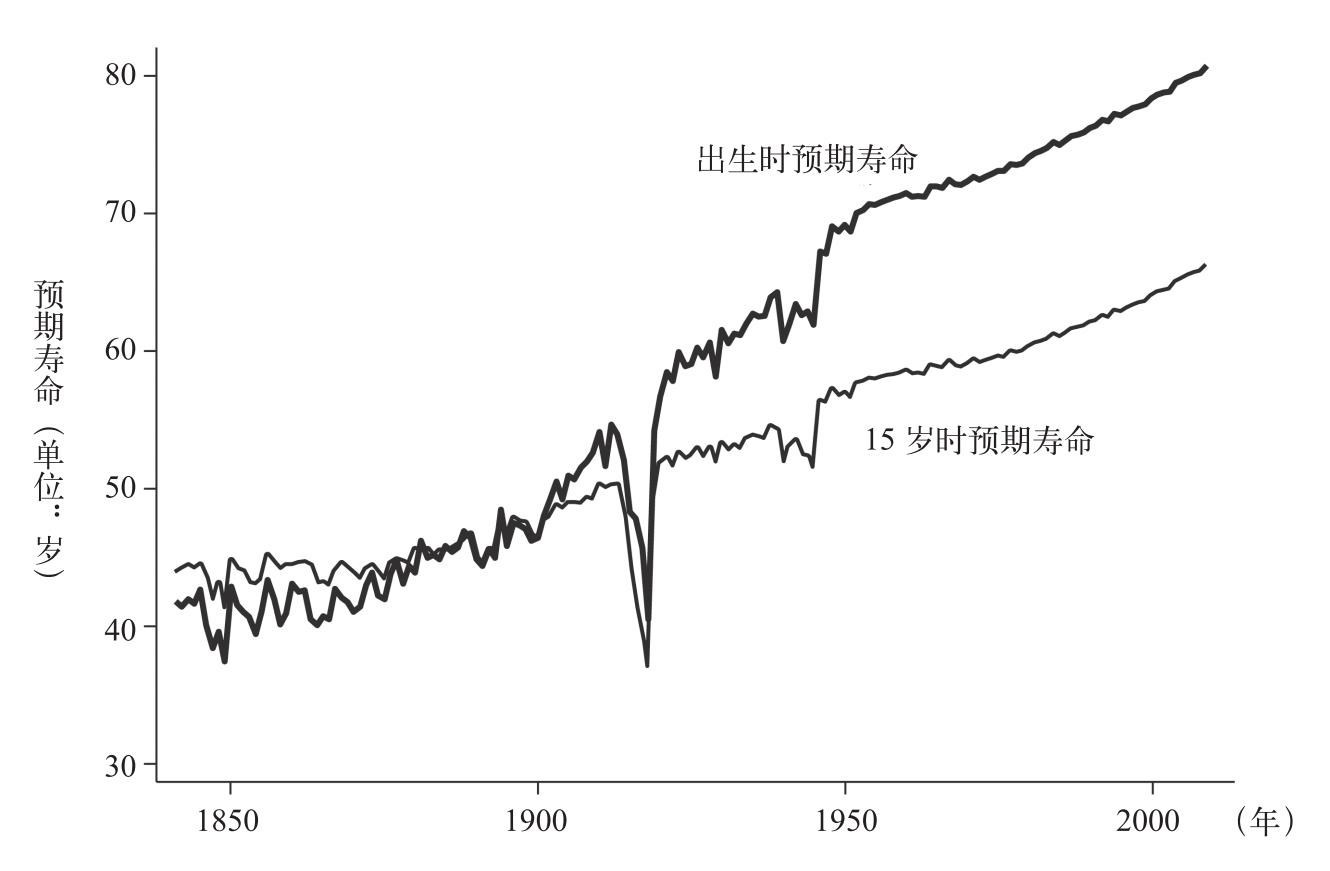

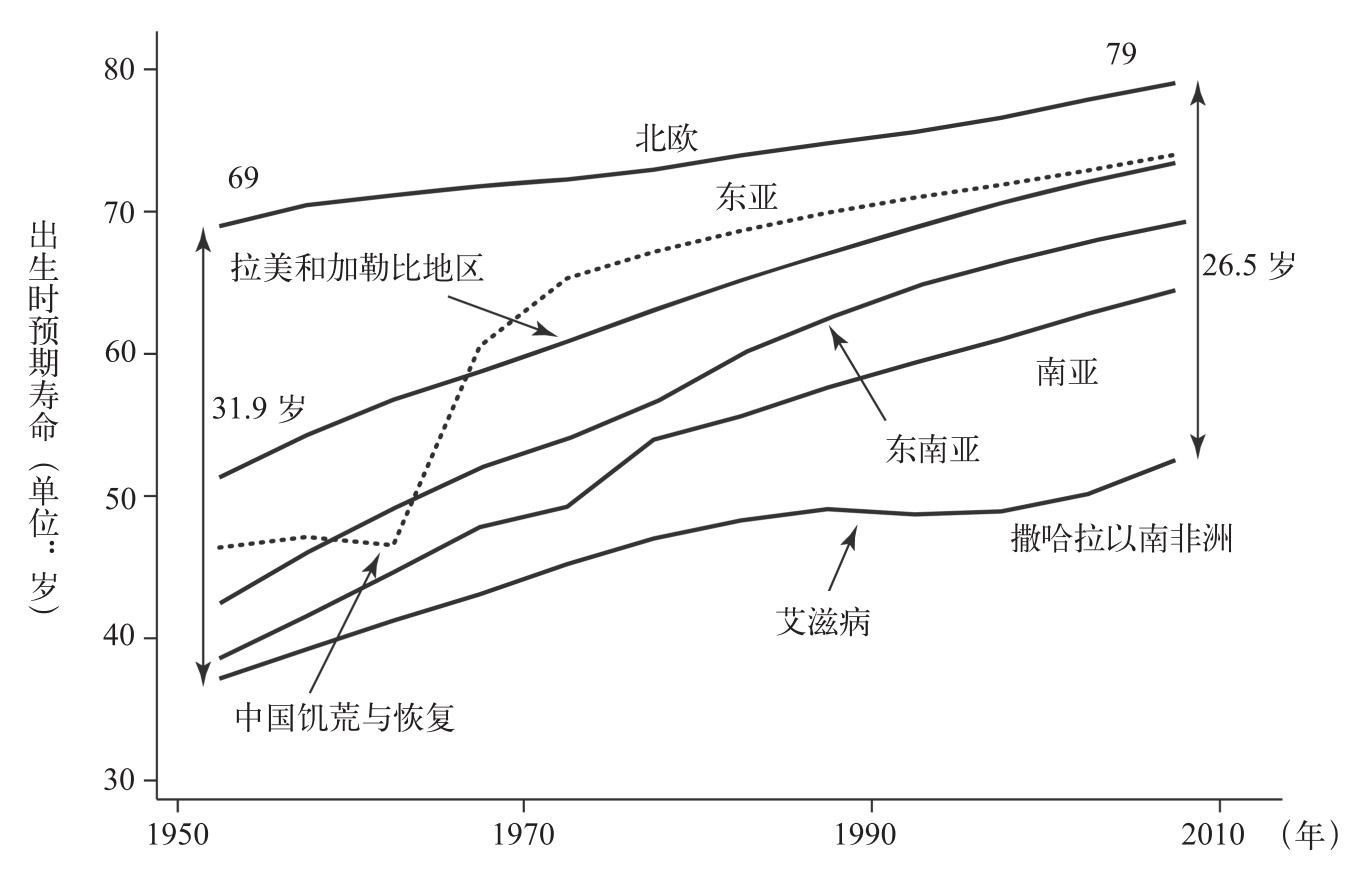

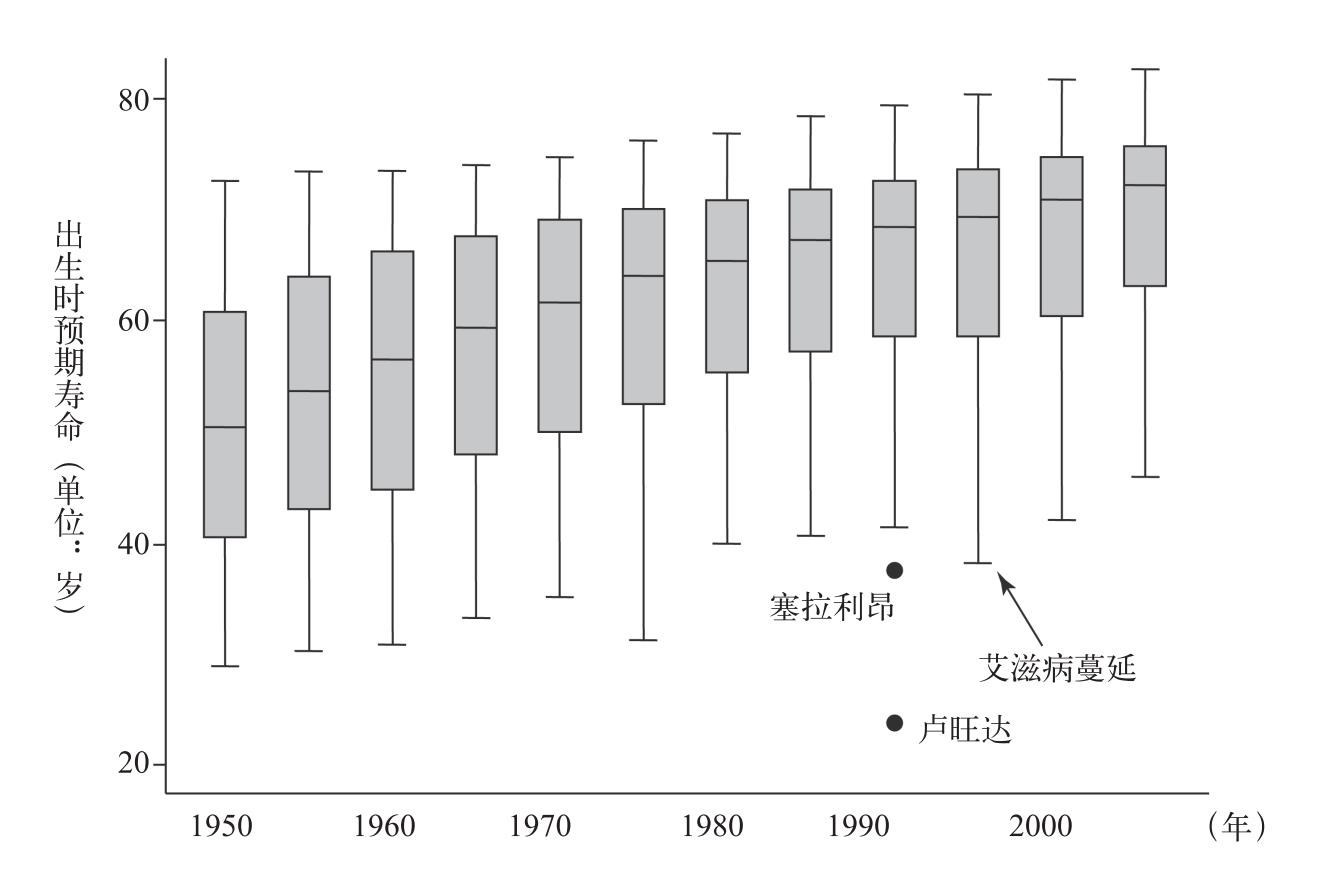

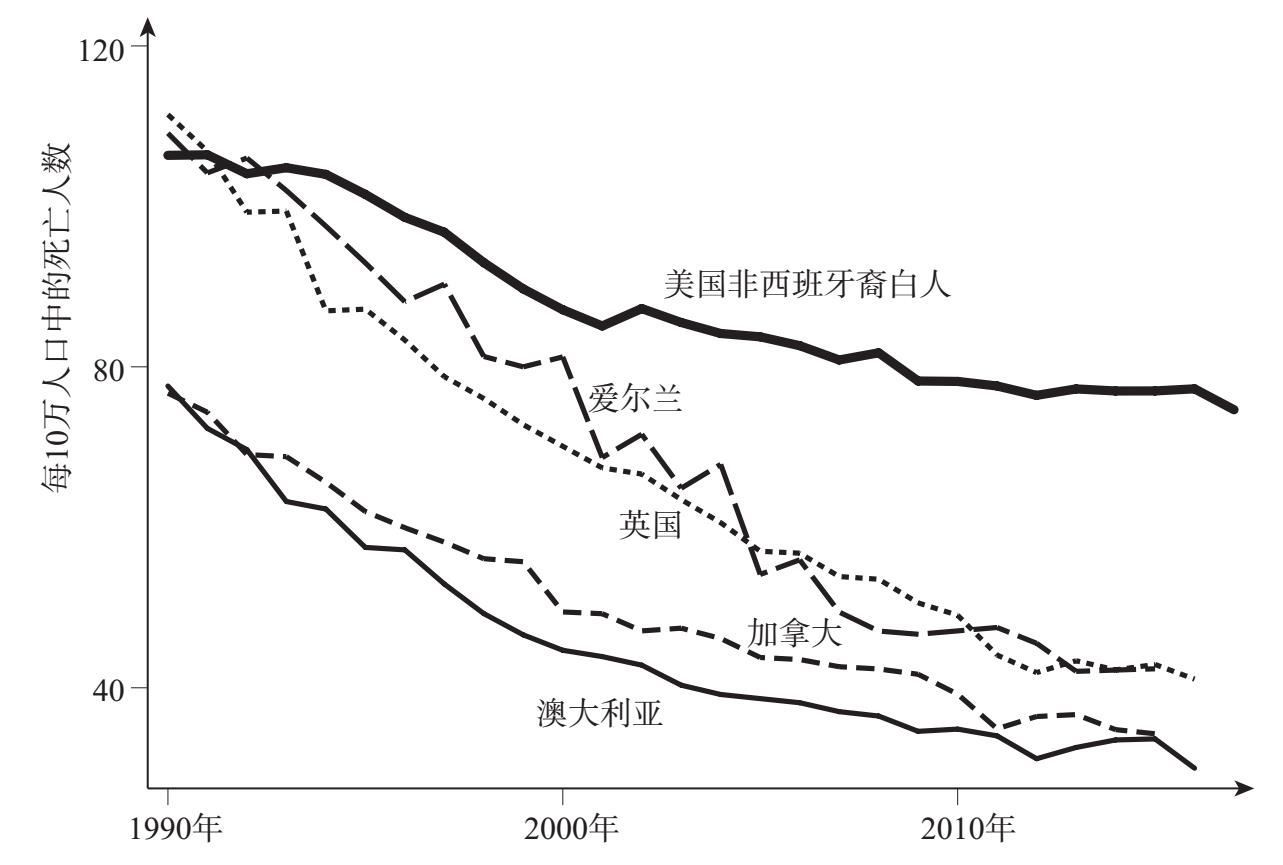

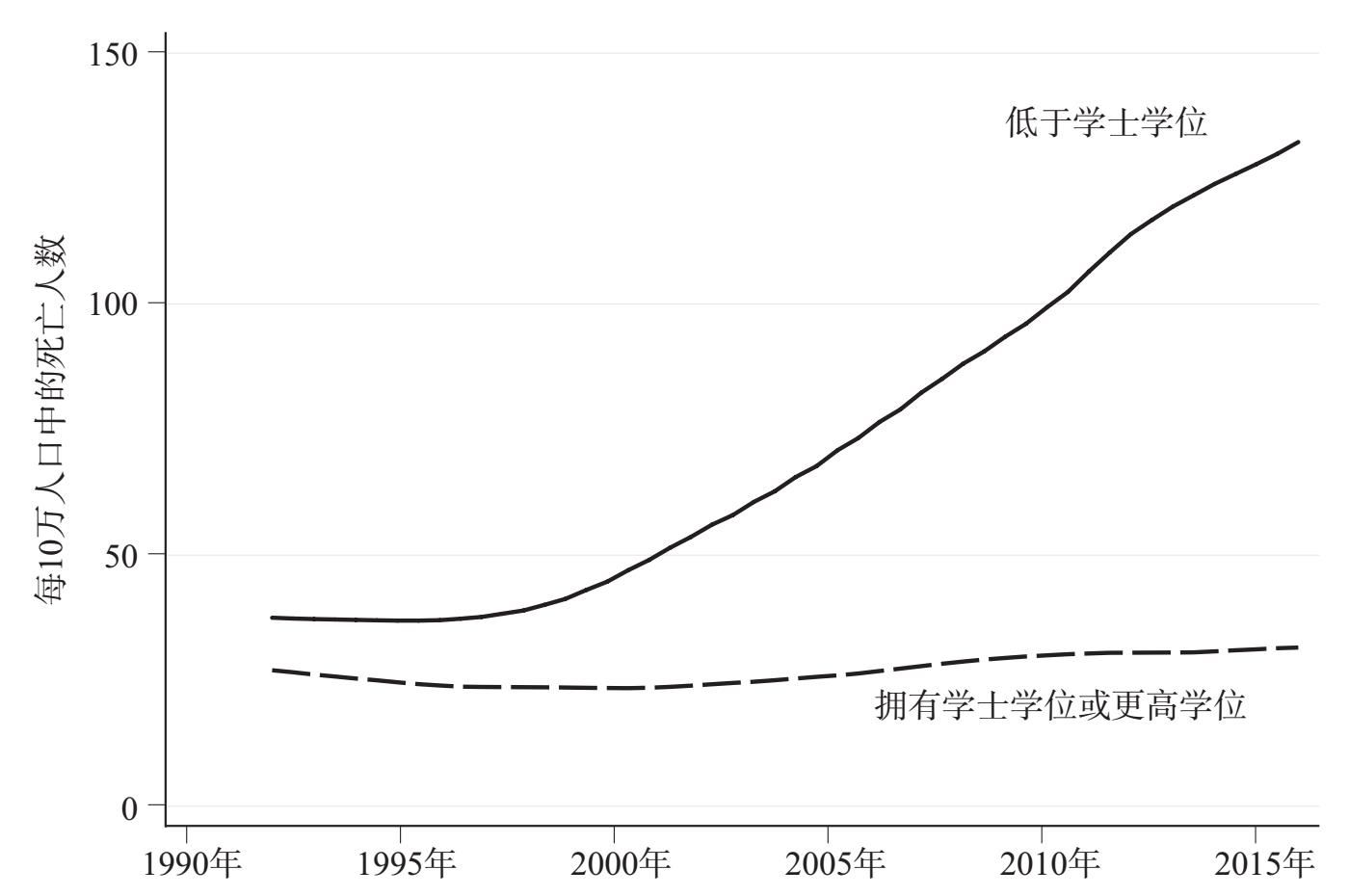

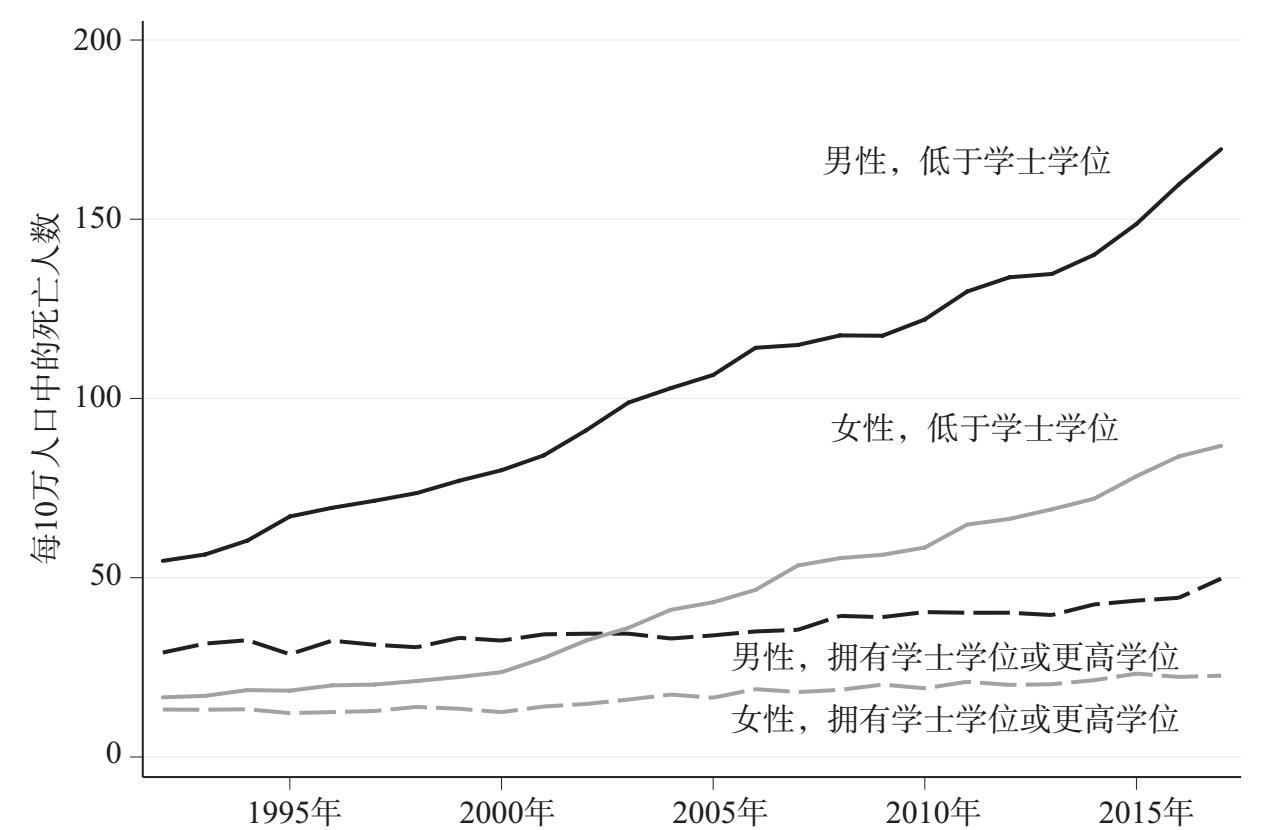

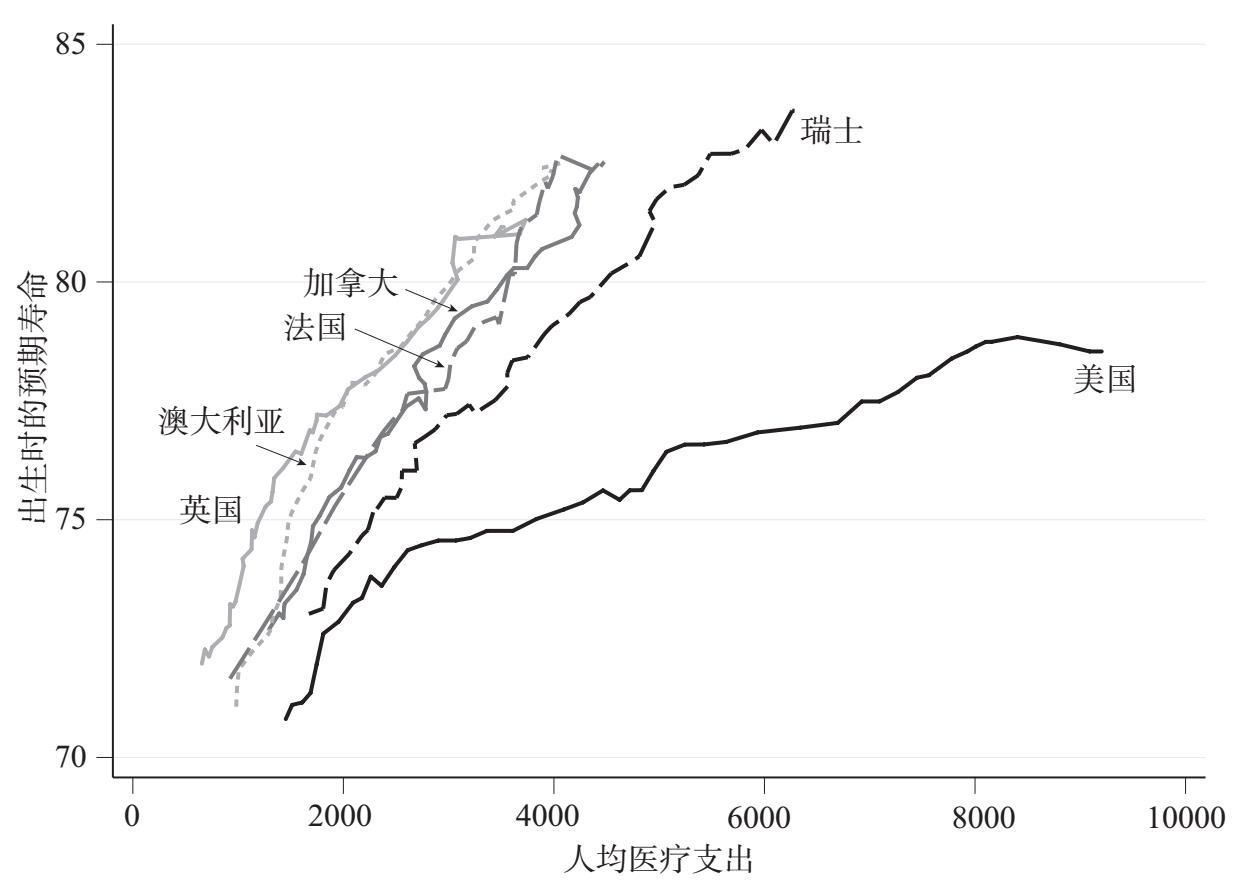

例如,考虑以下这些事实。在美国,男性的预期寿命是74.2岁;在中国,男性的预期寿命则是70.4岁;但在马拉维,它只有37.1岁。这让人感到震惊,并且迫切需要人们采取某些行动。也就是说,最后这个关于马拉维人的预期寿命的事实令人感到震惊,并亟须人们采取行动。人们经常认为这是一个不平等问题,有时候还把它称为“国际预期寿命差距”。然而,尽管这些事实非常令人不安,但我不认为在这个例子中,不平等是我们所要反对的对象。

马拉维人的预期寿命如此之低是非常糟糕的。但中国人和美国人的预期寿命要高得多,这一事实具有什么相关性呢?这种差异之所以是相关的,仅仅可能因为它表明人类不必这么早就死去。鉴于目前可资利用的技术,人类能够活得更久,并且在更为有利的条件下确实也活得更久。所以,马拉维男性的低预期寿命现象令人震惊的一个原因是,它是能够避免的。但把这种情况称为“国际预期寿命差距”意味着这三个国家的男性在预期寿命上的巨大差异 本身就具有根本的道德重要性,而它具有这种重要性对我而言则是不明确的。在我看来,重要的只是马拉维人的低预期寿命,而不是它与其他国家的人民在预期寿命上的差距。

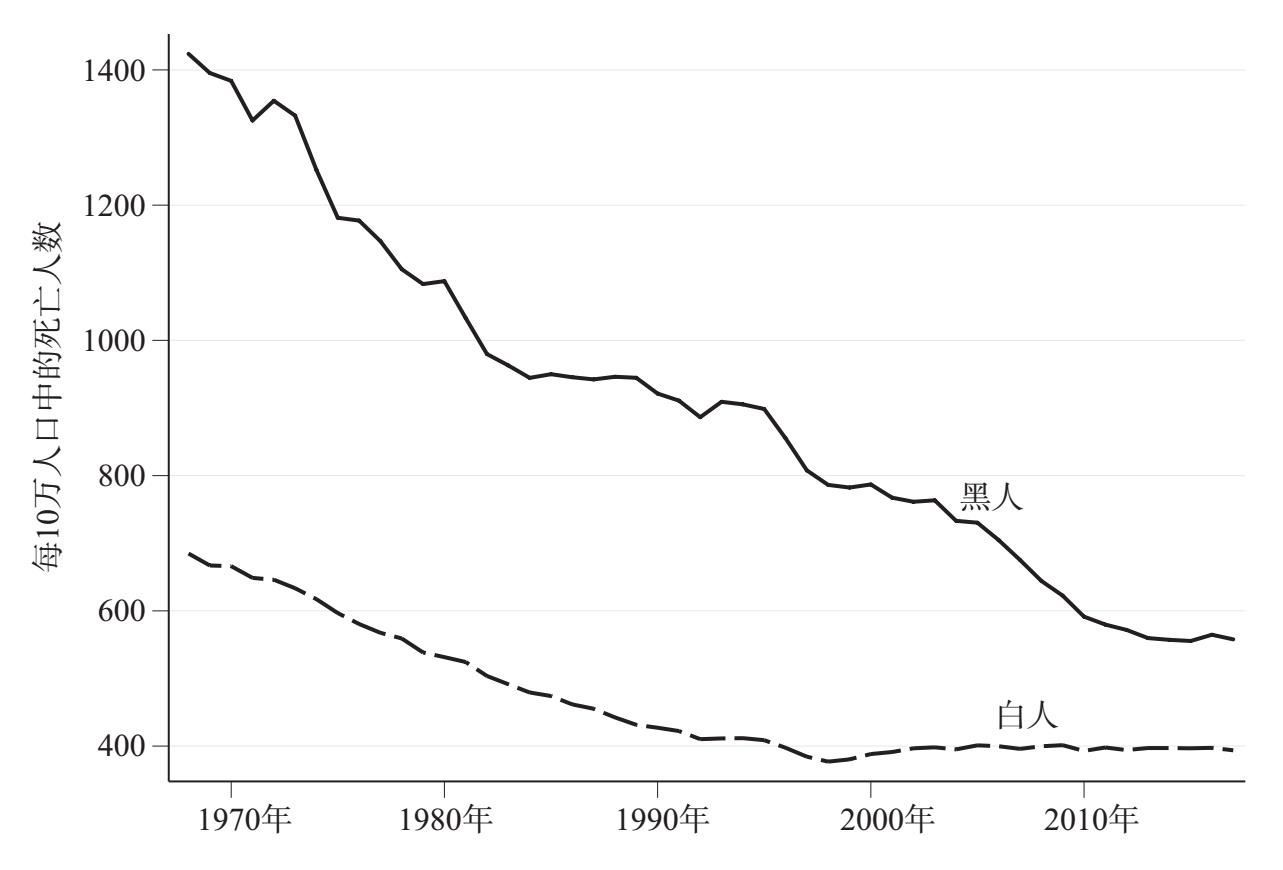

相比之下,让我们来考虑美国人的预期寿命在地区和种族上的差异。在美国预期寿命最长的前10%的县,77%的白人男性活到了70岁,而出生在这些县的黑人男性只有68%的人活到了这个年龄。在预期寿命最短的前10%的县,情况更糟糕。在这些县出生的白人男性,61%的人活到了70岁,而黑人男子只有45%。 [1] 根据疾病控制和预防中心2013年的报告,美国白人每10万人中有1.2例肺结核病,而黑人每10万人中有10.2例肺结核病。白人婴儿死亡率为5.8‰,黑人则为13.7‰。 [2] 这些特征可能部分是由贫困造成的,但它们只要是由以下这个事实导致的,那么它们也提出了平等的问题,特别是平等关切的问题:公共机构在履行提供医疗护理和其他公共卫生条件的义务时,比起黑人和其他地区的人,这些机构向白人和某些地区的人更充分地提供了这些好处。一种更普遍的种族歧视态度在解释这种医疗差别时起到了重要的作用,正如在我所提及的其他例子中,不平等的对待方式也可以通过特殊的偏袒形式来得到解释一样。但即便我们可以解释这些例子所共有的这种不平等的关切,它在道德上仍然应当遭到反对。

说国际预期寿命差异之所以应当遭到反对,不在于它所包含的不平等(或至少说,比起美国国内预期寿命的种族差异,这种不平等是基于不同的理由而遭到反对的),这并不是在说,这些国际差异不会引起正义的问题。比方说,如果马拉维人的低预期寿命是由贫困引起的,并且这种贫困是殖民国家掠夺自然资源造成的,那么这就是不正义的行为所导致的结果,而不仅仅是一种不幸的情况(例如干旱或海啸所造成的结果),即便其他国家有人道主义的理由来帮忙缓解这种不幸。但根本的反驳仍然不是不平等的问题。如果我的钱之所以比你的钱更少,是因为黑客盗窃了我的银行账户,这当然是糟糕的,但糟糕的理由却不是基于它所涉及的不平等。如果导致第三世界国家的人民形成低预期寿命的这种贫困,不仅是过去殖民活动的产物,而且也由当前不正义的国际贸易体制所造成,那么在解释这些体制为什么不正义时,平等的观念或许能够发挥某种作用。但这并不是关于预期寿命的事实本身所暗示的平等问题。我的观点是,关于美国人在预期寿命上的种族差距,这些事实提出了一个独特的平等问题,但国际预期寿命差异的例子似乎并没有涉及这个问题,它提出的是另一种严重的道德问题。

假设美国人的预期寿命因某种新疾病的出现而缩短了,从而减少了相关的不平等,但预期寿命的国际差异所引起的反对却不会因此而有所减少。然而,这一事实并不表明对国际预期寿命差异的反对不是基于它所涉及的不平等。因为假设美国白人男性的预期寿命出于同样的原因也缩短了,但美国健康状况的种族差距所引起的反对同样也不会因此而有所减少。这种差距之所以引起反对,并不在于不平等这一纯粹的事实,而在于造成不平等的那种因素——对平等关切的违背。

我在第一章中描述并捍卫了一种关于平等和不平等的关系性见解(relational view),上述的讨论也阐明了这种见解的一个总体观点。无论是在国际还是国内的例子中,它们引起反对的地方都不在于预期寿命不平等这一纯粹的事实。从根本上讲,考虑到现有的知识和技术,这两个例子之所以引起反对,是因为有些人的寿命比他们本来能够拥有的寿命要短得多。只有当不平等能够说明造成这些差异的制度或其他因素之所以会引起反对,不平等才是相关的。国际例子和国内例子的区别就在于,在国内的例子中,预期寿命的差异是由重要制度未能满足平等关切的要求造成的,而国际的例子则并非如此。 [3] 如果这种应该遭到反对的不平等减少了,那么对当前情况的一种 反对意见也将减轻,即便这会降低白人能够获得的医疗服务水平,并且也没有提高黑人的预期寿命。 [4] 这在总体上是否可被证成,则是一个更深入的问题。

本章的目的是更详细地考察平等关切这一要求,特别是理解它所涉及的平等观。如果一个机构对其公民的义务只要求它以某种方式对待这些公民(例如不去侵犯他们诺齐克式的权利),那么即使这项义务平等地归于所有公民,平等的观念也难以解释当这项义务只为一些人而没有为其他人履行时所涉及的错误。在这种情况下,这个机构对待某些人的方式是错误的,因为它侵犯了他们的权利;而且无论它是否侵犯了其他人的权利,它同样都是错误的。这些公民都享有“平等的权利”(也就是说,相同的 权利)。但是平等的观念并不能解释为什么侵犯这些权利是错误的。

一些人主张,平等的观念——或者至少我所说的“平等关切”的观念——是空洞的。因为那些看起来违反了这一要求的行为,它们的错误之处总是可以通过这种方式而被解释为它们侵犯了一些根本的、非比较性的权利。 [5] 但我认为在某些情况下,平等在解释不平等关切的错误之处时,确实会发挥更重要的作用。

考虑基础教育经费不平等的问题。美国每一个州的宪法都会要求该州为所有儿童提供基础教育。例如,新泽西州的宪法写道:“立法机关应规定:维护和支持一个全面有效的免费公立学校体系,用以指导该州所有5岁至18岁的儿童。” [6] 新泽西州最高法院认为,这一要求“必须被理解为包含了当代背景下所需要的教育机会,以便为儿童作为公民和劳动力市场的竞争对手做好准备”。 [7] 如果州政府没有为某些儿童提供这种程度的教育,那么这会违反一项具体的、非比较性的要求。因为新泽西州多年来一直都是如此,所以这导致了新泽西州的最高法院面临一系列的案件。 [8] 但如果州政府向所有儿童都提供了这种程度的教育,尽管有些儿童还有机会接受由父母或私立学校所提供的额外教育,这种情况并不会违反这项 非比较性的要求。然而,如果州政府本身只为一部分儿童提供某种高于最低限度的教育,而没有为所有儿童提供类似的教育,那么这将违反平等关切的要求。 [9] 这种比较性反驳的合理性看起来依赖于这个事实,即教育是一种竞争性的好处。如果一个州的一部分学生接受了更高程度的教育,那么这将使其他人“作为劳动力市场的竞争对手”而处于劣势。但我认为针对这种不平等对待的比较性反驳并不依赖于这种竞争因素。

为了理解这一点,我们不妨考虑另一个例子,即对防止错误定罪的程序保护。一个法律制度之所以是不正义的,一种可能的原因是它未能充分地提供这种保护。美国的法律制度在这种非比较性的意义上是不正义的,因为贫穷的被告人(尤其是黑人)缺乏足够的保护来避免被错误地定罪。他们往往缺乏充分的法律辩护,而且经常被迫接受他们本不应该接受的辩诉交易(plea bargains)。

任何一套程序保护都是不完美的,并且都有进一步改善的空间。但我假定有某种程度的(不完美的)保护,它使得一个为每个人都提供这种保护的法律体系不会受到这种非比较性的程序不正义的指责。但是,如果这种制度为一些公民提供了比其他公民更高程度的程序保护(例如,如果对某一社会阶层或某一宗教成员的刑事指控必须有更高标准的证据作为支持),那么在缺乏某些特殊证成的情况下,这在比较性的 意义上就是不正义的。即使这种法律制度不会侵犯非比较性的权利,但它也没有提供“法律面前的平等正义”。

这一分析同样适用于我前面提到的例子,即医疗、铺路或教育等公共服务的不平等供应。也许政府具有一种(非比较性的)义务为所有人提供这些服务,以便保障所有人在这些服务上都能达到某种最低水平。但不管政府是否具有这种义务,只要政府在缺乏特殊证成的情况下,向不同的群体提供了不平等的服务水平,那么这便违反了平等关切的(比较性)要求。在很多情况下,这些对待方式上的差异可由种族偏见和种族歧视的背景来加以解释,而这些偏见和歧视本身在道德上就是不正当的。但是,基于那些非比较性的或比较性的理由,不充分的或不平等的供应水平就会是错误的,并且那些理由独立于这种不正当的背景条件。因此,这些情况可能涉及三种类型的错误:一是没有充分提供某些福利的非比较性错误,二是不平等关切的比较性错误,三是种族歧视的错误。

这些不同的错误有时候会难以分解。让我们来考虑一下种族脸谱化(racial profiling)的情况。例如,在警察拦截和搜查汽车的实践活动中,他们需要依据司机的潜在犯罪证据来证成这些拦截和搜查的行为,但是他们针对黑人司机所需要的证据却少于针对白人司机所需要的证据。这显然违反了平等关切的比较性要求。但它同时也可能是一种非比较性的错误。如果政策要求警察需要获得某种程度的证据才能证明拦截白人司机是正当的,而且这种程度的证据为人们提供了某种最低限度的保护,使得人们免受这种拦截的干扰,并且这是每个人都有资格获得的保护。那么,允许警察依据较少的潜在犯罪证据去拦截黑人司机,这种做法就既是一种非比较性的错误,也是一种不平等对待的不正当形式。某种关于种族歧视的一般背景或许可以解释这些比较性的和非比较性的错误,但这些错误是某些更一般形式的错误,并且也独立于种族歧视这一特定的原因。

当政府为某些人投入比其他人更多的资源,以便提供某种特定的福利时,仅凭这一事实并不足以表明政府违反了平等关切的比较性要求。如果地质因素导致一些地区比另一些地区更难维护道路的通行,那么政府在这些地区的道路上投入更多的资金,这种做法并没有反映出政府在这些地区的居民和城里其他地区的居民之间存在着不平等的关切。同样,如果市政当局在特殊教育的班级比在非残疾学生的班级投入更多的资金,这也没有违反平等的关切,因为这并不表明有特殊需要的儿童的利益比其他儿童的利益受到更大的重视。

就我迄今所考虑的情况而言,例如公共卫生、铺路、教育和对错误定罪的保护等,我都假定了政府有特定的义务来提供这些福利,至少有义务使人们在这些方面达到一定的福利水平。而只要这些供应的成本不是特别高,那么这种假定看起来就是合理的。但即便一些机构没有义务去提供某种特定的好处,只要这些机构负有一般性的义务去为某个群体提供福利,那么平等关切的要求也能够适用于这些机构。有一些福利是政府可以选择是否要提供的,例如公共游泳池、溜冰场和高尔夫球场或许就属于这种福利。然而,一旦政府提供了这种福利,那么它就不能只让一部分公民可以合法地获得这种福利。而且我想说,如果政府提供这些设施的方式会导致只有某些社区的居民才有机会使用这些设施,那么它可能也会遭到反对。

不过,这并不意味着政府所做的一切工作都必须平等地使所有公民受益。我们可能需要某些政府设施,例如行政大楼或军事机构。这些设施通过服务于一般的公共目的,从而为所有人都提供了福利。但除此之外,它们还可以为其所在地的居民提供额外的福利,例如增加就业机会。这本身并不违反我所描述的平等关切的要求,因为相关的设施为一些人所带来的这些福利并不是建设它们的理由(这与我提到的诸如娱乐设施等其他情况恰好相反)。对建设这些设施的证成反而依据的是它们给所有人都带来的那些福利。军事设施和其他公共建筑必须建立在某个地方,所以不可避免地会给当地居民带来一些福利。一些公民获得了这些福利,这个事实本身并不违反平等的关切。但是,如果公共设施始终在某一个地区建造,并且缺乏任何其他的证成,那么这看起来就反映了政策更偏袒该地区公民的利益,而非其他公民的类似利益。因此,这项政策便违反了我正在讨论的平等关切的要求。

为什么福利的比较水平会以这种方式引起重视?如果相关的好处是竞争性的,那么我们可以理解平等的相关性,因为提供更高水平的好处会使一些人比其他人更占有优势。从这个意义来说,教育是一种竞争性的好处,但诸如铺路和照明之类的公共服务则不是。比起不健康的人而言,更健康的人确实具有一种竞争优势,并且在此基础之上,医疗服务的获取途径便可以作为机会平等的组成部分而获得证成。 [10] 但在我看来,这似乎不是对医疗服务的不平等供应的唯一反驳。问题在于,在涉及非竞争性好处的情况下,我们为什么应当反对不平等的供应呢?

事实上,平等对待 (treatment)的要求看起来容易遭到某种版本的向下拉平反驳。正如约瑟夫·拉兹(Joseph Raz)所说:“平等主义的原则常常导致浪费。” [11] 拉兹说,如果我们无法把某种好处平等地提供给每一个人,也许是因为我们没有足够多的好处可用来分配,那么平等主义的原则会要求我们不把它提供给任何一个人。

这一反驳的合理性来自拉兹对平等主义原则的特殊理解方式。拉兹把平等主义原则的典范形式理解为:“如果有些F拥有G,那么所有没拥有G的F就都有获得G的权利。” [12] 这个表述在几个重要的方面不同于我所理解的平等关切的要求。首先,拉兹所说的平等主义原则简单地适用于人们所拥有 的好处,而不管这些好处是怎么产生的。相比之下,我所捍卫的平等关切的要求只适用于单个能动者对好处的供应 。其次,正如我所说的,平等关切并不总是要求能动者向个人提供同等数量的好处。只有在以下这种情况,某些福利的不平等供应才会违反平等的关切:如果所有受影响的人的利益都获得恰当的重视,那么这种不平等的供应将无法得到证成。换言之,在以下这些情况,不平等就不一定与平等的关切不相容:我们没有足够多的好处来平等地让每个人受益;或者,为一些人提供与其他人同等水平的福利,这种做法在其他方面是无法实现的或困难重重的,甚至(像我所说的那样)会带来特别高的代价。虽然在一些例子中,拉兹关于“浪费的指责”看起来具有初步的合理性。但在我看来,平等关切的要求所具有的这种灵活性能够很好地处理这些例子。

通过考虑另一种不同的反驳,我们可以更清楚地说明这种情况。当某种不平等得到“好的理由”的支持时,这种不平等的对待便与平等关切的要求相容。这一事实似乎表明,我所捍卫的平等关切只是一种有限度的 (pro tanto)要求,并且在我描述的那些情况下,这种要求被压倒(overridden)了。就某些好处而言,例如对错误定罪的保护,这看起来特别令人不安。作为回应,我需要多谈一谈在应用平等关切的要求时所涉及的利益权衡问题。

在我讨论的那些情况下,道德所要求的那种关切具有两方面内容:一个是非比较性的,另一个是比较性的。一项政策可能缺乏对某些人的关切,而这种关切的缺失之所以是不正当的,可能基于以下两种理由:第一,与其他价值相比,证成这项政策的方式没有充分地 重视这些人的利益;第二,这些人的利益比其他人的类似利益受到更少的 重视。我们可以用对错误定罪的程序保护为例来说明这两种反驳。一个法律制度可能会因为它没有为被告人提供道德所要求的那种保护而遭到反对。也就是说,比起提供这些保护所需要的成本,它没有充分重视被告人免受错误定罪的利益。不过正如我所说的,即便一个法律制度对所有人都提供了充分的保护,但只要它对一些人提供更高程度的保护,并且这表明它更重视保护这些人的利益,那么它也会遭到反对。

因此,一些考虑因素便可以通过上述这两种途径来为某些对待方式提供“好的理由”,否则这些对待方式就会遭到反对。这些考虑因素有可能提供足够好的理由来支持为一些人提供某种低于最低水平的好处,因为这些理由比那些支持提供最低水平的好处的理由更重要。当然,哪些考虑因素才算是支持这种做法的好理由,这显然会因相关好处的重要性而有所不同。某些考虑因素会比人们从一种适当水平的道路翻新中所获得的利益更重要,但要比人们从避免错误定罪的保护中所获得的利益更重要则无疑会困难得多。这里的要点仅仅是,如果我们具有这种好的理由,那么即便我们没有以通常要求的最低水平来提供某种好处,这也不意味着我们没有充分重视人们从拥有这种好处中所获得的利益。

另一个问题是,一些考虑因素如何能够成为好的理由以便支持向一些人提供比其他人更多的好处(当两者都高于最低水平时),以及这需要满足哪些要求。虽然某项政策的实施导致了某种好处的不平等供应,但支持这项政策的理由却可能与这种好处给受其影响的人带来的福利无关。例如,一个地区可能需要更高质量的道路,以便为该地区工业厂房服务的卡车能够使用这些道路。一些居民也可能因为附近的科研机构需要架线而获得了更好的宽带通讯。当应用这些理由去提供更好的服务时,这种做法并不会违反平等关切的要求,因为对这种做法的证成没有涉及某些人的利益比其他人的类似利益受到更大的重视。

这里的要点在于,当某些考虑因素以这种方式来证成对好处的不平等供应时,它们的证成方式并不包含压倒平等关切本身的要求。恰恰相反,这些考虑因素与个人利益之间的权衡方式表明,即使福利的供应不尽相同,这些个人利益也都得到了平等的考虑。

把权衡互相竞争的考虑因素纳入平等关切本身的范围之内,这似乎走得太远了。 [13] 例如,假设一项亟须的军事拨款法案包含了这项规定:它要求把它将购入的所有设施都放置在该国的某一个地区。这项规定有利于该地区居民的利益,但它缺乏任何证成,所以这项法案看起来违反了平等关切的要求。但受益地区的立法者坚持执行这一规定,否则他们将阻碍法案的通过。再假设,考虑到全体公民的利益,这项法案的通过(而非不通过)经综合权衡之后会获得证成,那么基于我所提议的推理方式,这项法案的通过似乎最终仍然符合平等关切的要求。这个明显的悖论可以通过这个区分来加以解释,即区分法案本身是否符合平等关切的要求,以及在特定的条件下,该法案的通过 是否符合这一要求。我认为第一个问题的答案是“否”,而第二个问题的答案是“是”。

这个例子也提供了一个很好的时机来防止误解,因为我给这个要求所起的名称可能在某个方面会误导别人。“平等的关切 ”可能暗示,它要求某些能动者具有某种(关切的)态度。但这是不正确的。一个行动或一项政策是否符合平等关切的要求,取决于支持它的理由:当以正确的方式来考虑所有受影响人员的利益时,它是否可被证成。而在我们刚才所考虑的情况之中,无论我们是将这个要求应用于一项政策,还是应用于在某些情况下制定这项政策的决定,这一点都同样为真。这个要求关注的是支持这一决定的理由,而不是决策者的态度。

确定一项政策是否与平等关切的要求相容,这涉及权衡人们拥有相关好处所带来的利益和其他相互竞争的考虑因素。而这一事实似乎有可能使这一要求沦为一项非比较性的要求,即每个人的利益——如他的诺齐克式权利——应受到应有的(due)重视。但情况并非如此。正如我所解释的,平等关切的要求依然保留了它的比较性特征。因为在某些情况下,一些人的利益应当受到某些能动者的适当 重视,这不仅要求这些利益应当受到充分的重视,而且还要求这些利益应当受到与(某些)其他人的利益相同的 重视。

这就提出了这项平等关切的要求何时适用的问题。我说过,它适用于有义务为某些人提供福利的能动者。但是什么样的能动者负有这种义务呢,以及他们对谁负有这种义务呢?我对这个问题缺乏一般性的答案。幸运的是,对于我当前的有限目的而言,我不认为这样的答案是必需的。我在这本书的目的是确定对不平等的各种反驳,以及确定这些反驳所依据的平等观(如果有的话)。本章的目的是审视这样一个具体的反驳,即反驳因违反平等关切的要求而引起的不平等。因此,就当前的目的而言,提供理由使人们相信存在着这种义务,这就足够了,而这种义务确实也解释了我们对于不平等持有一类独特的反驳。

在我看来,我所列举的这些例子使得以下这两点看起来非常合理:第一,地方政府和各国政府对其公民负有这种义务;第二,平等关切的要求由这种义务而产生。让我再举一个例子:如果在当下,德国西部的学校比东部的学校拥有更多的经费,那么这至少会引起基于不平等关切的初步反驳。但是,当民主德国和联邦德国是两个独立国家的时候,这种反驳就会变得不合理。

通过概述政府为什么应当遵守这项要求,我们可以对上述这个诉诸案例的论证提供一些支持。如果政府所行使的权力——制定和执行法律以及要求公民纳税的权力——依赖于他们为公民所提供的福利,那么这些福利就必须提供给所有 公民(所有被要求守法和纳税的人)。否则其他人就没有理由接受政府权力的这种证成方式。此外,在证成政府的政策时,为什么有些公民应该接受其他人的利益比他们的利益更重要呢?尤其是他们还被要求应当通过纳税和遵守其他法律来一起支持这些政策。

如果我已经表明了这一点是合理的,即政府对其公民应当遵守平等关切的要求,那么这就足以确立我在本章中的主要观点。不过,我怀疑这种义务并不局限于政府,父母对其子女也负有这种平等关切的义务。但我并不认为这种平等关切的要求能够普遍地适用到个体身上,即便个体有义务去帮助那些比自己更不幸的人。如果我捐出一大笔资金来帮助某个国家的穷人,那么我可能会受到这种优先主义的反驳:我本来应当帮助其他地区的人,因为他们更需要得到帮助。但我认为,我不会因为我只向一些人提供了援助,而没有向其他有同等需求的人也提供援助,从而遭到一种基于不平等关切的指责。

私人机构是否以及什么时候可能负有这种义务,这是一个有趣的问题。举例来说,即便某个慈善机构的设立只是为了帮助某些大学,它也不会因为它没有对其他大学的需求给予同等的重视而遭到反对。同样,即使某个基金会的成立只是为了研究和治疗某一种疾病,它也不会因为它没有关注那些患有其他疾病的人而遭到反对。但是,如果它已经征集捐款并在此基础之上寻求免税的地位,同时它又只为某一地区的居民提供帮助,而忽视其他地区那些患有相同疾病的人,那么它可能会遭到反对。然而,这一反驳似乎与适用于政府的平等关切要求有所不同,因为它看起来是基于捐助者的要求,而不是基于对受益人所负有的义务。 [14] 一个更好的例子可能是工会,因为正是工会的成员建立并支持着工会。我们似乎可以合理地说:第一,工会必须遵守这一要求,即它的决策和政策应当可被证成地把所有成员的利益都纳入考虑之中,并平等地重视这些利益;第二,这项平等关切的要求是工会对其成员所负有的义务,并且在这种情况下,这些成员既是受益人,也是贡献者。

每当平等关切这一义务所适用的对象要求他们的利益得到平等的考虑时,这个不偏不倚的要求通常会伴随着对偏袒 (partiality)的允许。由于某些人并非平等关切的适用对象,所以偏袒会使得这些人的利益比其他人的类似利益得到更多的关注。这便引出了这个问题:这种偏袒是否与我在第一章中所说的“基本的道德平等”这一观念相容?在此,基本的道德平等指的是每个人在道德上都很重要。我相信这些观念事实上是相容的。尽管每个人都具有道德价值,但没有任何一种普遍的道德要求会规定我们作为个体在做出每一个决定时,都要平等地重视每个人的利益。这种规定会带来难以置信的约束,它甚至不可能实现。

声称各国政府对于境外人员的利益也负有这种关切的义务可能会更合理。而另一个更强硬的主张则是,我们作为个体确实负有这种义务,并且对政府的一种证成形式就在于政府为我们提供了一种履行这一义务的方式——这种方式不仅比个体的行动更有效,而且不同于我已经提过的那种针对个体的普遍义务,这种方式不会具有侵扰性。

即便对于某些好处的供应,例如提供健康所需的条件和体面生活所需的经济商品,政府负有上述这种平等关切的义务,但对于另外一些好处的供应,政府还会对其公民负有其他特殊的平等关切的义务。这些另外的好处包括需要由当地提供并受当地决策所支配的好处,例如铺路和教育,而且通常还包括政府有责任通过民主程序来提供的那些更进一步的好处。

如果各国政府负有一种更广泛的义务向境外人员提供某些好处,那么这一特定的义务所适用的对象便能够提出平等关切的要求。但各国政府是否负有这种义务,将取决于这种义务的缺失会带来道德上难以承受的后果这一事实是否构成了对这种义务的证成。如果这一事实确实构成了对这种义务的证成,那么这个主张将在一定程度上依赖于另一个相关的主张,即这种义务是防止这些后果的有效途径。而这个相关的主张又将取决于外来者能够有效地提供哪些好处。

这使我回想起我一开始对国际预期寿命差距和国内预期寿命差距所做的对比。我们可以论证,预期寿命的国际差异以不同的方式提出了不平等对待的问题。或许造成这些差异的原因,并不是任何现有的单一机构没有平等地重视不同人群对医疗服务的需求和对其他健康条件的需求。但即便如此,我们也可以说,我们需要建立某个有义务为所有人提供这些好处的机构。

通过下述这两个步骤的论证,我们可以得出一个关于应被反对的不平等的结论。第一步是这个(非比较性的)主张:为了让许多人的利益得到充分的重视,这个负有普遍义务的机构是必需的(并且这是确保这些利益得到满足的有效途径)。第二步则主张,目前存在的这种国际差距违反了平等对待的要求,而这个机构应当遵守这个要求。但是,即便这个论证是正确的,我认为情况依然如此:在目前的条件下,我们对国际预期寿命差距的反对,针对的并不是它所涉及的不平等。

[1] Mark R. Cullen, Clint Cummins, and Victor R. Fuchs, “Geographic and Racial Variation in Premature Mortality in the U.S.: Analyzing the Disparities.”引用的数字来自1999—2001年的死亡率。

[2] CDC, Health Disparities and Inequalities Report-United States, 2013.

[3] 平等关切的要求可被理解为意指许多不同的事物。例如,罗纳德·德沃金(Ronald Dworkin)就把它理解为这种要求,即政府的法律和政策必须以平等对待每个公民的方式来获得证成。(参见Sovereign Virtue, 6。)我会接受这一要求,因为它提供了一个框架,并且在此框架之内,我要讨论的那些对不平等的反驳全都可以被理解。但我将用“平等的关切”这一术语来确定违反这项规定的一种具体的方式,即没有平等地履行某项义务,从而导致某些利益的不平等供应。并非所有我要讨论的对不平等的反驳都依赖于这种义务。总体而言,那种被德沃金视为起点的平等关切的观念,会通过以下这两种方式来反对不平等的结果:当我们关注政府负有义务去提供利益时(正如本章所谈论的),它以一种方式提出了反驳;而当我们关注证成一个经济合作体制时(正如第九章所讨论的),它则以另一种不同的方式提出了反驳。

[4] 我感谢詹姆斯·布兰特(James Brandt)在讨论中强调了这一点。

[5] 参见Peter Westen, “The Empty Idea of Equality”。尽管韦斯顿(Westen)的文章标题提到了“平等”,但作为宪法律师,他在写作此文时主要关注的是“平等对待”这个特殊的观念,也就是我所说的“平等关切”。对于比较性的错误和非比较性的错误这个问题的更一般性的讨论,参见Joel Feinberg, “Non-Comparative Justice”。

[6] New Jersey Constitution, Article VIII, Section IV.

[7] Robinson v. Cahill 62 N.J. at 515.

[8] 关于新泽西州的这个争论,对此的概述可参见“School Funding Cases in New Jersey,” <http://schoolfundinginfo/2015/01/school-funding-cases-in-new-jersey>。关于堪萨斯州的类似争论,参见“School Finding Cases in Kansas,” <http:// schoolfunding.info/2015/01/school-funding-cases-in-kansas-2>。

[9] 一个允许更富裕的学区提供更高教育水平的教育经费制度,是否违反了平等关切的要求,这将取决于以下这个问题:这个经费制度作为一个整体是否被视为州政府的一个政策,并且州政府通过这个政策来履行提供教育的义务;或者与此相反,提供更好教育的市政当局是否被视为独立的能动者,例如被视为家长的私人团体。

[10] 正如诺曼·丹尼尔斯(Norman Daniels)对此所提出的论证。参见他的Just Health Care 。

[11] The Morality of Freedom , 227.

[12] Raz, Morality of Freedom , 225.

[13] 我感谢杰德·卢因森(Jed Lewinsohn)提出这个可能的反驳。

[14] 我感谢安德鲁·戈尔德(Andrew Gold)指出了这一点。

种姓制度以及带有种族歧视或性别歧视的社会都是应被反对的不平等的典型例子。我们可能有若干理由来反对这类社会。在这一章中,我关注的是这种反驳:它建立在这类社会所包含的地位不平等的基础之上。我的目的是更详细地考察这一反驳,并考虑我们如何以及在什么条件下,能以类似的理由来反对经济不平等。我也将考虑,一个彻底任人唯才的(meritocratic)社会是否会受到这类反驳。

在有种姓和等级差别的社会中,以及在带有种族歧视的社会里,有些人会仅仅因为他们的出生背景就无法获得有价值的就业形式。他们还经常被剥夺基本的政治权利,例如选举权和参政权,而且正如我在第二章中所说的,他们往往也无法获得某些重要的公共服务——这些公共服务本应提供给所有人。此外,当我所说的“团体性的好处” (associational goods)涉及其他群体的成员时,他们还会被视为没资格得到这些好处。例如,其他群体的人会认为他们不太适合成为同事、潜在的朋友、可能的婚姻伴侣,甚至邻居。

当人们以这些方式遭受歧视时,这意味着他们被剥夺了重要的机会,并且这种做法缺乏任何好的理由作为依据。即便这是由纯粹的任意行为造成的,或者在公共服务的例子中,这是由政府官员对政治盟友的偏袒造成的,它也可能是错误的。但在我所关注的那种歧视的意义上,那些遭受歧视的人之所以被剥夺了这些好处,是基于这种普遍流行的观点:关于他们的某些事实——例如他们的种族、性别或宗教——使得他们比其他人更没资格获得这些好处。按照我对歧视的理解,人们受到这种普遍流行的低人一等的观点的影响,即认为他们对于重要的好处和机会只具有较少的资格以及他们不太适合参与有价值的人际关系,这个事实是歧视的一个鲜明的特征。

歧视的错误之处依赖于这个事实:它依据的那些诸如种族和性别之类的特征并不能证成它所包含的态度和差别对待。也许正是因为意识到了这一点,所以歧视者往往会诉诸某些经验概括,它们看起来提供了更好的证成,比如那些受到歧视的群体成员是不可靠的或太懒惰了,或者他们不具备那些将他们排除在外的职务所需要的能力。然而,这些概括通常都是错误的。但是,即使它们是正确的,它们也不能证成歧视所包含的那种对待方式。以不可靠为由拒绝信任某人或拒绝让他承担责任,这需要证据来表明他这个人确实不可靠;而以缺乏相关能力为由拒绝给某人提供职位,则需要证据来表明他确实缺乏能力。关于某个人所属群体的统计事实并非总是具有相关的证成力量。 [1]

如果那些受到歧视的群体成员开始把歧视性的对待方式和歧视所表达出来的态度视为具有正当的理由,那么这种歧视就会变得更加严重。这将对他们的“自尊”(self-respect)或“自重”(self-esteem)造成某种打击。这里的“自尊”或“自重”是在罗尔斯所说的这个意义上:“一个人对自己所持有的价值的感受,他的这种坚定的信念——他的善观念(他的人生计划)是值得执行的”和“在自己的力量范围之内,对实现自身目的的能力所具有的信心”。 [2]

但对于我正在考虑的这个反驳而言,某种低人一等的感受或丧失自尊的感受并不是必不可少的。只要一个社会中有足够多的人持有这些高人一等和低人一等的观点,并且导致我所描述的那种排挤和偏袒的实践活动稳固地存在,那么这个反驳就适用。当然,受到歧视的人也可能会认可与他们的地位相对应的那些职务和相关的价值,并在完成这些职务时错误地找到了(罗尔斯意义上的)自尊。这样他们就不会体验到我刚才所描述的那种屈辱,但基于我现在正在关注的这些理由,相关的歧视仍然是不正当的。

无论那些受到歧视的群体成员是将这种体验视为对他们的自尊或自重的打击,还是在完成分配给他们的职务时找到自尊和自重,那些没有以这种方式受到歧视的群体,他们的很多成员则很可能会将他们不具备这一群体特征视为关于他们自身的一个非常重要的事实,并且也是他们的自尊的一个保障。而这一点也为他们提供了某种理由,使得他们认为他们的生活是值得过的,以及他们的计划是值得追求的。正如卢梭所指出的,双方的态度都可能存在着某种病态:基于不恰当的理由而重视或轻视自己的生命和活动,以及基于这些错误的理由来调节自己对他人的态度和行为。 [3]

消除歧视或其他形式的地位不平等并不会导致应被反对的“向下拉平”——它没有让任何人受益并且使得某些人过得更糟。这也许会剥夺一些人的优越感,而且这些优越感可能是他们很重视的对象。但对于这种优越感的丧失,他们并不能(合理地)提出抱怨。所以在道德相关的意义上,这不会让任何人变得更糟,而且还会让那些受到歧视的人受益。 [4] 人们有很好的理由来反对以下这两种遭遇:一是在缺乏任何好理由的情况下就被剥夺了我所说的那些好处,二是受到我所描述的那种低人一等的态度的影响。他们的反驳并非仅仅是对其他人所拥有的东西的嫉妒。

因此,我所描述的那种社会实践面临着这三种反驳。第一,在缺乏任何好的理由的情况下,它禁止很多人去获取重要的好处和机会。第二,它剥夺了歧视者和被歧视者一种重要的好处,即人们彼此之间平等相待所具有的好处。第三,在这样一个社会中,它导致很多人基于错误的理由去重视(或轻视)自己的生活和活动。对于那些属于“高人一等”的群体的人而言,他们可能会把自己的价值观错误地建立在这种优越的地位之上。而那些被视为低人一等的人,一旦接受了这个判断,那么他们就会不恰当地轻视自己和自己的活动。如果那些遭受歧视的人接受了他们的价值观,并且把他们的价值观建立在完成某些职务的基础之上——那些被指定为“唯一适合他们的职务”,那么考虑到他们的实际情况,他们无疑是把这种积极的评价建立在错误的理由之上。

这些反驳在不同的程度上属于平等主义的反驳。第二个反驳是最明显的平等主义反驳,因为它建立在彼此平等相处这种价值之上。第一个反驳是关于正义的问题,因为一些人被不正义地剥夺了重要的机会。但这种反驳可能是平等主义的反驳,也可能不是平等主义的反驳。正如我在第二章中所指出的,没有提供这些好处可能是一种侵犯个人权利的行为,从而是一种非比较性的错误;它也可能体现了不平等的关切,从而是一种比较性的错误。第三个反驳所指出的问题是,人们以错误的方式去评价自己和他人。在最根本的层次上,这是一种关于“善”(good)的错误,而不是一种关于“正当”(right)的错误。如果只有当人们犯下这种评价性的错误时,才会出现第一个反驳所关注的那种不正义,那么这就是一种“正当”对“善”(关于“善”的流行观点)的依赖。正如G. A. 科恩兴许会这么说,在这种情况下,正义的实现依赖于社会的风尚(ethos)。 [5]

现在我开始转向这个问题,即经济不平等如何会导致应被反对的地位不平等。这正如亚当·斯密所观察的,他说如果经济状况导致一些人出现在公众场合会感到羞耻,那么这便构成了对这种经济状况的反驳。 [6] 我们需要更仔细地研究经济不平等如何会产生这种不正当的影响。

我认为导致这种情况的机制是这样的:人们的穿着方式、生活方式和他们拥有或消费的东西——比如他们开什么样的车,或者他们是否有车,以及他们是否有电脑——可能标志着他们适合或不适合担任某些职务,尤其是更适合还是更不适合得到我所提到的那些团体性的好处。由于他们能否获得这些东西取决于他们所拥有的金钱数量,所以经济不平等会对穷人的地位产生这种影响。

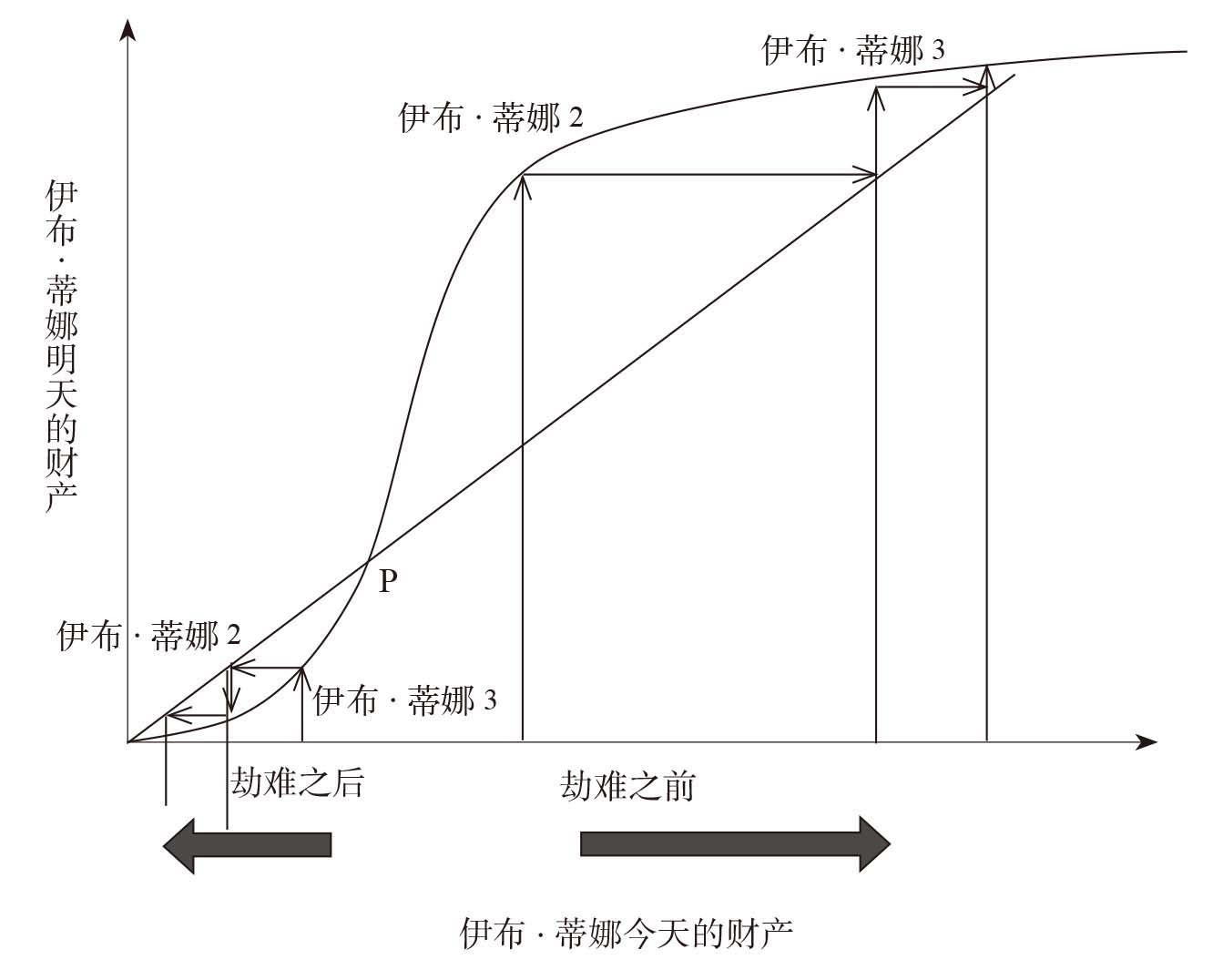

慈继伟清楚地描述了这些影响。 [7] 他区分了他所说的三种“贫困的风险”,我认为他借助这个短语所指的是,通过这三种方式,贫困对一个人来说就是一件坏事。如果缺钱威胁到一个人用来满足身体生存需求的能力,那么就会出现“生存贫困”。而当社会要求一个人必须以某种方式生活才能获得尊重,但某个人却因为缺钱而无法按照这种方式生活时,这便导致了“地位贫困”。最后,如果社会要求一个人必须以某种方式发挥作用(function),他才能成为一个“正常发挥作用的能动者”,但某个人由于缺钱而无法实现这一点,那么他便处于“能动性贫困”(agency poverty)之中。举例来说,要成为一个“正常发挥作用的能动者”,这包括拥有一份工作,或者做其他社会所要求的事情,以便能够获得一个人有理由想要的那些东西。在我们所处的社会里,避免能动性贫困可能还包括拥有信用卡、住所和电话,或许还有上网。按照罗尔斯对“自尊”一词所下的定义——“对自己的人生计划的价值所具有的安全感以及执行这种计划的能力”,贫困的这三个方面都会对穷人的这种自尊造成威胁。

正如慈继伟所指出的,贫困对一个人来说可能是坏事的这三种理由,既密切相关又互相分离。一个自愿选择忍受生存贫困的苦行僧,可能不会在能动性或地位上有所损失。苦行僧可能还会受到钦佩,并且被视为具有不同寻常的能力。慈继伟说,在某些时代,生存贫困并不意味着地位的缺失,而是标志着一个人在社会建设中是特别坚定的参与者,反而富裕可能带来猜疑和羞辱。相比之下,在今天的一些国家,拥有汽车是一个重要的地位象征,而一个人若像农民一样地生活则意味着他得不到尊重。 [8] 同样地,即使一个人充分地感受到自己作为能动者在发挥作用,例如拥有工作、以消费者的身份去参与经济活动、为人父母等,他也可能正在经历着地位贫困。

让我们在美国的背景中来说明这一点:在最近的一篇网络社论中,一名非裔美国女性回应了对穷人的批评,起因是穷人被指责在苹果手机等奢侈品上“浪费金钱”。 [9] 这位女士描述了在她的邻居被福利金办公室拒之门外之后,她的母亲如何以显眼的“名牌”服装打扮以及“名牌”手提包去福利金办公室帮邻居的孙女恢复了福利金的申领。她写道,这不仅仅是一个打扮得像样的问题(即干净而没有异味,不穿破烂的衣服),而是得看起来像某个人 ——像一个需要受到尊重的人。我认为作者在此的观点是,对于穷人(尤其是黑人)而言,拥有某种奢侈品是他们避免慈继伟所说的地位贫困和 能动性贫困的重要方式,也就是说,是他们能够在社会上发挥良好作用的重要方式。

虽然慈继伟所说的地位贫困和能动性贫困对一个人来说都是坏事,但它们之所以是坏事,却基于不同的理由。能动性贫困与这个事实有关,即缺钱会使一个人无法去做那些对特定的社会生活而言至关重要的事情。这些后果依赖于相关社会的组织方式。并且在这种社会中,人们有多种理由希望能够去做那些至关重要的事情,正是这些理由使得能动性贫困对于人们来说是一件坏事。贫困能够使得人们无法去做这些事情,这一点并不需要依赖于社会中的其他人所持有的歧视态度。但另一方面,地位贫困则依赖于这种态度。被其他人看作低人一等,并且被视为不适合参与到各种各样的人际关系之中,这本身就是一件坏事。然而,正如我刚才的例子所表明的,以这种方式被视为低人一等,也可能会妨碍人们去做某些事情,从而使得他们无法在社会上有效地发挥作用。贫穷可能通过 将一个人标记为“地位低下的人”而干扰了他的能动性。但贫穷也可能以其他方式来干扰能动性,而地位低下则可能基于其他理由而应当受到反对。

我认为,这些观点把握到了亚当·斯密在我引述的那种段话中所思考的内容。斯密所说的那种由贫穷引起的感受包含了坚信别人认为自己(甚至可能自己认为自己)没资格,或者不如别人有资格去担任那些有价值的职务以及获得各种各样的团体性好处。它可能还包含了无法在社会中作为“正常的能动者”而有效地发挥作用,甚至造成一种人生失败的感觉。

我在前面讨论歧视和种姓制度时说过,这些制度所造成的伤害给我们提供了很好的理由去消除这些特权地位。如果经济不平等也造成了类似的伤害,那么这便给我们提供了某种有限度的 (pro tanto)理由去优先支持一个没有这种不平等的境况,即便这会降低一些人或者所有人的经济福利水平。然而,正如慈继伟所指出的,只有当某些态度普遍流行时,经济不平等才会带来地位贫困的伤害。因此,如果可能的话,这些伤害也为改变这些态度提供了直接的理由。即使经济利益的分配保持不变,假设人们渴望财富和收入(至少超过某一个数字)的原因之一是想要获得优越感,那么这种态度的改变无疑会使富人失去某些东西。但是,他们却无法提出任何主张来反对这种损失。

这是人们所熟悉的“嫉妒指责”的一种镜像(mirror image)。嫉妒指责是一种对要求减少不平等的反驳,它主张这些要求仅仅表达了某些无法被证成的欲望,即渴望其他人不会比你拥有更多的东西。与此相反,我刚才所描述的则是一种对抗拒 减少不平等的反驳,它主张这种抗拒仅仅表达了某些无法被证成的欲望,即渴望自己比别人拥有更多的东西。

在这里,我们再次看到了正当与善观念之间的相互关联。社会态度在经济不平等和地位伤害之间起到了调解的作用,不过正如我先前所说的,这些态度包含了一些广泛流行的评价错误。人们认为收入和消费形式的差异具有某种重要性,但这些差异实际上并不具有这种重要性。如果可能的话,要避免我所提及的地位伤害,其中一种方法就在于纠正这些错误。

虽然我怀疑我们不可能总是能够纠正这些错误,但让我们暂时想象一下在某个社会中,至少有一些错误得到了纠正。在托马斯·内格尔那篇讨论平权运动(affirmative action)的文章里,他在末尾处写道:“当种族和性别的不正义已经减少了,我们仍将面临聪明人和笨蛋之间的严重不正义。因为他们都做出了类似的努力,但却得到如此不同的回报。” [10] 内格尔提到了经济奖励上的差异,但他所说的情况同样也适用于尊重上的差异,而后者正是我想要关注的对象。

所以让我们想象一下:在某个社会中,除了才能之外,我们不会基于种族、性别或其他天生的偶然特征来对别人进行区别对待。我假定,社会上会有一些每个人都认为值得向往的职务和职位。这不仅仅是因为它们带来了经济上的回报(我们可以假定这些回报非常微薄,甚至根本就没有)。相反,这些职位之所以被认为值得向往,是因为它们提供了某些机会,而这些机会使得人们能够以一种有价值的方式来运用娴熟的才能。也许还因为这些职位构成了一种认可(recognition),它意味着那些有资格担任这些职位的人在各个重要的方面都比其他人更成功地发展和运用某些能力,而这些能力是每个人都有理由去重视并希望能够拥有的。我假定,人们纯粹依据优点来为这些职位选拔担任者,这里不存在歧视和偏袒,并且每个人都意识到这一点。我们甚至可以说,这些职位的担任者都应得 这些职位,而且大家也都相信这一点是真的。至少在制度性的“应得”意义上,即某些得到证成的制度把这些职位和报酬分配给了这些担任者,这一点是真的。而只要这些职位构成了对某些优秀特征的恰当认可,那么我们还可以说,这些担任者在一种更深层次的、非制度性的意义上也应得这些职位:因为他们具有某些特征,而这些特征本身就使得这种认可形式成为一种恰当的形式。 [11]

我的问题是:在这个社会中,它所认可的这种差异是否涉及我一直在讨论的那种地位伤害?如果答案是肯定的话,那么一个彻底任人唯才的社会看起来就具有种姓社会的一些缺陷。 [12] 当然,比起这个社会,种姓社会更缺乏某些流动性。毕竟在这个社会里,任何阶层的儿童,只要他拥有才能,那么他都有可能“晋升”到更值得向往的职位。我已经假定,这个社会的每一个人都认为,拥有能胜任这些职位的才能是一件好事,而缺乏这些才能则是一件不幸的事情。比方说,所有父母都有理由希望他们的孩子拥有这些才能。但是,为什么这些态度不等同于一种应被反对的地位等级呢?

按照我的假定,这些态度不包含任何事实错误。然而,即使它们不包含错误,或者说尤其是 它们不包含错误,那些缺乏这些才能的人不会感到自己没地位吗?并且这种地位的缺失还被证明是正当的。如何能够避免这一点呢?这就提出了一个问题,即我们能否同时做到以下两点:一方面,我们认可某些才能非常值得培养,它们是我们所有人都有理由在我们自己身上和我们的孩子身上去努力培养的才能,并且如果社会职务和职位允许人们为了我们所有人的利益而运用这些才能,那么这些职务和职位就能够很好地获得证成;但与此同时,在这个社会中不会有人感到自己没地位和缺乏自尊——这种地位和自尊的缺失既得到了证成,又应当遭到反对。卢梭通过拒绝第一个前提来回应这个两难困境。他认为,人们之所以重视某些特殊的成就,只是把它们当作感受自己高人一等的一种方式。所以,如果我们能够放弃这些成就的话,那么这不会导致任何损失。(他认为我们无法做到这一点。)

然而,与卢梭不同,我认为这种评价态度能够获得证成。某些形式的成就是值得我们为之奋斗的。人们为达到这些成就而喜悦,以及为达不到它们而遗憾,这些都是恰当的感受。因此,我必须面对这个问题:如何避免我所描述的那些应被反对的后果呢,或者我们是否必须简单地把它们接受为生活的事实?

我之前说过,在我设想的社会中,所有父母都希望他们的孩子能够发展出某些能力,这些能力使他们有资格胜任一些特殊的位置,比如说考上最好的大学。而如果他们的孩子缺乏这些能力,家长就会感到失望。然而,至关重要的不仅仅是 某些能力和成就在社会中得到重视,而且还包括它们以何种方式 得到重视——这种重视对人们的生活以及他们彼此之间的关系具有何种意义。 [13] 我已经假定,在我设想的社会中,人们重视那些让人有资格在高等教育中表现优异的能力。他们希望自己的孩子去发展这种能力,而且如果他们的孩子没这样做,他们就会感到失望。事实上,正如我们将在讨论机会平等时所看到的,如果儿童要获得他们有理由想要的那种机会,那么这一点就很重要:他们的成长环境要让他们认识到,发展这些能力是他们有理由为之努力奋斗的事情。

然而,人们认为某些能力值得拥有,这是一回事;但如果一个人本身没有这些能力,或者如果他的孩子没资格考上最好的大学,那他的生活就被击垮了,这是完全不同的另一回事——它是一种评价错误。即使人们有理由希望他们的孩子拥有胜任理想职位的才能,他们也有很好的理由相信还有其他事情值得去做,即还有其他值得度过并且让人感到满足的生活。不理解这一点便犯了另一种类型的评价错误。由于某些环境能够引导人们认识到有价值的生活具有多样性,因此对于每个人在理想上都应当拥有的那种机会而言,这些环境便构成了这种机会的另一个组成部分。 [14] 当我们认为一个完全任人唯才的社会不可避免地包含了一种应被反对的等级制时,这可能是因为我们想象的是一个大多数人都犯这种错误的社会,并且他们过度地关注某些特定形式的优点。

我们也可能把这个社会想象成这样:拥有这种优点的人觉得自己高人一等,而没有这种优点的人则感到低人一等,并且被别人“瞧不起”。这是另一种评价错误。一个人重视某些能力和成就,并为拥有这些能力和成就而感到高兴,这不一定意味着他相信这使得他高人一等,或者比其他人更重要。然而,虽然这种区分在理论上可能很清楚,但在实践中我们却很难将这些态度分开,并且这种实践的困难是一个严重的问题。一方面,人们希望社会各阶层的儿童都认识到在校表现优异和有资格接受高等教育两者所具有的价值。但另一方面,这些儿童又不应该觉得自己比那些在这方面表现优异的人更低劣,也不应该认为这些表现优异的人会瞧不起他们(不管这些人的实际态度如何)。内格尔所说的“聪明人和笨蛋”暗含了这种类型的优越性和低劣性,当然这未必是他的意图所在。基于很多可理解的原因,这些高人一等和低人一等的态度在我们的社会广泛流行,由此导致的自卑感可能会被一些人利用,从而产生有害的政治后果。

要把对这些能力和成就的价值的认可与优越感和自卑感分离开来,这会因这些能力在人们的日常生活和人际关系中所起的作用而变得更加困难。如果某些人重视的事物与我们相一致,并且他们拥有相关的知识和技能去追求那些事物,那么我们更喜欢与这些人交往,这并非不合情理。就此而言,我们可以把罗尔斯关于“非比较性的群体”(noncomparing groups)的观点看作是认识到这一困难并试图减轻其影响的一种方式。

在罗尔斯的理论中,一个社会通过设立优势职位来奖励某些能力,这既需要通过“差别原则”的许可,也需要确保人们具有公平的机会平等来竞选这些职位。但罗尔斯说,即便社会奖励了这些能力,这些奖励上的差异也不一定会导致自尊的丧失。他认为情况之所以如此,部分原因是人们倾向于形成多个“非比较性的群体”,而在这些群体之中,人们主要与兴趣和能力相似的人交往。罗尔斯说,为了保护人们免于丧失自尊(即对他们的人生计划的价值失去信心以及对执行这些计划的能力失去信心),“每个人至少应当属于某个拥有共同兴趣的共同体,并且在这个共同体之中,他发现自己的努力得到了同伴的肯定”。 [15] 他还写道:“在一个良序的社会中,由于每一个社团都具有稳定的内部生活,社团的多样性往往会降低人们对人类生活前景的差别的关注度,或者说至少降低那些令人不快的关注度。因为我们倾向于把我们的境况和这些人进行对比:他们在我们的群体之中,或者我们认为他们所担任的那个职位与我们的志向相关。” [16]

这看起来像是一种逃避——一种掩盖问题而不是解决问题的方式。如果被掩盖的差异本身是不正义的差异,那么这就是一种逃避。但与此相反,罗尔斯的观点是,如果一个人在日常生活中不断被提醒去注意各种不平等,那么即使这些不平等是正义的,它们也会带来遗憾和不愉快的对比。罗尔斯说,如果人们形成了这类非比较性的群体,那么这种情况就不会发生。当然,我们正在讨论的是哪一种不平等,这个问题也会影响当前的讨论。罗尔斯也许在一定程度上谈到收入和财富的差异,但他主要关注的——也是我在这里关注的——是个人的失败感:一些人最终发现,在某些值得为之奋斗的事情上,他们的表现达不到他们有理由想要实现的那种出色程度。作为解决后一个问题的一种方式,而不是试图解决由经济差异所引起的不快,非比较性的群体的屏蔽作用看起来就没那么有争议。

无论人们对此如何做出判断,非比较性的群体是一个非常真实的现象,我将通过提出与它们相关的一些推测来结束这一章的内容。具体而言,我将推测非比较性的群体会以两种方式与我们的社会最近在经济不平等方面的急剧增长相关。无论我们有什么理由来反对这种不平等的加剧,我认为以下这种想法并不属于其中的一种理由:收入在前百分之一的富豪所拥有的那些极端财富和收入导致其他社会成员感到地位受损以及失去自尊。首先从我自己的经验来看,我肯定不会因为我不能按照富豪们已经习惯的那种作风去生活而感到苦恼。也许这只是因为生活已经为我的自尊提供了很多其他的支持。因此,对于那些比我穷得多的人而言,情况可能会有所不同。但我对此表示怀疑。我想推测,在我们的社会中,造成地位伤害的那种经济不平等主要发生在以下这些人之间:一边是像我这样的人——受过教育的成功专业人士;另一边则是那些收入较少的人,尤其是像我前面提到的那些真正的穷人,并且他们还缺乏教育。我们属于不同的非比较性的群体,这一事实可能会减少地位伤害的影响,但我对这些影响会被完全消除持怀疑的态度。

不过,这一点看起来却很合理:我之所以没有为自己的生活和超级富豪的生活之间存在着差异而感到苦恼,部分原因是我和他们属于不同的非比较性的群体。他们的生活方式并没有使我陷入地位贫困或能动性贫困,因为他们的生活没有为我设定任何期望的标准。但是,那种生活的确为他们 设定了一个标准,而这可能会产生重要的影响。我并不渴望拥有那么多的钱,也不渴望拥有这些钱能够买到的那些东西,比如私人飞机。但显而易见,富豪们的确渴望拥有这些东西。我想这在很大程度上是因为富豪们的比较对象是那些拥有并渴望拥有这些东西的其他人。虽然在群体的外部,不同的群体属于非比较性的群体,但这些群体本身就是一个产生内部比较的场所。

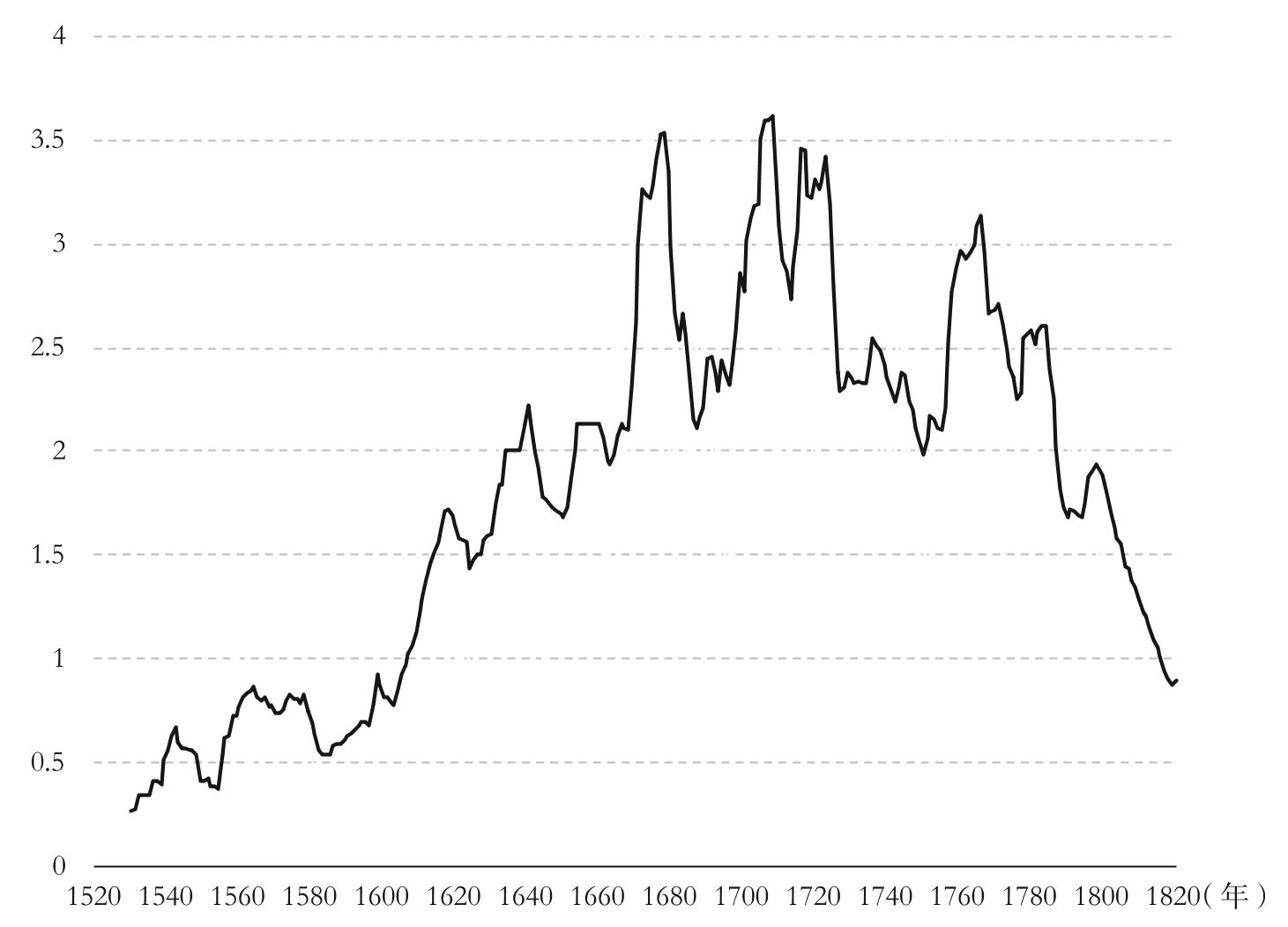

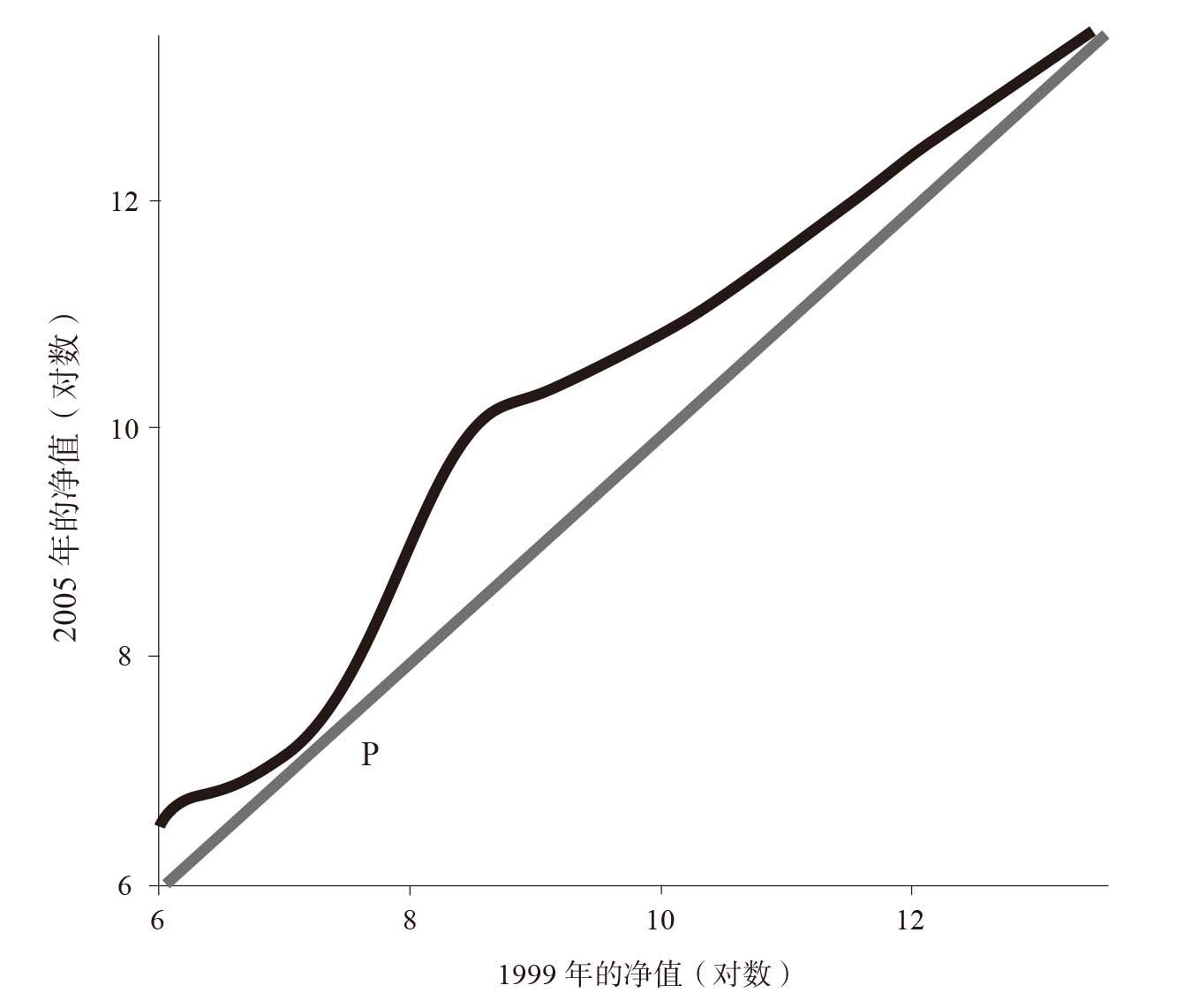

这至少可能与美国最近在不平等方面的部分增长有关,即公司高管薪酬的大幅增长。对美国高管薪酬水平的批评已经导致确定公司高管薪酬的实践发生了两次改变。 [17] 一是有关高管薪酬的事实变得公开透明很多。二是薪酬委员会越来越多地聘请外部顾问来提供建议,以便决定高管每年的薪酬。这些顾问所做的事情之一就是提供“比较数据”,也就是说,他们会汇报某些公司的高管薪酬,而相关公司会把自己与这些公司进行对比。

人们本来希望这两项改变——提高透明度和聘用外部顾问——能够防止出现董事会成员偏袒他们的朋友,从而在一定程度上减缓高管薪酬的增长。但现实中似乎出现了相反的情况,而且看起来我们可以合理地推测:这是因为这些措施实际上对薪酬产生了越来越大的影响。这些措施的一个影响是,公司会把自己与其他同等出色的公司或比自己更出色的公司进行比较,并觉得他们提供给高管的薪酬至少要“跟得上”这些公司所提供的待遇。在我看来,另一个可能的影响是,这些措施巩固了高管们的这种感受,即他们应得 这些级别的奖励;因为他们把有关其他高管的薪酬的公开事实当作一个基准,而这表明了如果人们(成功地)完成他们的那种工作,那么他们应当 得到相同的回报。 [18]

我将在第八章中论证,这些关于人们从事某些工作应得多少经济报酬的观念,它们在很大程度上是社会惯例的问题,并且缺乏任何道德依据。然而,在这些社会习俗存在的情况下,人们觉得他们应得像他们这样的人通常会得到的那些东西,这并不让人感到惊讶。 [19] 这可能有助于解释那些要求和期待得到这些高水平报酬的人的行为,以及那些给予他们奖金和加薪的人的行为。但是,一旦我们认识到这些应得观念在本质上只是一种惯例,那么无论人们如何坚定地持有这些观念,它们显然在道德上都没有任何分量。

这可能看起来与我之前所说的内容不一致,因为我之前非常严肃地看待地位贫困和能动性贫困,并认为它们在道德上构成了对贫困的重要反驳,尽管我承认这取决于有关社会的普遍态度。但这里不存在任何不一致。因为无论在哪种情况下,社会惯例都不会导致人们应得这种惯例认为恰当的那些东西。这种基于惯例的应得观念,正是我在涉及富人的期望的例子中所拒斥的对象。在这两种情况下,如果某些人未能符合惯例所建立的标准,那么他们需要为此承担代价。富人无法按照他们周围的人所期望的那种作风去生活,这确实会让他们承受一定的代价。但比起这种代价,穷人因忍受地位贫困和能动性贫困所付出的代价却要严重得多。

总结:在这一章中,我试图描述带有歧视的社会在我们看来有哪些应当遭到反对的地方。我论证道,这种社会的罪恶涉及它不正当地剥夺了一些重要的好处,包括我所说的“团体性的好处”。

我接着解释了经济不平等如何可能造成地位伤害,并且这种伤害就像带有歧视的社会所包含的那种地位伤害一样。这些伤害不仅取决于经济不平等,而且还取决于人们对某些好处的重要性所持有的普遍态度——涉及评价错误的那些态度。然后我考虑了在以下这种社会中,是否还会有类似的伤害:这种社会不包含上述的评价错误,也不存在歧视,并且实际上还是一个机会平等的社会。我把罗尔斯关于非比较性群体的观念看作是避免这种伤害的一种方式。

非比较性的群体这个观念背后的趋势是这样一种社会现象:不管社会有哪些等级,人们主要与具有相似地位的人交往。这种现象在正义和不正义的社会都可能以相同的方式发生。而罗尔斯关注的是一个正义的社会。如果一个社会的经济分配满足了罗尔斯的正义标准,那么在这个社会中,相关的等级制就主要涉及以非经济价值作为衡量标准的不同成功程度。罗尔斯把形成多个非比较性群体的趋势当作一个因素,以便最大限度地减少这种社会对自尊的伤害。我已经表明,在不正义并且经济高度不平等的社会中,形成非比较性群体的趋势可能会促进不正当的应得和资格观念的发展。

此外,这并不是这种趋势对不平等社会产生负面影响的唯一途径。如果富人主要与其他经济水平相同的人交往,那么他们对穷人的生活和需求就更缺乏了解,对他们的困境也会更缺乏同情。 [20] 这会使他们更有可能形成某种道德主义的观点(我会在第五章来讨论这种观点),从而更不愿意支持那些会为所有社会成员提供实质机会的政策,并且这也可能导致他们在总体上更不愿意满足我在第二章中所讨论的那种平等关切的要求。这意味着按照我将在第六章中讨论的那些方式,他们更不可能在公职人员、公民和选民这些角色上发挥适当的作用。

[1] 对于证成某些对待方式而言,统计证据何时以及为什么是不充分的,这是一个困难的问题。对此的讨论,参见Judith Thomson, “Liability and Individualized Evidence”,以及David Enoch, Levi Specter, and Talia Fisher, “Statistical Evidence, Sensitivity, and the Legal Value of Knowledge”。我感谢弗朗西斯·卡姆(Frances Kamm)和保罗·威特曼(Paul Weithman)向我强调了这一点。

[2] A Theory of Justice , 2nd edn, 386.

[3] Discourse on the Origins of Inequality.

[4] 说这种损失在道德上不相关,并不是否认它们在心理上是强有力的,以及可能在政治上被加以利用从而产生坏的影响。

[5] G. A. Cohen, “Where the Action is,” 10-15, et passim. 科恩特别关注的那种风尚是我们关于正当的态度,即关于个人有资格或没资格去做什么。与此不同,我强调的是关于“什么事物值得重视”和“以什么方式重视它们”的流行观点,并且我也表明这些观点在某个方面(与科恩的提议相类似)是重要的。

[6] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 351-2.

[7] Jiwei Ci, “Agency and Other Stakes of Poverty.”

[8] “Agency and Other Stakes of Poverty,” 128-30.

[9] M. T. Cottom, “Why do Poor People ‘Waste’ Money on Luxury Goods?”

[10] “The Policy of Preference,” 104.

[11] 我在第八章评估了这些不同的应得观念。

[12] 英国社会学家迈克尔·扬(Michael Young)在其反乌托邦寓言中提出了这个问题,参见The Rise of the Meritocracy 。

[13] 事物具有价值的方式会有所不同,关于区分这些不同方式的重要性,参见我的What We Owe to Each Other , chapter 2, esp. 99-103。我在这里和其他地方的论证都依赖于这种观点:有些人过度地或以错误的方式来重视某些成就,而且如果他们未能看到某些选项是值得追求的,那么这也是一种错误。但我并没有依赖于这种更强的论点:某些选项具有多少价值以及某个特定的人最有理由去追求哪个选项,这些问题始终是一个事实问题。我感谢约瑟夫·费希金(Joseph Fishkin)提醒我注意这一点。

[14] 约瑟夫·费希金强调了这一点。参见Bottlenecks , chapter 3。

[15] A Theory of Justice , 2nd edn, 388.

[16] A Theory of Justice , 2nd edn, 470.

[17] 接下来的这部分内容,我借鉴了乔希·比文斯(Josh Bivens)和劳伦斯·米歇尔(Lawrence Mishel)的相关著述,参见“The Pay of Corporate Executives and Financial Professionals as Evidence of Rents in Top 1 Percent Incomes”。

[18] 例如,格里高利·曼昆(Gregory Mankiw)以应得为由为高额薪酬提供了辩护,参见“Defending the One Percent”。

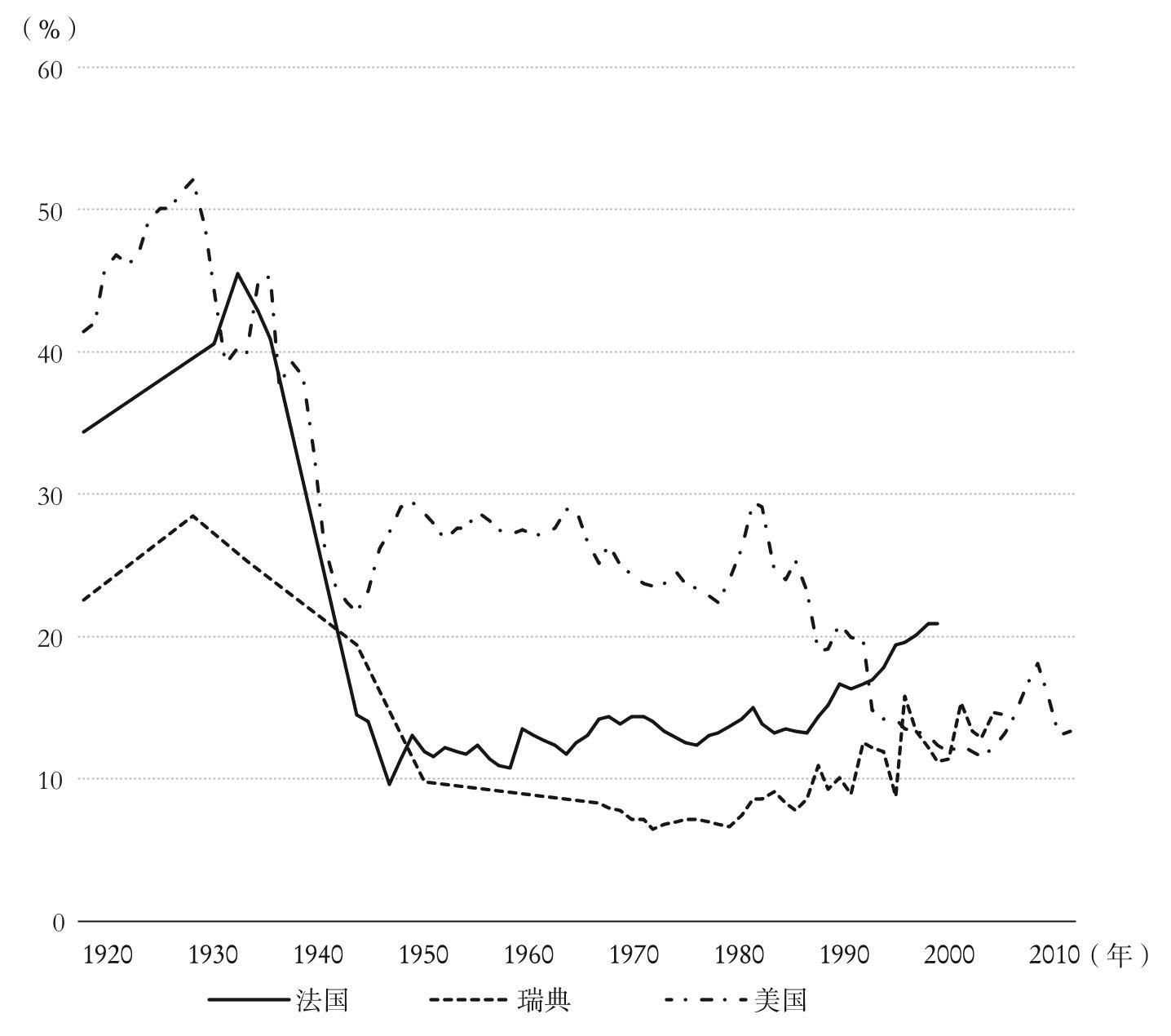

[19] 托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)认为,社会规范在这方面的变化(即高级管理人员可接受的报酬比率的变化)是近来不平等现象加剧的一个重要因素,尤其是在美国和英国。参见Capital in the Twenty-First Century , 264–5。

[20] 丹尼尔·艾伦(Danielle Allen)所说的“关联社会”(connected society)的一个主要特征就是避免这些趋势。参见她的“Toward a Connected Society”。

人们通常都把机会平等理解为,个人在经济上取得成功的机会不应当取决于其家庭经济状况,并且普遍都赞成机会平等在道德上很重要。但令人惊讶的是,人们却很少提及它为什么很重要。在本章和下一章中,我将对这个问题进行探究。我的目的是确定机会平等这一理念所涉及的复杂道德观念,并考察它们之间的关系,从而为这个议题提供一个道德剖析。我将特别关注支持机会平等的各种考量本身在多大程度上属于平等主义的考量,以及这些考量所涉及的平等观。

因为机会平等与不平等的报酬是相容的,甚至以不平等的报酬作为前提,而且它似乎没有提及我们应当如何限制或证成这些不平等的报酬。所以,在许多平等主义者的眼中,机会平等的名声并不佳。有人可能会说,机会平等实际上根本不是一种平等主义的学说;或者有人会说,机会平等是一种神话,它的传播只是为了使不可接受的不平等看起来变得可接受了。人们经常以这种方式来滥用机会平等这一观念,因此我们需要警惕这种滥用。但恰当理解的话,机会平等并不是一种对不平等的证成,而是一项独立的要求:虽然某些不平等以其他方式得到了证成,但它们必须满足这项要求才会是正义的。如果这项要求得到认真对待,那么它会具有强烈的平等主义影响。所以,机会平等可能并不应得我所提到的坏名声,至少在某种程度上是如此。而要评估这个争论,我们就需要确定有哪些论证在支持机会平等,并进一步澄清应当如何理解这一要求。

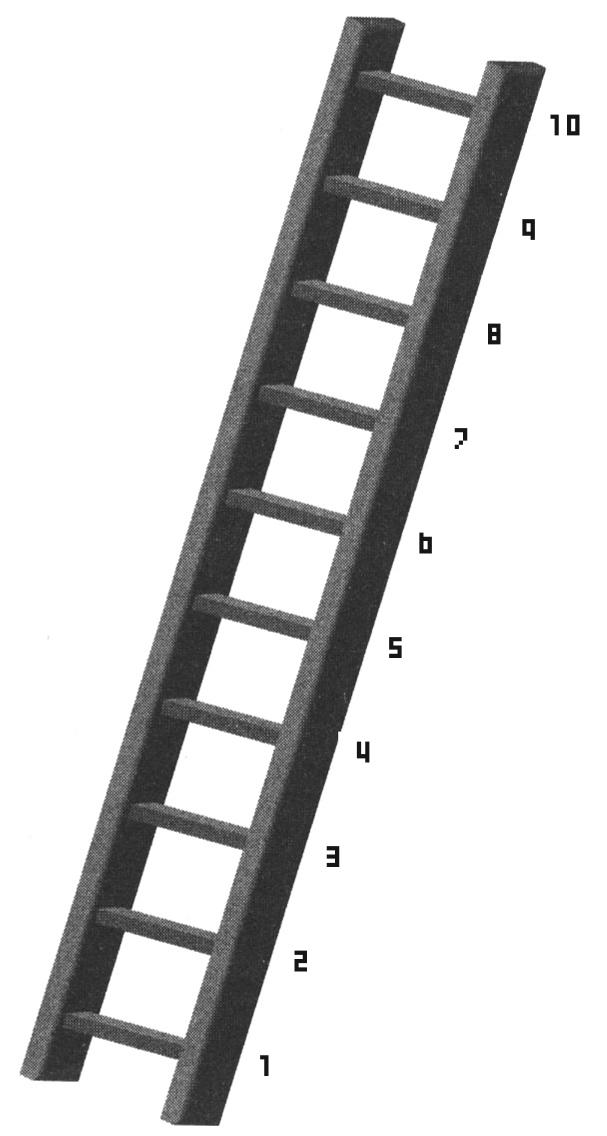

我将把机会平等看作是对反对不平等的三层回应的一部分。假设有某个人对他在经济上或其他方面不如他人这一事实提出了反对。我认为要对这个抱怨做出令人满意的回应,就必须涉及以下三个主张:

1.制度证成: 建立一个会产生这种不平等的制度是有正当理由的。

2.程序公平: 虽然这个过程所产生的结果是,其他人获得了这个优势,而抱怨者则没获得这个优势,但这在程序上是公平的。

3.实质机会: 尽管抱怨者在这个过程中缺乏必要的资格或其他手段去做得更好,但这一事实没有涉及任何错误的行为。

这些主张构成了我所说的“对不平等的三层证成 ”(three-level justification)。我认为,理解机会平等的关键之处就在于理解这些主张的性质和依据,以及它们之间的关系。

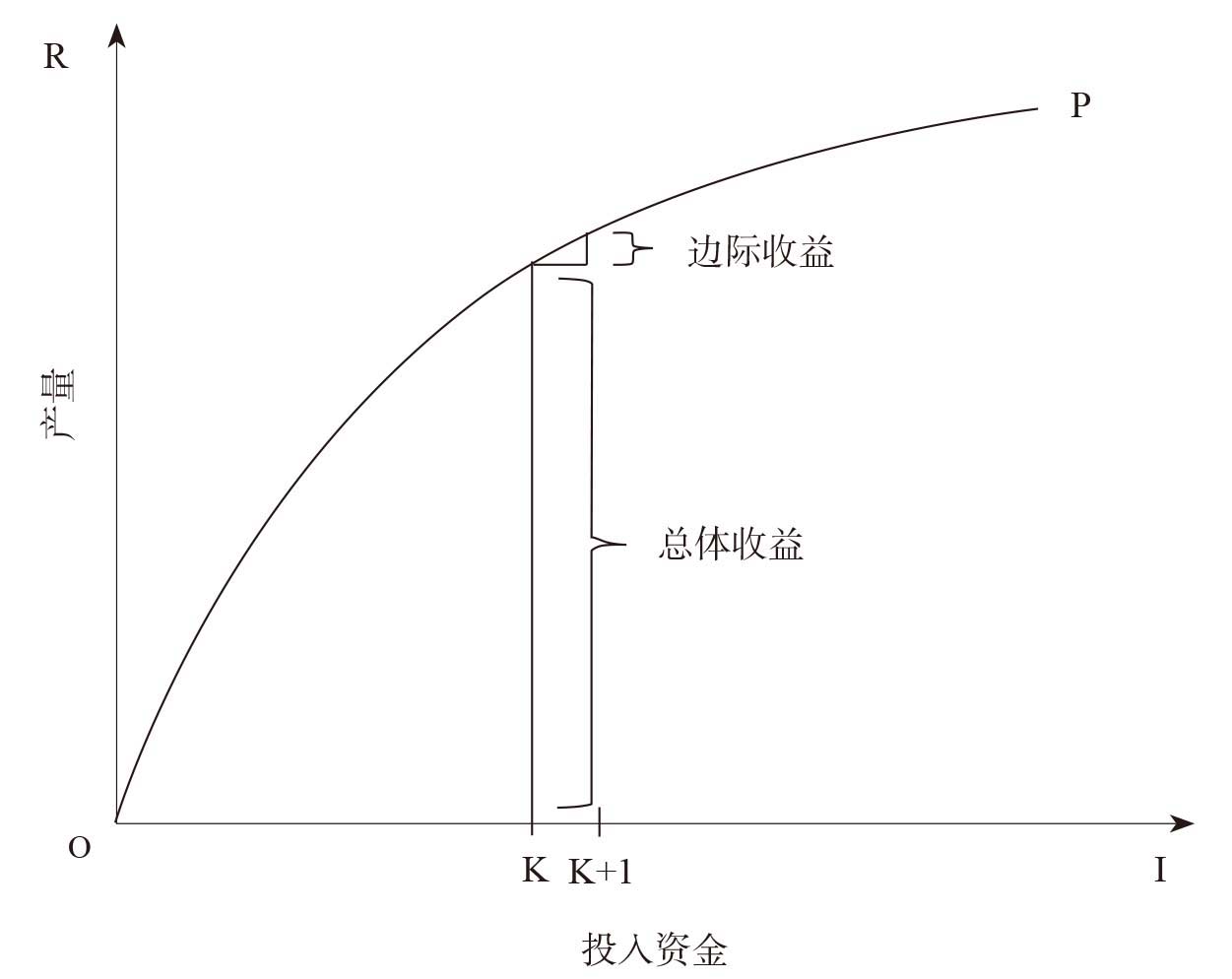

关于制度证成的主张会有多种不同的形式。例如,有人可能会主张,因为不平等是由人们行使财产权和合同权所产生的,所以仅凭这一事实就足以证成不平等。或者有人可能会认为,由于产生不平等的制度给予了人们应得的东西,所以这就构成了对这些制度的证成。但我之所以提及这些形式的制度证成,只是为了论述的完整以及形成对比。出于某些理由,我并不认可它们中的任何一种形式,我会在第七章和第八章来讨论这些理由。接下来我将重点关注的是这一类制度证成:它们主张,产生不平等的制度可由建立此类制度所带来的效果而得到证成。

此类制度证成的一种常见形式会主张,一些机构为某些职位的个体(如公司高管)提供高薪,这种做法之所以得到证成,是因为这些报酬会吸引有才能的个体,从而有助于提高机构的生产率。罗尔斯的“差别原则”是此类制度证成的另一种形式。差别原则主张,只有当产生不平等的制度特征会使那些过得最差的人受益,并且一旦消除这些特征会使一些人过得更差时,这些制度特征才是正义的。这个证成形式不同于仅仅诉诸提高生产率的证成形式,因为前者具有一个明确的分配要素:不平等只有在以下情况才会获得证成,即比起那些在更平等的分配下过得最差的人而言,不平等会使拥有较少益处的人过得更好。这两种证成形式的共同之处在于它们都主张,设立带有特殊优势的职位是否可被证成,取决于由拥有适当能力的个体来担任这些职位所带来的好处。

我所关注的程序公平是由特定的制度证成推论而来的,并且程序公平的相关标准依赖于这个证成的性质。如果由行使个人财产权所产生的不平等得到了证成,那么唯一的程序要求便是,特定的不平等确实是以这种方式产生的,例如不涉及欺诈或盗窃。而如果证成一个制度的理由是该制度给予了人们应得的东西,那么就只有当产生不平等的制度确实是在回应适当类型的应得时,特定的不平等收益才会获得证成。最后,在我感兴趣的那类情形中,如果产生不平等的制度机制之所以得到证成,是因为此类不平等会带来有益的结果,那么程序公平就会要求,对这些不平等职位的分配必须确保它们确实会带来这些好处。

因此,如果具有特殊优势的职位之所以获得证成,是因为由拥有某些能力的个体来担任这些职位会带来有益的结果,那么程序公平就会要求,为这些职位挑选担任者所依据的理由必须是他们拥有这些能力。如果这些职位不是以这种方式来填补空缺,那么这些职位的运作方式就不符合对它们的证成。我把这种观点称为“关于程序公平的制度性理论”(the institutional account of procedural fairness)。

当填补优势职位的空缺需要通过某种程序来进行,并且这种程序涉及个人或机构委员会的决定时,例如决定雇用哪些人或允许哪些人进入教育机构,这个理论便能够最直接地加以应用。在这种情况下,程序公平便要求做出这些决定的理由必须和对这些职位的证成有“合理的关联”,即必须和这些职位如何促进其所属机构的目标有“合理的关联”。

鉴于就业是重要的经济利益来源,以及教育是获得许多理想工作的重要途径,上述的情况会涵盖一系列重要的情形,我们自然而然会关注这些情形。但我们必须认识到,并不是只有这些产生不平等的机制才会引起机会平等的问题。比方说,有些人可以通过创办有限责任公司,或者通过获得专利以及其他形式的知识产权而变得比其他人更富有。假设对这些机制的证成是基于其所属制度会带来经济利益,但有些人却通过某种排挤使得另一些人无法利用这些法律形式,并且这种排挤依据的理由也与这些法律形式的经济职能无关,那么我们就能恰当地抱怨这里存在着程序不公平。(正如我们会在第五章中所看到的,如果一些人缺乏利用这些机会的手段,那么抱怨也会是恰当的。)

正如我所描述的,程序公平建立在对某些不平等的证成之上。因此,程序公平似乎不是一个平等主义的概念——尽管把它包含在内的“三层证成”在这个意义上是平等主义的主张,即它预设了相关的不平等需要获得证成。但在历史上,程序公平的观念却一直是反对重要的不平等形式的依据。

举例而言,许多错误歧视的情形之所以是错误的,部分原因就在于它们涉及我所描述的那种程序不公平。但这不是针对常见歧视的唯一反驳,而且不是所有形式的错误歧视都基于这个理由才是错误的。在那些践行种族歧视的地方,有价值的职位会把不受待见的群体成员系统地排挤在外,也许他们还被剥夺了其他团体性的好处,因为他们被看成低人一等,以至于不适合获得这些好处或职位。正如我在第三章中指出的,我们应当反对这种做法,这不仅是因为它违背了程序公平,而且还因为以这种方式去羞辱他人是错误的。相比之下,在评估申请人时,搞裙带关系、任人唯亲和懒惰懈怠在程序上都是不公平的,即便这些做法没有涉及应被反对的羞辱。

“歧视”这个术语可以应用到许多不同的事物上。如果某个政党的成员被排除在法官和其他优势职位之外,那么我们就可以说他们正在遭到“歧视”。对这种做法的反对可以只是在反对某种程序不公平。其他通常被称为歧视的情形则可能没有牵涉程序不公平或羞辱。例如,公共设施无法让残疾人使用,这在广义上就构成了对残疾人的歧视。即使这种做法并没有反映出一种针对残疾人的羞辱态度,它也应当受到反对,因为这种做法违背了我在第二章中讨论的那类平等关切的要求,即它没有以适当的方式考虑到所有人的利益。

所有这些情形的共同点是,它们都错误地剥夺了某些益处或机会。就道德剖析而言,我的目标是找出各种不同的因素,并用它们来解释为什么这种剥夺是错误的。我已经提到了三种这样的因素:程序不公平、羞辱和缺乏平等的关切。所有这些错误的行为都可以被恰当地称为广义上的歧视。我在这里的目的是要提醒大家注意它们是不同的错误行为:这些行为不但可以彼此独立地发生,而且它们之所以是错误的,也是基于不同的理由。

如果机会平等的要求所适用的那些不平等之所以得到证成,是因为由拥有相关才能的个体来担任这些职位会带来某些好处,那么“机会平等”并不要求每个人都能获得这些职位,而不管他是否拥有才能。拒绝那些没有才能的人并不是不公平的,也不是一种歧视。但是,如果我们不是通过这些效果来证成相关的不平等,或者认为证成不平等的理由在于应得,那么择优录用(merit-based selection)就会缺乏依据,因为优点变成了一个不相关的观念。例如,假设指派某人去担任指挥他人的职务,这种做法会解决一些重要的协调问题。但是这个行政职务却不需要任何特殊的技能,那么我所描述的那种程序公平就不适用了。而如果这个职务被认为是值得向往的,那么公平或许就要求我们通过抽签来分配这个职务,以避免应被反对的偏袒。但是,这种公平观与我正在描述的那种公平观却截然不同。

因为这一点在接下来会很重要,所以我必须在此强调一下:与我正在讨论的那种程序公平相关的优点或才能观念,是一种依赖于制度的观念。换言之,哪些能力算作才能(即作为选拔的有效依据),这既依赖于对相关制度的证成,也依赖于那些选拔人才的制度职位的性质以及对那些职位的证成。

人们自然而然地会把才能看作个人的属性,并认为才能的价值独立于利用或犒劳这些才能的社会制度。例如,拥有某种音乐才华对于个人来说可能就是一件有价值的事情。因此,建立某些允许发展和锻炼这种才华的社会制度就会是一件好事。至于哪些能力可以算作音乐才华,在不同的社会里当然会有所不同,这取决于那个社会的音乐传统。但我们至少可以说,某些形式的音乐才华具有独特的价值。所以,如果一个社会传统承认这种价值并允许发展这种有价值的音乐才华,那么这就会是一件好事。

但与程序公平相关的才能却不需要如此,而且通常也不会如此。 [1] 那些才能之所以成为优势职位选拔人才的适当依据,就在于它们具备这些特征(无论这些特征是什么):如果某个人拥有这些特征,那么它们将使得他在相关职位上所发挥的作用会促进这些职位的目标,而正是这些目标为设立这些职位提供了制度证成。 [2] 在少数情况下,这种证成可能与某些能力所具有的独立价值相关。比方说,证成建立一个音乐学校的依据可能是,发展某种音乐才华是有价值的。但这不是普遍的情况。计算机的编程技能可能本身就有价值,也可能本身没价值。而它之所以成为某个职位选拔人才的相关依据是基于这个事实(假定事实确实如此),即让拥有该技能的个人担任那个职位会促进某些其他的目标,例如建立一个使公民能够获得医疗保险的网站。

什么能力才在相关的意义上算作才能,这不仅依赖于制度的目标,而且也依赖于该制度和相关具体职位的组织方式。如果一个职位需要举起重物,那么体力就是一种重要的能力。但如果这个工作是由起重车来完成的,那么体力就不算是重要的能力。同理,如果一个人要想在某项工作或大学课程中取得成功,这要求他必须懂法语,那么法语知识就是一种相关的能力。但如果一切事情都是通过英语来完成的,那么法语知识就不是相关的能力。当我说与程序公平相关的才能或能力观念是“依赖于制度”的,我指的正是它们既依赖于那些为制度提供证成的目标,也依赖于该制度为促进那些目标所采取的组织方式。

由此可见,如果某个制度的组织方式要求担任某一职务的个人具备某种特定的能力,但假设它以一种不要求这种能力的组织方式去运作,也能同等地实现它的目标,那么平等就要求它做出这种改变,因为优先考虑具备这种能力的候选人并不具有正当的理由。举一个明显的例子来说,假设某个机构的组织方式使得某些工作要求体力,而大多数女性缺乏这种体力,但如果使用机械辅助设备会使得那些工作无须耗费体力,并且该机构能够同等地实现它的目标,那么以女性缺乏体力为由而把她们排挤在这些工作之外,就会是任意的并且缺乏正当的理由。跳过这个例子,值得注意的是,与制度证成(这属于我正在讨论的三阶段证成的第一阶段)相关的价值并不局限于所谓的产出效率,这些价值还包括制度为个人所提供的从事生产工作的机会。因此,要确定一个以特定方式组织起来的制度是否得到证成,这可能会涉及这些不同价值之间的权衡,并且可能会为了更好的工作机会而牺牲产出价值。 [3]

关于程序公平的制度性理论也解释了为什么在依赖于制度的意义上,根据能力来选拔人才不会面临以下这个反驳:当以才能作为依据来分配奖励时,这“从道德的观点来看是任意的”,因为被奖励的才能不在个人的控制范围之内,因此个人并不能宣称对这些才能“具有功劳”。

“从道德的观点来看具有任意性”这个观念被广泛地误解,也经常被滥用。但按照我对它的理解,当我们说某个特征从道德的角度来看是任意的,这只是说这个特征本身 并不是对特殊奖励的证成。如果某个特征在这个意义上是“道德上任意的”,那么这并不意味着在某些条件下,依随(track)这一特征对益处进行分配就是不正义的或在道德上应当被反对,因为我们可能有其他很好的理由来支持这种分配。

“从道德的观点来看是任意的”,这句话的当前用法来自罗尔斯。罗尔斯把报酬仅仅由市场结果来决定的体系称为“自然的自由体系”(System of Natural Liberty),并对这种体系提出了反驳。他的理由是,这种体系允许人们的生活前景被那些“从道德的观点来看具有任意性”的因素所决定。 [4] 人们经常把这种反驳理解为:这意味着在罗尔斯看来,无论什么时候,我们都应当反对由这种“任意的”因素所决定的分配。但这是一个误解。正如G.A.科恩和其他人所指出的,差别原则本身会允许某些有利于有才能者的不平等。因此,如果罗尔斯认为,我们应当反对报酬的差异依随着道德上任意的特征,那么他就会是不一致的。 [5] 然而,若按照我所提议的方式来理解道德任意性,则罗尔斯的立场就不会不一致。 [6] 根据差别原则,对拥有特殊才能的个人给予特殊的奖励,这种做法之所以得到证成,是因为设立这种职位对所有人都有利;换言之,这种做法之所以得到证成,是因为一个奖励这些才能的制度会带来有利的结果。 [7] 这里并没有把才能本身或才能的稀缺性看成仅凭自身就提供了这种证成。

现在让我来考虑一下,对择优录用的这种制度证成会有哪些可能的反驳。首先,这种证成似乎过度依赖于相关制度所碰巧形成的目标或目的。难道一个制度不会具有一些不恰当地偏袒(或不偏袒)某个群体的目标吗?例如,在20世纪40年代,某所州立的法学院可能会辩称,由于它的目标是培养对国家经济做出贡献的律师,但招收黑人学生却不利于实现这个目标,因为没有律师事务所会雇用黑人。 [8] 但这不会对我所提出的观点构成反驳。因为在我的“三层证成”中,第一层次的问题是规范性的问题,即建立包含相关不平等的制度实际上 是否以及如何具有正当的理由,而不是这个制度如何被看成 具有正当的理由。

程序公平需要依赖于对包含某些不平等的制度的证成,但这种依赖也可能使得选拔标准具有某些灵活性。这不仅与形式的机会平等相容,而且也有利于超越对优点的狭隘理解。比方说,如果社会对某些专业的医生或服务于农村社区的医生具有特殊的需求,那么当某个医学院在决定录取哪个候选人时,除了考虑候选人的预期科学技能和临床技能等因素之外,它还具有正当的理由把那些特殊需求也纳入考虑之中。我在上文提及了某种对法学院政策的证成,但与那种证成不同,这里的证成不会遭受到这种反驳:它构成了一种带来排挤和社会劣等性(inferiority)的实践活动,并且以这种实践活动作为前提。

一些针对女性和少数族群的候选人的平权运动政策,可以用类似的方式来获得证成。因此,这些政策和我所理解以及捍卫的形式机会平等是相容的。按照我对歧视的定义,当人们普遍相信某些群体的成员低人一等时,歧视就会发生。这会导致把这些群体的成员排除在权威职位和专家职位之外,因为他们被认为不适合担任这些职位或被认为缺乏能力。由于人们关于哪些人能够胜任某类职位的信念,在很大程度上取决于在他们的经验中,哪些人通常已经做到了这一点。所以,反抗歧视的一个重要的方法就是将以前被排挤在外的群体成员安置在权威职位之上。由此人们就可以看到,他们在这些职位上也能表现得和其他人一样出色。

因此,教育机构作为进入这些职业的重要途径,它们有一个合法的目标去推进这种程序。也就是说,把优先权给予被排挤的群体中那些有能力表现出色的成员,这种做法并没有涉及程序不公平,只要这对该机构的其他目标所造成的损失都被证明是正当的。而这一点是否为真,将取决于这些目标的增量(incremental)损失的严重性。当我们为培养脑外科医生选拔人才时,除了技能和可靠性之外,其他因素应当纳入考虑的程度是有限的。但并非每一个机构目标都具有这么高的边际(marginal)价值。不同于前面提到的法学院政策,我所描述的这种政策并没有涉及羞辱:没有任何一个群体因所谓的低人一等而被系统地排除在理想职位之外。

支持平权运动的这一理由依赖于这个经验主张,即这种优先政策会产生消除歧视性态度的预期效果(而不是仅仅引发怨恨,或者导致政策的预期受益人被其他人看成是不合格的,因为他们被给予了这种优先权)。这一理由还证明了平权运动的政策只有作为一种过渡措施才是正当的。因为一段时间之后,要么这种政策已经产生了预期的效果,因此它将不再被需要;要么它已经被表明不会产生预期的效果,因此它不能以这种方式来获得证成。

这个例子阐明了两个要点。第一,如前所述,虽然免于歧视的要求和择优录用的要求会互相重叠,但它们有不同的道德依据。第二,这两者都没有要求政策必须处于“(肤)色盲”的状态,或者必须避免使用其他“可疑的分类”。只有当基于种族的决策涉及排挤和低人一等的态度时,免于歧视的要求才会排除掉这些决策。而只有在对种族和其他“可疑分类”的使用与相关制度的合法目标无关时,择优录用的要求才会排除掉这些使用。

另一种针对程序公平的制度性理论的可能反驳是,它似乎不能解释违背择优录用的行为是在错误地对待那个没被选中的人。在种族歧视的情况下,被歧视者之所以受到错误的对待,我们能够确定的一个依据是:他基于种族的原因而被判定为低人一等。因此,反对种族歧视的论证建立在这个主张的基础之上,即人们不应当遭受这种错误的对待方式。相比之下,如果有人在阅读申请文件时任人唯亲或懒惰懈怠,那么对这些行为的错误之处进行制度性的解释似乎就不能把握到这层含义,即这些实践活动错误地对待了那些被排挤的人。它使得这些违背择优录用的行为看起来只是错误地对待了制度或负责选拔的工作人员的雇主。与此相关的抱怨就只是这个负责选拔的工作人员没有恰当地做好他的工作。

对这个显见反驳的回复依赖于这一事实,即支持择优录用的工具性理由只是更全面的“三层证成”的一部分。这个证成是为了回应某个人的抱怨 ——他抱怨他所拥有的物品比其他人更少。而这个回应是否恰当,则取决于对那三个主张的恰当捍卫,特别是对第一个主张的恰当捍卫,即设立带有特殊益处的职位从一开始就得到了证成。支持择优录用的这一理由所具有的制度性特征反映了这个事实:只有当职位的执行方式与对它的证成相一致时,结果的不平等才会得到证成。虽然我们有责任向 受此结果影响的人提供一个全面的证成,但择优录用作为一个自上而下的步骤,它只是这个全面证成的一部分。(稍后我会对这个反驳做出进一步的回应。)

对制度性理论的第三个关切是,它的涵盖范围可能太狭窄了。例如,假设某类相关职位有空缺,但同等合格的候选人数量却比空缺的职位更多。在这种情况下,即使我们从这些同等合格的候选人中挑选出我们的亲戚或以前的学生,制度性理论似乎也不能对此提出反驳。但是,如果在许多同样有资格获得某一职位的候选人当中,所有被选中的人都是当权者的朋友,那么这看起来应当受到反对。

诚然,在这种情况下,没有人可以抱怨这种填补职位空缺的方式不会促进那些为职位提供证成的目标。但我们同样也不能对那些被拒绝的人说,任命他们无法同等地实现这些目标。所以,这里没有任何制度上的正当理由会支持选择其中的某一个候选人,而不是其他的候选人。

在这种情况下,任何候选人都不能要求获得该职位。因此,我们之所以应当反对我所设想的那种选拔方式(涉及偏袒决策者的朋友或政治上的支持者),就不是因为它的结果(被选中的那个候选人),而是因为造成这种结果的方式。在我看来,这意味着反对这项政策的理由是,它违背了我在第二章中所讨论的平等关切的要求。这种偏袒之所以看起来应当受到反对,恰恰就在于一些人出于对某个人的利益的更大关切而把职位提供给他。由于平等关切的要求不适用于私人事务,所以如果相关的决定是一件私人事务,那么我们就没理由反对“偏袒”。这种“偏袒”可能是非常恰当的。因此,我们需要的是一种做出选择的方式,并且这种方式在设立职位时不会涉及某些候选人的利益比其他人的类似利益受到更大的重视。这就是为什么抽签看起来能够满足这个要求。 [9]

第四个担忧也与这种想法有关,即关于程序公平的制度性理论过于接近一种以效率作为依据的论证。避免种族歧视并不涉及放弃一个人有资格获得的东西。但是,择优录用是有成本的:它不仅要求负责招聘或录用的工作人员要放弃对亲友的偏袒,而且谨慎地阅读申请材料也需要付出劳动成本。所以,与此相关的问题是:一个人必须得多谨慎呢?他在选拔的过程中必须投入多少时间和精力呢?制度性的理由也许会提供这样一个回复:必须投入时间和精力,直到一个更谨慎的过程所需要的边际成本会大于额外的谨慎所带来的边际效益。在此,额外的谨慎通过促进那些证成设立相关职位的目标而带来了效益。

这个回复看起来并不充分。要对申请人做到公平看起来会提出更多的要求。例如,使用诸如种族、性别或候选人所在的地区等替代性指标去作为选拔候选人的手段,即使这种做法是高效的,它看起来仍然是不公平的。这一点给了我以下这些启发:在对程序公平的解释之中,制度性理论是一个必不可少的组成部分,因为只有它才能解释相关的选拔标准。但这种理论忽略了这个事实:人们除了有理由希望获得某些制度职位所具有的经济优势和非经济优势,他们还有理由希望作为这些职位的候选人而受到认真对待,并且希望他人的考虑依据的是他们的优点(即由制度决定的优点)。使用替代性指标,甚至没有谨慎地阅读申请材料,这些做法可能都没有给予人们应有的考虑(除了在某些情况下由于其他理由而应当受到反对以外)。

那么我们到底要求什么样的应有考虑呢?这个问题很难回答。在特定的情况下,答案可能既取决于制度践行更谨慎的活动所需要的成本,也取决于个体申请人所在乎的事物是什么。我的观点是,仅凭前一种考虑无法充分地解决这个问题。应有考虑的要求既独立于制度效率的要求,也超越了这一要求。就像第二章所讨论的平等关切一样,这个要求看起来既有比较性的因素,也有非比较性的因素。所有人都应当被给予一定程度的谨慎考虑,即使我们很难确切地表明这个程度到哪为止。然而,当超过这种程度的时候,如果某些群体的成员比其他人得到了更谨慎的考虑,那么这种做法也应当受到反对(它违背了平等的关切)。

在本章的开头,我承诺提供一个对机会平等的“道德剖析”——确定它所涉及的各种道德观念以及它们之间的关系。让我对此稍做总结。我已经表明,这些观念包括:首先,制度所产生的不平等职位如何能够得到证成。我在前文探讨了这种可能性,即程序公平的要求可被理解为此类证成的推论。其次,我审视了这种公平观所涉及的对优点的看法——优点是一种依赖于制度的观念,并考察了择优录用的要求和免于歧视的观念如何互相重叠又有所区别。最后,我还表明,这种观念需要由应有考虑的要求来进行补充。把这些观念合在一起,看起来就解释了程序公平的要求。

但这些讨论都没有涉及我们应当如何理解实质机会的要求以及如何证成这一要求。我将在下一章来讨论这些问题。

[1] 在以下这种情况,它们确实会类似于音乐才华:如果产生不平等的制度之所以得到证成,是因为这些制度给予人们应得的东西,并且这种应得在某种意义上独立于这些制度。我感谢本·巴格利(Ben Bagley)提醒我注意这种可能性。我将在第八章中论证,严重的经济不平等不可能以这种方式来获得证成。

[2] 诺曼·丹尼尔斯清楚地表明了这一点。参见“Merit and Meritocracy”,210。丹尼尔斯还指出(218-219):就职位及其报酬而言,存在着各种各样的制度证成,而程序公平的任人唯才理念可以和许多不同的制度证成相结合。

[3] 我感谢雷吉娜·斯考滕(Regina Schouten)和约瑟夫·费希金提醒我有必要强调这一点。

[4] A Theory of Justice , section 12.

[5] G. A. Cohen, Rescuing Justice and Equality , 158–9.

[6] 科恩考虑了这种替代解释(Rescuing Justice and Equality , 166-7),但他拒绝接受它。科恩的理由是,罗尔斯需要对“道德任意性”采取更强健的解读,从而把“道德任意性”看成是一个支持“平等的基准”(benchmark of equality)的理由,以此来解释在原初状态中如何形成差别原则。但这在我看来是错误的。正如我将在第九章中所解释的那样,这个基准有着完全不同的依据。

[7] 罗尔斯要完成他对“自然的自由体系”的反驳,还必须论证:虽然奖励某些稀缺才能的实践活动会提高效率,但对于这些人来说——他们在某种更平等的实践活动中会获得更多的益处,仅凭效率并不是一种充分的证成。

[8] 罗纳德·德沃金讨论了这个例子,参见Taking Rights Seriously , 230。

[9] 根据其他因素来做出选择,比如雇用一个矮个子或穿蓝衬衫的人,这些都不算是更重视任何一个候选人的利益。但以如此微不足道的理由来拒绝某些候选人,这意味着没有对那些被拒绝的人的利益给予充分的重视。(参见Frances Kamm’s “principle of irrelevant utilities,” in Morality, Mortality , vol. i, 146。)然而,如果我们之所以将一份工作给予几个同等合格的候选人中的某一个人,是因为他更需要这份工作,那么这种做法就不会遭到我所提及的这些反驳(即违背平等的关切或重视某些无关的因素)。我感谢卡姆对这些问题的讨论。

程序公平关注的是个体竞选优势职位的过程。如果个体要通过这个竞选过程而成为优秀的候选人,那么他就需要拥有教育和某些其他的条件;这些教育和其他条件正是我所说的“实质机会”(Substantive Opportunity)的关注对象。而如果没有人能够有效地抱怨他们之所以没能力去竞争优势职位,是因为他们无法充分获取这类条件,那么实质机会的要求就得到了满足。我要关注的问题是:我们应该如何理解这项要求以及如何捍卫它?

我们经常听到的一个说法是:在美国,即便是一个贫困儿童,只要他努力工作,那么他将来也可能会成为富人。这种说法似乎表明,一种包含了至少某种程度的实质机会的机会平等观念得到了广泛的认可,或者说至少得到了口头上的认可,甚至许多右翼人士也如此。 [1] 然而,相比之下,人们却很少提及对这个实质性要求的证成。

这种证成将不得不超出我在上一章中所讨论的对程序公平的证成。只要有足够多的候选人具备担任优势职位所需要的技能,从而有助于实现为优势职位提供证成的那些目标,那么对这些职位的证成就不会提供任何理由去帮助更多的孩子培养胜任这些职位的能力。即便一个机构的需求确实提供了理由去投资培养更多合格的申请人,但这种理由也只是基于对“人力资本”的需求,而不是基于正义的要求。 [2]

作为正义的一项要求,某种版本的实质机会是罗尔斯所说的“公平的机会平等”(Fair Equality of Opportunity)的一部分。他对此的表述是:“那些拥有同等水平的才能和能力并具有相同的意愿来使用它们的人,无论他们在社会制度中的初始地位如何,都应当拥有同样的成功前景。” [3] 罗尔斯在没有提供太多明确论证的情况下,就引入了“公平的机会平等”这个观念,而他更喜欢把这个观念解释为不平等必须“向所有人开放”。

詹姆斯·布坎南(James Buchanan)基于类似的理由而支持这样一种要求,即每个人在实质上都能够获得机会;尽管这并非机会的平等 ,因为他认为机会平等是无法实现的。布坎南说,当“城镇上只有一场游戏”时,每个人就必须拥有“公平的游戏机会”。 [4] 布坎南相信,家庭环境的差异是每个人都能获得这种公平机会的主要障碍。为了抵消这种不公平,他认为良好的全民公共教育和限制代际财富的转移应当是“宪法的要求”,即便这会造成对个人自由和经济效率的一些牺牲。

布坎南心目中的开放性(openness)看起来显然不仅仅适用于人们通过某些程序所竞选的职位(这些程序包括大学录取和就业中的择优录用等),而且也适用于人们通过创业而取得成功等此类事情。限制继承权可以防止富裕家庭的孩子在实现后一种成功时获得不公平的优势。但是给每个人一个公平的游戏机会似乎也要求贫困儿童至少能够获取某些初始的资金和信贷。正如安东尼·阿特金森(Anthony Atkinson)、布鲁斯·阿克曼(Bruce Ackerman)和安妮·艾斯托特(Anne Alstott)以不同形式所提议的,我们可以通过给所有人提供某种最低限度的遗产来实现这个要求。 [5]

布坎南为什么会在实质机会上采取这种强硬的立场,从而与哈耶克和米尔顿·弗里德曼等其他自由市场的支持者的观点形成鲜明的对比,这是一个有趣的问题。我认为答案是,不同于哈耶克和弗里德曼, [6] 布坎南是一个契约论者(contractarian)。 [7] 就像罗尔斯一样,布坎南也相信,对于每一个被要求去接受和参与制度的人而言,这些制度必须可被证成。 [8] 他认为,只要社会上的理想职位没有对所有成员“开放”——不管他们出生在哪个家庭,那么这种证成性(justifiability)的要求就没有得到满足。而如果人们缺乏一个公平的“游戏”机会,那么我们就不能要求他们接受并遵守这种“游戏”规则。

我将从以下这两个问题来展开我的论述:支持这项开放性要求的理由是什么,以及它适用于哪些职位范围?罗尔斯认为,要使社会和经济的不平等成为正义的,这项要求是一个必须得到满足的条件。关于他的正义第二原则,罗尔斯的最初陈述是:“社会和经济的不平等应被这样安排,以便(a)我们能合理地期望它们对每个人都有利,(b)它们所依附的职务和职位向所有人开放。”后来他又增加了“在公平的机会平等的条件下”作为进一步的说明,罗尔斯更喜欢用它来解释开放性。这表明,要使社会和经济的不平等 成为正义的,开放性的要求是一个必须得到满足的条件。由此可见,这一要求所适用的职位只是那些带有不平等报酬或特权的职位。让我把这种支持开放性要求的理由称为“正义不平等的理由”。

一个更广泛并且要求更高的想法是:如果一些人因遭受歧视或因没有出生在足够富裕的家庭,就被禁止去从事他们有资格胜任并有很好的理由想要从事的那些职业——不管这些职业是否带有特殊报酬或特权,那么这便构成了对该社会的严厉反驳。例如,这些职业包括了艺术家或音乐家等。作为一项实质机会的要求,这个更广泛的要求具有相当大的合理性:除非有胜任资格的人出生在富裕的家庭,否则他们就缺乏重要的机会去胜任那些要求接受过高等教育的职业,这无疑构成了对该社会的反驳。 [9] 让我把这种支持开放性要求的理由称为“自我实现的理由”。我之所以提到这两种理由,是因为每一种理由都具有独立的吸引力,尽管较窄的“正义不平等”的理由可能更容易捍卫。 [10] 虽然这两种理由之间的差别在某些方面是相关的,但我将直接关注这个较窄的要求。 [11]

根据罗尔斯的主张,开放性提出了这一要求:“那些拥有同等水平的才能和能力并具有相同的意愿来使用它们的人”应当拥有“同样的成功前景”。为了澄清这一点,我们需要更多地谈一谈如何理解才能,以及如何理解“努力”或“意愿”这项动机要求。有了这些澄清,我们就可以转到这个问题:开放性如何与平等和不平等相关?

正如我在之前所提到的,与程序公平相关的能力概念是一种依赖于制度的概念。如果某个人拥有某种能力,并且这种能力是选拔优势职位的相关依据,那么这便意味着他拥有该职位所要求的那些特征,而这些特征所产生的效果能够证成该职位的设立。同样,在为学术项目挑选预备人才时,相关的能力就仅仅由这些特征所组成:考虑到这些项目的目标和组织方式,这些特征是人们想要在这些项目上拥有出色表现必须具备的特征。

一旦这些职位和教育项目的目标与组织方式确定下来了,那么在这种意义上的能力也就明确了。在某个特定的时间里,某个特定的个体要么具备这些特征,要么不具备,而且一些人会比另一些人在更大程度上具备这些特征。但是,如果工作或教育项目有所改变,那么这种意义上的能力也会发生变化,并且这种变化意味着实质机会的要求也会有所改变。假设通往重要优势职位的教育项目预设了某些语言、计算机技能或科学训练作为前提,那么罗尔斯的开放性概念就会要求所有人必须都能够获得这些东西。一旦只有富裕家庭的孩子才能获得这些技能,那么贫穷家庭的孩子就被阻挡在这些职位的考虑之外。但是,如果获得这些语言或计算机技能是大学相关课程的一部分,而不是被预设的前提条件,那么支持向所有人提供这种训练的这一理由就不适用了。

这一切看起来都很清楚。但尚不清楚的是,这种依赖于制度的能力概念是否足以理解实质性的机会平等要求,尤其是当这项要求采取了罗尔斯的“公平的机会平等”这种形式——它要求“那些拥有同等水平的才能和能力并具有相同的意愿来使用它们的人,无论他们在社会制度中的初始地位如何,都应当拥有同样的成功前景”。 [12] 以这个公式来表述机会平等,看起来是在用能力的概念来为所有人都必须能够获取的教育和其他条件设定标准。而如果一种能力的概念要发挥这种作用,那么它本身就不能依赖于某种特定的教育形式和其他发展条件。

例如,假设一些人觉得抽象推理很容易。因此,他们在数学和计算机编程等科目上表现特别出色,从而有资格获得那些需要这些技能的优势职位。这似乎与“公平的机会平等”是相容的,因为那些没资格获得这些职位的人与那些有资格的人在这些科目上并不具有“同等水平的能力”。但这一结论预设了一种特殊的教育形式。假设我们发现有一些早期干预的方法,无论是特殊的课程、药物还是某种其他的治疗,这些方法都可以让其他孩子在抽象推理上发展出同等水平的能力。那么我们还能说我最初描述的教育程序符合“公平的机会平等”的要求,因为成功的孩子比没成功的孩子在抽象推理上的“能力水平更高”吗?情况似乎并非如此。举例来说,假设富裕家庭为他们的孩子提供了某些特殊的课程或其他的干预形式,从而克服了这些孩子最初在抽象推理上的缺陷。但是,如果贫穷家庭的孩子没有得到这些好处,那么罗尔斯的公式所表述的那种机会平等看起来就没有实现。

由此带来的结论是:只要能力是一种依赖于制度的观念,那么任何关于两个人处于“同等能力水平”的判断,就都预设了某些特定的教育形式以及其他运用这些能力的条件。因此,把平等的成功前景给予那些拥有同等才能的人,这个观点便不能用来详细说明机会平等所要求的教育形式和其他条件。这个问题也许可以通过使用一种不依赖于制度的能力概念来避免。但在我看来,没有这样一种概念与对经济制度的证成相关。 [13]

理解罗尔斯的观点的另一种方式是简单地把它解释为,罗尔斯要求儿童获得成功的可能性不依赖于他们的家庭的财富和收入。这种看待问题的方式,是在用富人所能提供的教育来为如何确定“同等能力水平”这一观念设定教育标准。它认为,假设我们给予两个儿童充足的动力(稍后我会讨论这个因素),并为他们提供最好的教育以及其他现有的发展条件,如果他们表现得一样好,那么他们就处在“同等的能力水平”。

这设立了一个很高的标准,稍后我会考察在一个经济严重不平等的社会中要满足这一标准所涉及的难题。但是,为所有儿童提供足够好的发展条件之所以是困难的,不仅仅是因为贫困,还因为家庭态度和价值观的差异。 [14] 我们可以通过考虑“意愿”(willingness)的问题来把握这一点,这是我先前搁置的问题。

罗尔斯对“公平的机会平等”的阐述在这一点上存在着歧义。他首先说:“那些拥有同等水平的才能和能力并具有相同的意愿来使用它们 的人,无论他们在社会制度中的初始地位如何,都应当拥有同样的成功前景。”但他接着阐述了一个更强的条件:如果许多人的心理成长模式由于不幸的家庭环境而导致他们“未能做出努力”,从而没资格去获得那些他们有能力可以获得的优势,那么“公平的机会平等”就没有实现。 [15] 这后一种更强的主张看起来显然是正确的。仅仅缺乏“意愿”或者未能做出努力,这并不能解决问题。

这里有陷入某种道德主义(moralism)的危险,这是机会平等观念所面临的重大误区之一。 [16] “同等的意愿”(equal willingness)这一短语可能表明,只要我们能够(真实地)对一个沮丧地提出要求的人说,“如果你更努力地尝试过,你就可以获得这个好处,所以你没能获得这个好处是你自己的过错”,那么这就满足了实质机会的要求。这是道德主义的想法,因为它认为,不平等是由穷人的道德过错造成的,所以依据这一理由就可以证成不平等。这里也可能会错误地出现某种应得的观念,它以这种形式呈现出来:努力的人基于他们的努力而恰当地得到了奖励,没有努力的人则由于他们的懒惰而应得痛苦。

虽然这类道德主义和诉诸应得的主张可能具有不少吸引力,但它们都是错误的。 [17] 为了弄清楚它们为什么是错误的,我们需要更仔细地考察以下这种情况会以哪些方式而具有道德重要性,即一个结果是由某个人的选择造成的,或者说它是某个人通过恰当的选择本来能够避免的结果。一种可能的方式涉及我们正在讨论的问题是对某个能动者或者对他的行为方式进行道德评价。如果一个人“心甘情愿”地做了某件事,那么考虑到他对这一行为及其后果的信念,这便表明他认为这是一件值得做的事情。例如,如果我跟你说我会去机场接你,但因为我想在电视上观看我最喜欢的电影明星,所以我没去接你。这个事实便表明,比起你的便利和我给你的保证,我更重视这种观看电影明星的快乐。因此,我已经做出了这种选择,这一事实便与你对我的评价和对我们的关系的评价相关。

但正如我将在第八章中论证的,受助人在道德品质上的差异并不能证成社会福利的不平等分配。所以,一个人的自愿选择会对不平等的结果是否得到证成产生影响,不可能是因为这种选择揭示了这个人的道德品质。因此,我们需要一种不同的解释。

在我看来,一种更好的解释如下所述。 [18] 人们通常具有好的理由希望那些发生在他们身上的事情会受到他们在适当条件下所做出的选择的影响。这其中的一个理由是,人们在良好的条件下——比如当他们充分了解备选方案并能够清晰地思考它们时——所做出的选择很可能反映出他们的价值观和偏好,因此他们在这些条件下所选择的结果更有可能是他们喜欢和赞成的结果。第二个理由是,比起由其他方式所决定的结果,由人们的选择所带来的结果会具有不同的意义。举例来说,礼物的一个重要的意义便来源于这个事实(当它确实是事实的时候),即礼物体现了赠送者对接受者的感情;这一点同样也适用于我们对自己的生活所做出的选择,例如职业选择。

基于这些理由,我们想要对自己生活中的重要方面做出选择,不过这些理由都依赖于做出这些选择时的条件。当一个人不知道替代方案的性质,或者当条件使他不太可能考虑某些有价值的替代方案或不太可能认真对待它们时,选择的价值就会受到破坏。所以人们有强有力的理由想要的一件事就是,让那些发生在他们身上的事情取决于他们在足够好的条件下做出选择时所采取的反应。对于人们生活中的重要方面,比如他们将从事什么职业,这一点尤其如此。

如果一个人是因为他在足够好的条件下未能恰当地做出选择,才使得他没有资格获得某种好处,那么他可能“不会抱怨”他缺乏这种好处。这个人之所以不会抱怨那些提供这种好处的制度,仅仅是因为那些制度已经做了足够多的事情来提供这种好处。但是,只有当这个人在做出选择时所处的条件足够好,这一点才是正确的。

我认为我们应该以这种方式来理解罗尔斯提及“意愿”时其背后的想法。当罗尔斯写道:“那些拥有同等水平的才能和能力并具有相同的意愿来使用它们 的人,无论他们在社会制度中的初始地位如何,都应当拥有同样的成功前景。”这表明在某些情况下,一些人不“愿意”发展自己的才能,这一事实便意味着他们不会抱怨自己没有成功地获得理想的职位。但是,只有当(以及因为)他们在选择不去发展他们的才能时所处的条件足够好,情况才会如此。所以在这种情况下,一些人所拥有的物品比他们原本想拥有的物品更少,这一事实之所以可被(部分地)证成,并不是基于某种关于他们的道德品质的主张——他们没有付出那种使其应得奖励的努力。 [19] 恰恰相反,这是基于一种关于其他人 (包括基本的社会制度)已经为这些人做了哪些事情的主张:因为 为了让这些人在做出选择时处于良好的条件之下,其他人已经做了足够多的事情,所以 这些人不能对此提出抱怨。 [20]

按照这种解释,重要的是一个人在足够好的条件下拥有 选择权,而不是他有意识地做出了 选择。如果某个人处在某些(足够好的)条件之下,并且这些条件使得他原本可以通过恰当的选择而得到某个结果,那么这可能就足够了——即便由于他没有注意到他事实上拥有这种选择权,从而导致他在没有做出选择的情况下就错过了这个选项。 [21]

这种观点并没有否认人们——尤其是那些在恶劣条件下成长的人——是道德能动者,即他们能够对其选择承担责任。 [22] 这里之所以如此,是基于以下这两个理由。首先,这种观点认为人们并没有资格要求获得好的结果:我们必须提供的条件是有限的,而在此之后,需要由人们(他们的责任)来做出自己的决定。其次,即使我们为那些在贫穷的家庭和社会环境下成长的人所做的事情还不够多,他们也仍然是负有责任的能动者,即他们也可能会因为不够努力而受到道德批评。正如我已经论证过的,下述这两个问题是不一样的:第一,他们的选择所反映出的态度是否会受到道德批评;第二,如果社会制度为他们安置的环境使得他们很可能会形成这些态度,那么这些制度本身是否会受到道德批评,即它们是否会因为不符合实质机会的要求而被批评为不正义的。正是未能区分这两个问题才导致了我正在反对的那种道德主义。

要为儿童提供足够好的条件,以确保他们能够在这些条件下选择如何发展他们的才能,这会是一件困难的事情。但这种困难不仅仅是由贫穷和贫穷的后果造成的。在一些情况下,起作用的因素并不是经济因素,或者说不纯粹是经济因素,而是文化因素,可这种困难依然存在。人们可能会对哪些事情发展出“努力的意愿”,这既取决于他们认为哪些事情对他们来说具有真实的可能性,也取决于哪些事情是他们所看重的。而对于在不同社群长大的人而言,这些问题会具有不同的答案。例如,不同于旧秩序的阿米什(Old Order Amish)和罗姆(Roma),在其他社群长大的儿童通常发展出“努力的意愿”是为了实现某些其他的目标,而不是为了取得社会给予最高奖励的那些成就。情况之所以如此,可能是因为他们成长的社群所盛行的态度导致他们不认为这些成就是有价值的,或者不认为这些追求对他们来说具有真实的可能性。举一个不那么极端而大家又非常熟悉的例子:如果一些年轻女性因为她们的家庭相信并鼓励她们相信某些职业不适合女性,从而导致这些年轻女性没有为她们本来能够取得资格的职位而奋斗,那么实质机会的要求就没有得到满足。

与儿童特定的家庭价值观一样,由于儿童生活在一个更大的社会之中,这个社会所盛行的态度也会与此相关。我们或许会对以下这种负面的考量耳熟能详:对社会上的种族主义态度和性别歧视态度的一种反驳是(这不是唯一的反驳),它们让被歧视的群体认为自己不适合从事各种有价值的职业,从而破坏了机会平等。但是,社会态度能够以一种更正面的方式来起到重要的作用。在不违背父母权利的情况下,要让每个孩子的家庭环境都为孩子们提供“良好的条件”,以便他们能够在这些条件下形成关于追求什么样的生活和职业的想法,对此我们能够做的事情少之又少。但社会可以提供一个更大的环境,使得在此环境之下,孩子们能够考虑各种各样的替代方案,并且这些替代方案对于任何一个孩子来说都是可能的选项。 [23] 这也许是我们能够做到的最好的事情。

如果我所描述的程序公平和实质机会都实现了——职位在我们所讨论的意义上“向所有人开放”,那么一个人是否会获得某个带有特殊优势的职位,就将取决于这个人的能力(在依赖于制度的意义上)以及他是否选择以必要的方式为这一职位而努力奋斗。然而,我们不应该由此推断出:按照我的观点(或者说,我相信按照罗尔斯的观点),才能(或能力)和发展自身能力的意愿都是个人的特征,并且奖励它们是正义的或恰当的。 [24] 虽然这两个因素都会对分配正义产生影响,但它们之所以具有这种规范性的效果,却是基于非常不同的理由。

“才能”的重要性源于对某些优势职位的证成,即一开始设立这些优势职位是有正当理由的;并且它被作为程序公平的依据,也是由这种证成推论而来。而动机作为一种在特定职业中努力工作的倾向,是保持生产力所需要的品质之一;这个特征就像其他形式的才能一样,也是一种得到制度证成的选拔依据。除此之外,正如我已经论证过的,“愿意”去发展自己的才能,这种意愿并不是某种本身值得奖励的个人积极特征。倒不如说,“意愿”的相关性就在于,意愿的缺乏 ——未能利用发展自身才能的机会——能够破坏一个人针对他缺少某些好处而提出的反驳。 [25] 但只有在以下这种情况下,意愿的缺乏才具有这种破坏的效果:通过将这个人安置在足够好的条件之下,从而使得他能够通过恰当的选择而获得更多的回报,对此我们已经为他做了足够多的事情。 [26]

到此为止,我已经完成了对开放性这个观念的澄清。在以下这两种情况下,某个职业就没有在我们所要求的意义上对一个人开放:第一,他没有在足够好的条件下来决定是否从事这个职业;第二,他本该拥有这一职业所要求的能力(这里是在我讨论过的那种依赖于制度的意义上来理解“拥有能力”的),但他却没有机会获得发展这些能力所需要的教育。现在我开始讨论开放性与平等的关系。

作为开放性的一项要求,实质机会要求实现某种平等吗,还是它只要求某些条件的满足需要达到一种充足的程度?后者看起来是正确的,因为开放性所要求的只是人们能够获得足够 好的教育来发展自己的才能,以及在足够 好的条件下来选择发展自己的某些才能。罗尔斯要求,那些拥有相同的能力以及具有相同的意愿来发展能力的人,无论他们出生在何种社会阶层,都应该具有“相同的机会”来获取优势职位。罗尔斯的这项要求可能被解释为,人们需要拥有足够好的条件来发展自己的才能,但对这些条件的获取却不应该依赖于他们的社会阶层。 [27]

然而,对于发展个人的才能而言,什么样的条件才“足够好”呢?回想一下,我们正在处理的是依赖于制度的能力,它依赖于某些特定的教育形式以及其他发展能力的条件。这意味着,只要下述这种情况为真,它就表明一个来自贫困家庭的小孩具有能力在某个大学项目或某些职业中取得成功:如果他接受过当前最好的学校教育,那么他就会发展出一个人要取得这些成功所需要具备的那些特征。而从发展这些特征的角度来看,当前最好的学校教育意味着这些教育与富人可以为其子女提供的教育一样好。所以在学校教育方面,“足够好”意味着“一样好”。

因此,经济不平等可能会以两种方式来干扰开放性。即便每个人都在足够好的条件下来决定其职业追求并且都能够获得最好的教育,但一个人的家庭经济状况仍然可能会影响他的成功机会。因为富裕的家庭可以通过贿赂、人脉关系或其他操纵制度的方式来影响人们竞选优势职位的过程。这就意味着程序公平受到了侵犯。我在后面会讨论这种可能性。

家庭经济状况可能产生影响的另一种方式是,它会影响开放性的条件在多大程度上得到满足。开放性对两种条件提出了要求。首先,儿童若想要在学校和以后的生活中取得成功,他们就需要具备某些认知能力(如语言技能)和动机倾向(如纪律和志向),所以开放性要求为所有儿童提供幼儿发展这些能力和倾向所需要的条件。虽然这一要求很难得到满足,但正如我之前所说的,阻碍满足这一要求的主要因素是贫困和家庭价值观的多样性,而不是不平等本身。

然而,在中小学教育方面,如果富人孩子的学校比穷人孩子的学校要好得多,从而使富人孩子能够在高等教育的竞争以及随后的职业竞争中占据主导性的优势地位,那么不平等就会是一个严重的问题。这意味着,以下这种情况会违反开放性的要求:如果穷人的孩子接受了富人的孩子所拥有的那类教育,那么他们在竞选优势职位时将会是具有同等竞争力的候选人;但由于他们实际上没有接受过这种教育,所以他们无法成为那种候选人。换言之,这些孩子本来能够拥有依赖于制度的能力。

我们可以通过改善公共教育来满足开放性的这项要求。但考虑到成本以及合格的学校和师资的短缺,我们也很难满足这一点。此外,这里还存在一种教育军备竞赛的风险。在这种竞赛中,富裕的父母会不断地提高开放性所要求的教育水平,因为他们会给自己的孩子提供更多的预修课程和其他形式的教育经验,以便让他们的孩子在竞选高等教育时成为更有竞争力的候选人。

因此,为了确保理想的职位在一种重要的意义上向贫困家庭的儿童开放,国家看起来必须不断地为所有儿童提高教育水平和早期发展条件的水平,以便达到最富裕的家庭为其子女所提供的那种水平,或者国家必须限制富裕的父母能够提供的教育优势。这无疑构成了一个两难困境,因为前者看起来极其困难,而后者似乎不可接受。 [28]

但值得考虑的是,比起人们所普遍意识到的,这一困难是否更多地在于程序公平难以实现。正如我已经论证过的,为优势职位选拔人才的适当标准,既依赖于这些职位的证成目标,也依赖于这些职位的担任者为了促进这些目标所做的事情。出于讨论的目的,让我们假设这些职位已经得到了证成,并且候选人是由于具备在这些职位上表现优异的(依赖于制度的)能力才被选中的。同样,假设某些教育的目的是为这些职位培养人才,并且为这些教育项目选拔候选人的适当标准依赖于这些项目的组织方式,即依赖于它们预设了哪些技能(而不是它们提供机会去获得哪些技能)。

鉴于这种项目的目标和组织方式,如果该项目的选拔过程部分依赖于某些与促进这些目标无关的技能,那么这便违反了程序公平。而如果只有富人才有机会获得上述这些技能,那么这种违反行为将格外不正当。但是,即便不存在与经济地位的这种联系,这在程序上也是不公平的。

如果某些技能与教育项目相关(例如使用某一计算机编程语言的能力),那么以下这两种做法可能会具有可行性:第一,预先假定这种技能是合格的申请者应当已经具备的技能;第二,将这种技能的培训作为教育项目本身的一部分。现在假设这种技能确实相关,并且这种技能的培训也可以作为该项目的一部分。再假设,当我们对比已经接受过这种培训的候选人和没有接受过培训的候选人时,能够辨别出哪些人可能在该项目上表现得更出色。也就是说,这是在假设,除了这种特定的计算机编程技能,我们还能够根据他们依赖于制度的能力来对他们进行评价。如果这一点为真,那么以下这种做法就会违背程序公平:虽然一些申请人还没有获得这种技能,但我们能够预测到他们在这个项目上会表现跟那些具备这种技能的人一样出色,并且他们还会获得这种技能;可即便如此,那些已经获得这种技能的申请人还是更受到青睐。尤其是(但不仅仅是)当富裕家庭的申请人更有能力获得这种技能时,这无疑违背了程序公平。

现在假设某个教育项目之前一直在常规课程中提供这种技能培训,但它决定要削减成本了,并通过要求申请人在入学之前应该掌握这种技能来“外包”该项目的这部分内容。而这将使得来自贫困家庭的申请人更难通过竞争来获取入学资格。因此,至少在这种培训可以由“内部”提供而不会引起太大的效率损失的情况下,上述的做法便可能会遭到基于公平的反驳。如果这一点是正确的,那么相反的方向看起来也同样为真:如果一个机构能够在不牺牲太多效率的情况下而提供某种技能的培训,但它却预设了这种技能(作为资格条件),从而使贫穷的申请人处于劣势,那么它可能就会遭受到反驳。当然,为了避免不公平地使某些潜在的申请人处于劣势,这种教育项目必须承担多少此类的代价,这确实是一个问题。在我看来,这个问题与我们之前考虑过的另一个问题属于相同的类型,即为了给予申请人应有的考虑,一个机构在审核申请文件时应当保持多大程度的谨慎。

考虑一下美国大学的录取过程这一特定的情况。为了让他们的孩子在大学录取时成为更有竞争力的候选人,富裕的家庭可以做的一件事就是给这些孩子提供诸如此类的东西:预修课程、出国学习语言,以及科学和其他学科的暑期课程。按照我已经提出的论证,只要申请人在大学里也能够获得这些充实项目所提供的技能,那么一种将这些技能视为积极因素的录取过程在程序上就是不公平的。 [29] 以申请人在一系列固定的基础课程中的表现作为依据来对他们进行评估,这种做法可以消除或至少减少此类的程序不公平。如果我们采取了这种措施,那么上述两难困境的某个方面就可以避免:我们既不必为所有学生提供这种预科培训,也不必阻止富裕的父母提供这种培训。事实上,我们可以鼓励父母这样做,因为拥有这些额外的技能会让他们的孩子受益,但不会使录取过程对他们有利。但是,如果程序公平没有实现,那么无论为自己的孩子提供这些好处是多么不可抗拒的一件事,这都是一种钻体制漏洞的方法。 [30]

我刚才提出的这类录用政策可能会带来的一个影响是,它会大大地增加那些必须被视为具有同等资格的申请人的数量。正如我之前所提议的,程序公平可能会要求在这些候选人之中使用抽签来做决定。 [31] 这将导致富裕的父母更难在精英机构中为其子女安排位置,从而降低了那种高估此类特定成功的倾向(我在第三章中讨论过这一点),以及降低那种认为此类成功应当以巨大的经济优势作为回报的倾向。

为所有人提供高质量的基础教育,以及当教育会导向优势职位时,在教育选拔的过程中实现程序公平,这些措施都是迈向机会平等的重大步骤。但这些还无法实现这个目标,它们依然留下了两种困难:第一种困难来自很多儿童在幼儿时期的贫穷环境,第二种困难则来自家庭价值观和偏好的差异。然而,这些措施会降低富裕家庭通过支付额外的教育费用而为其子女所提供的竞争优势。剩下的这些问题更多是由贫穷和文化造成的,而不是不平等的产物。

总结一下对机会平等的这个道德剖析:我认为机会平等这个观念是对不平等的“三层证成”的一部分:

1.制度证成: 建立一个会产生这种不平等的制度是有正当理由的。

2.程序公平: 虽然这个过程所产生的结果是,其他人获得了这个优势,而抱怨者没有获得这个优势,但这在程序上是公平的。

3.实质机会: 尽管抱怨者在这个过程中缺乏必要的资格或其他手段去做得更好,但这一事实没有涉及任何错误的行为。

我在第四章中论证过,程序公平的要求(即根据优点或才能进行选拔)是对不平等的证成的一个推论,这种证成建立在不平等所带来的福利的基础之上。相关的才能观念是一种依赖于制度的观念。才能指的是这样一些品质:考虑到 那些职位的组织方式,它们的担任者必须具备这些品质才会使这些职位带来某些福利,而正是这些福利构成了对这些职位的证成。许多程序不公平的情况也是某种意义上的错误歧视的例子。但是,种族歧视和性别歧视所涉及的羞辱和排挤包含了一种特有的错误,这种错误独立于程序不公平。最后,我论证过,我所提出的“关于程序公平的制度性理论”需要由给予所有人应有的考虑这个更进一步的观念来作为补充。

在这一章中,我把实质机会的道德依据定位在这个观念之上,即社会制度必须对它们所适用的全部对象而言是可被证成的。这种证成性至少要求那些带有特殊优势的职位,或许还包括在该社会中人们有理由去重视的其他职业,都必须对所有人开放。在这里,开放性意味着,除了我所描述的那种依赖于制度的能力,这些职业不会基于其他理由而把人们排除在外。

我还论证过,只有当个人在足够好的条件下做出选择时,个人的选择才具有相关的道德重要性。而当责任作为道德评价的先决条件时,一个人要在这种意义上对其选择负责,这里所需要满足的条件就不同于上述那些足够好的条件。未能区分这两种责任形式导致一些人错误地对机会平等采取了一种道德主义的理解方式。

为人们提供足够好的条件,使他们能够对职业追求做出有意义以及具有道德重要性的选择,这一点之所以难以实现是由贫穷和家庭价值观的多样性造成的,而不是由不平等所引起的。然而,在当前的情况下,不平等的确威胁到了这一目标,即结果应当取决于个人的才能(在依赖于制度的意义上)而不是他们的社会环境,因为富人总是能够为其子女提供比其他人更多的东西。这种不公平的竞争似乎只有通过这两种途径才可能被遏制:第一,消除不平等;第二,限制富人能够为其子女提供的东西。我已经表明,如果程序公平确实实现了,并且优势职位的选拔标准不包含对富人有利的不必要因素,那么这一困难便可以得到缓解,即便没有被消除。而这会对那种为了给所有人提供公平的成功机会所需要的公共教育设置一个上限。然而,在目前的情况下,经济不平等确实是一种对实质机会的严重威胁,因为富人不仅可以为其子女提供更多的东西,而且他们的政治影响力也阻碍了为所有人提供足够好的公共教育。 [32]

我一开始就注意到,机会平等有一些不好的名声,因为一些人认为它对不平等提供了不正当的支持。人们对机会平等的思考容易陷入很多误区,接下来我将针对在前面的讨论中已经识别出的一些误区进行评论,并以此作为结尾。首先,重要的是要记住,即便机会平等实现了,它也不是一种对结果不平等的证成,而只是正义的一个必要条件:虽然某些不平等以其他方式得到了证成,但它们必须满足这个必要条件才会在事实上是正义的。

其次,当机会平等事实上还没有实现的时候,不要以为它已经实现了,这一点也很重要。我希望前面的讨论已经表明,机会平等是一个非常苛刻的要求。即便是程序公平也非常难以实现,并且它的实现程度并没有人们通常所设想的那么充分。但机会平等不仅仅要求程序公平,它还要求为所有人提供实质机会。

最后,同样重要的是,我们应当避免我所描述的那种道德主义。为自己努力工作而感到高兴和自豪,甚至对自己和其他努力工作的人产生道德上的认可,以及不认可另一些不努力工作的人,这都不是道德主义。这些感受是相当合理的感受。如果某些社会制度承诺奖励努力工作,而某个人为了追求这种奖励已经努力地工作了,那么他自然会感到自己有资格得到这些奖励。此外,只要这些制度本身已经独立地获得了证成,那么这种感受就会非常合理。但如果认为这些制度已经得到了证成,并且仅仅因为 穷人不够努力而受到了道德批评,就认为穷人对这些制度的抱怨是得不到证成的,那么这就会是一种道德主义。这种观点既是错误的,也是道德主义的,因为它把焦点放在穷人被假定的(或者即便是真实的)道德错误之上,而忽略了这个关键的问题:这些人是否处在足够好的条件之下来发展他们的才能以及做出相关的决定。

由于这种道德主义的吸引力在心理上具有强大的影响,所以它在政治上意义重大。人们非常渴望相信他们在道德上有资格得到他们已经挣来的那些东西,并且想尽可能多地保留那些东西。不过以下这种观点对这两种利益都构成了威胁:虽然一些人通过某种制度程序挣来了他们的收入,但因为其他人缺乏足够好的条件来参与竞争,所以这种制度程序是不正义的,因此那些已经挣得收入的人应该缴纳更高的税收来纠正这种不正义。道德主义提供了一种逃避这一结论的方式,它允许人们继续相信他们的收入是合法的,并且不必相信他们被要求做出任何牺牲。指出这种思路所涉及的哲学错误可能不会损害其广泛的吸引力,但这仍然是值得做的一件事情。

[1] 不过,也有一些人拒绝实质性的机会平等。哈耶克就是一个坚定的反对者,他接受了一种较弱版本的形式机会平等,这在他看来意味着没有歧视以及一种“职业对才能开放”的政策。例如,他写道:反对由家庭财富差异所导致的儿童前景差异,并不会比反对由不同遗传天赋所引起的差异更有理由,因为后者也是儿童从他们的父母那里继承而来的(The Constitution of Liberty , 94)。他可能认为,由于这两种因素都不是一个人所能控制的,所以一个儿童对后者(才能)所应得的功劳并不会比前者更多。我在第四章已经解释过,把更多的报酬给予那些有“才能”的人,这种做法的合法性不需要依赖于这个假定,即他们应得这些报酬或他们能够“宣称”对他们的能力“有功劳”。罗伯特·诺齐克也拒绝这种强硬形式的机会平等(Anarchy,State and Utopia , 235-9)。这并不令人感到意外,因为在他看来,如果不平等来自个人通过行使其财产权所做出的选择,那么仅凭这一事实就足以证成不平等。

[2] 米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)为“职业教育和专业教育”提出了这个论证。他认为,一个受过教育的公民会带来“邻里效应”(neighborhood effects),这便构成了对中小学教育开支的证成。参见Capitalism and Freedom , chapter 6。这是一个支持资助公共教育的好理由,但不是唯一的理由。

[3] A Theory of Justice , 73.

[4] “Rules for a Fair Game: Contractarian Notes on Distributive Justice.”布坎南还写道:“恰当理解的话,即使作为一种理想,‘机会平等’也必须通过以下这种方式来定义:不管对于参与者的特定情况而言,何种‘游戏’才是最合适的,‘机会平等’意味着参与者在创造价值的能力上缺乏某些粗略的、可能不可通约的重大差异。”(P. 132)

[5] 参见Atkinson, Inequality: What can be Done? , 169–72和Ackerman and Alstott, The Stakeholder Society 。他们都把这个想法归功于托马斯·潘恩(Thomas Paine)的《土地的正义》(Agrarian Justice )。我们越重视这种创业的成功,就越会加强这些措施。约翰·托马西(John Tomasi)认为罗尔斯等理论家不够重视这种类型的机会。参见Free Market Fairness , 66, 78, 183。但托马西的回应方案却是对经济自由采取某种形式的宪法保护,而不是采取措施来保障利用经济自由的能力。

[6] 哈耶克似乎主要是一个后果主义者(consequentialist),他也用后果主义的理由(他称之为“权宜之计”的理由)来为自由市场辩护,尽管哈耶克表示他同样“把个人自由的价值作为无可争议的伦理预设”。参见The Constitution of Liberty , 6。

[7] 他的文章的副标题是“分配正义的契约论札记”(“Contractarian Notes on Distributive Justice”)。另外,布坎南在《一种对罗尔斯式的差别原则的霍布斯式的解读》(“A Hobbesian Interpretation of the Rawlsian Difference Principle”)中说,他和罗尔斯“共享着准康德式(quasi-Kantian)的契约论预设,而不是边沁式的效用主义(utilitarian)概念”。在他和理查德·马斯格雷夫(Richard Musgrave)合作的《公共财政与公共选择》(Public Finance and Public Choice )一书中,布坎南评论说他和马斯格雷夫“基本上”都是契约论者,并且他说“我根本不愿意承认我是一个效用主义者”。关于布坎南与罗尔斯之间漫长且令人尊敬的思想通信,参见Sandra J. Peart and David M.Levy (eds), The Street Porter and the Philosopher , 397-416。

[8] 对于那些被要求去接受某些制度的人而言,这些制度需要在什么意义上得到证成,人们对此存在着不同的看法。按照我的看法,道德和正义的原则是由这两种理由的相对强度来决定的:一些人有某些理由来反对某一方案给他们带来了负担,其他人则具有另外的理由来反对那些没有包含这些负担的替代方案。(参见What we Owe to Each Other , chapters 4, 5。)布坎南关于证成的看法可能缺乏这种明确的比较性质,但它建立在这些理由的基础之上:因为不同的原则会以某种方式对人们的利益产生影响,所以这些影响方式给人们提供了理由。(参见脚注7中所引用的布坎南的著作。)相反,杰拉德·高斯(Gerald Gaus)认为,一个制度或政策只有在这种情况下才是可被证成的:在相关生活的所有方面,比起没有管理规则,每个公民都有充分的理由更愿意接受这个制度或政策。他认为,相关的理由建立在每个公民实际的规范观点之上,包括公民对道德和正义的实际观点,而不管这些观点可能是什么。一些公民可能在其他人能够要求他们提供什么东西这一问题上持有某些最低限度的道德观点,而这会导致在国家必须或可以提供什么东西这一问题上得出相应的最低限度的结论,因为高斯的一致同意要求(requirement of unanimity)赋予了这些公民否决权,使得他们能够否决任何提出更高要求的方案。(参见The Order of Public Reason , chapter 6, esp. 363-6。)

[9] 乔治·谢尔(George Sher)为这种更广泛的要求提供了辩护,参见Equality for Inegalitarians 。他写道:“国家有义务让每一个公民都尽量能够有效地生活。”(第157页)在这里,“有效地生活”意味着“接受那些我们事实上有理由去追求的目标,构思以及采纳某些实现这些目标的计划,并且以某些有效和灵活的方式来执行这些计划”。如前所述,这是一项非比较性的要求,并且这项要求为不同的个体所提供的资源会有所不同——这取决于他们的目标和能力。不过,某种平等的要素会通过我在第二章中所说的平等关切的要求而加入进来。这正如谢尔所说的:“我们在道德上是平等的人,这意味着我们的利益同等重要。”(第94页)

[10] 诺曼·丹尼尔斯似乎诉诸了这个更广泛的概念。他说在他的论证中,机会平等要求医疗服务必须成为公平的机会平等的一个必要条件。丹尼尔斯说,人们必须能够获得对疾病的治疗,因为“与一个人所处社会中的正常机会范围相比”,疾病“破坏了他能够利用的机会”。在他看来,“正常的机会范围”指的是,考虑到“该社会的历史发展阶段、物质财富水平和技术发展水平”,“合乎情理的个体有可能会为他们自己制订的那一系列‘人生计划’”。(“Fair Equality of Opportunity and Decent Minimums,” 107.)

[11] 罗尔斯的某些话暗示了这种更广泛的要求。例如,“每一个具有相似的动机和天赋的人,都应当拥有大致平等的文化前景和成就前景。那些具有相同能力和志向的人,他们的期望不应当受其社会阶层的影响”(A Theory of Justice , 63)。如果把以“文化和成就”作为衡量标准的认可(recognition)也纳入“自尊的社会标志”(它属于罗尔斯所说的“社会基本益品”)之中,那么这两个理由之间的差异就可能会被弥合。但是,这类认可的不平等并不具备(或者说,我认为不需要)我所假定的那类制度证成,即诸如收入、财富和“带有权力和特权的职务”等其他社会基本益品的不平等所要求的那类制度证成。

[12] 约瑟夫·费希金在《瓶颈》(Bottlenecks )中提出了这个问题,尤其在第二章中。我极大地得益于费希金的讨论。

[13] 费希金强有力地论证道,不存在这样一种概念。参见Bottlenecks ,chapter2。同样的观点也适用于“残疾”(disability)这个概念。如果某个特征使其拥有者在他们所处的社会中更难以采取他们有理由想要的那些方式去发挥作用,那么这个特征在一种重要的道德意义上便是一种残疾。可能有某种残疾的概念,例如“物种正常功能的缺失”,它不依赖于制度,并且不以这种方式依赖于特定社会的性质。但我认为,这样一种概念在道德上并不重要。一个人缺乏他所属物种的典型特征,这一事实只有以某种方式干扰了他有理由在乎的事情,它才在道德上是重要的。从残疾依赖于制度也依赖于社会这两点可以得出,我们在原则上可以通过这两种方式来防止由残疾引起的机会不平等:要么通过改变社会以便使得重要的社会角色不需要原来那些相关的特征,要么使个人有可能避免拥有这个“残疾”特征。

[14] 经济阶层的差异和传递给儿童的态度的差异并不是相互独立的。关于中产阶级家庭的育儿策略与工人阶级或贫困家庭的育儿策略在向儿童传递不同优势方面有何不同,参见Annette Lareau,Unequal Childhoods 。

[15] 罗尔斯提及“做出努力的意愿”取决于“幸福的家庭和社会环境”的那个段落很具有代表性。参见A Theory of Justice , 64。

[16] 塞缪尔·谢弗勒(Samuel Scheffler)提出了这一点,参见“Choice, Circumstance, and the Value of Equality,” 220ff。

[17] 我会在第八章提出论证来反驳这种诉诸应得的主张。

[18] 更充分地阐述这种解释,参见我的“The Significance of Choice”和chapter 6 of What we Owe to Each Other 。

[19] 之所以只是部分证成,因为这一点也是必要条件,即产生相关不平等的制度应当具有正当的理由;也就是说,我的“三层证成”的第一层证成应该得到满足。

[20] 谢尔要求每个公民都能获取“有效生活”的工具,这一要求包含了一个类似的,甚至更强有力的意愿观念。他要求公民应当处在好的条件之下来决定采取哪些目标(参见Equality for Inegalitarians , 157),并且“为了避免底层人员把努力视为一种不合理的行为,国家必须为每个人提供一系列的资源和机会,从而使得如果他确实努力的话,就会有一个合理的成功机会”。(第150页)

[21] 更多的讨论,参见我的“Responsibility and the Value of Choice”。因此,在我所提供的这种解释之中,选择所扮演的角色就不同于其在运气平等主义的观点之中所扮演的角色。按照运气平等主义的观点,如果对平等的偏离是由人们的实际选择造成的,那么这种偏离便可得到证成。对运气平等主义观点的批评,参见Sher, Equality for Inegalitarians , 29-34。

[22] 例如,就像诺齐克所指责的那样。参见Anarchy, State, and Utopia , 214。

[23] 约瑟夫·费希金提出了这一点。他强调机会平等(他称为“机会多元主义”)的一个条件是社会要体现出某种多元的价值观。参见Bottlenecks , 132-7。这看起来可能会让人感到惊讶,因为多元化社会的可欲性似乎与机会平等的观念是相互分离的。但我刚提出了某种对罗尔斯的“意愿”条件的解释,这种解释能够说明为什么这两者之间会有联系。

[24] 费希金提出了类似的建议。参见Bottlenecks , 31。

[25] 努力似乎能够以其他方式来证成更多的回报,我在第八章中对这些方式进行了讨论。

[26] 以“选择的价值”来分析“努力的意愿”的重要性,这也解释了费希金对“起跑门”(starting gate)体制和他所说的“大考社会”(big test society)的反驳。在“大考社会”中,儿童会因其早期的表现而不可挽回地被分成不同的教育路径和职业轨道。然而,大多数这个年龄的孩子都没有处在足够好的条件之下来做出这些重要的人生选择。参见Fishkin,Bottlenecks , 66-74。

[27] 罗尔斯写道:“每一个具有相似的动机和天赋的人,都应当拥有大致平等的文化前景和成就前景。那些具有相同能力和志向的人,他们的期望不应当受到其社会阶层的影响。”(A Theory of Justice , 63.)

[28] 机会平等会提倡采取这种措施,这正是哈耶克对机会平等所提出的反驳之一。参见The Constitution of Liberty , 91-3。

[29] 在就业方面,这种不公平的例子包括对某种工作实际上不需要的能力的测试,以及优先考虑那些通过无薪实习而获得经验的申请人,因为只有富裕的申请人才能负担得起这种无薪实习。

[30] 这与托马斯·内格尔在《平等与偏袒》(Equality and Partiality )第十章中提出的观点有关。内格尔观察到,父母想为其子女做力所能及的事情,这种动机可能会以两种方式构成不平等的根源。在家庭的内部,父母通过教学、辅导和帮助孩子养成良好的习惯,从而在不同的程度上促进了孩子的前景。在家庭之外,父母可能也会想通过“人脉关系”和其他钻体制漏洞的方式来帮助他们的孩子,以便让他们在竞选优势职位的过程中拥有出色的表现。内格尔说,后一种对平等的威胁可以受到规范的约束,从而禁止父母以这些方式来为其子女谋取优势。但社会的运转依赖于父母在家庭内部对他们的孩子有所作为。因此,社会需要鼓励这一点,而不是阻止它或限制它,并且把这种阻止或限制当作一种促进平等的方式。

我所建议的程序公平和实质机会之间的劳动分工,提供了一种稍微不同的方式来看待内格尔所描述的这个问题。如果程序公平实现了,那么我们就没有任何理由去阻止父母尽力促进其子女的教育和发展。但如果程序公平没有实现,并且父母所提供的额外培训和改善会对选拔过程产生不恰当的影响,那么为子女提供这些福利就会干扰程序公平。因此,这种做法就跟试图通过“人脉关系”来为子女谋取好处的做法一样,都是需要我们去阻止的行为。

[31] 乔恩·埃尔斯特(Jon Elster)指出,许多社会广泛地使用抽签来分配此类稀缺物品。参见Local Justice 。

[32] 正如我在第二章和第六章中所讨论的。

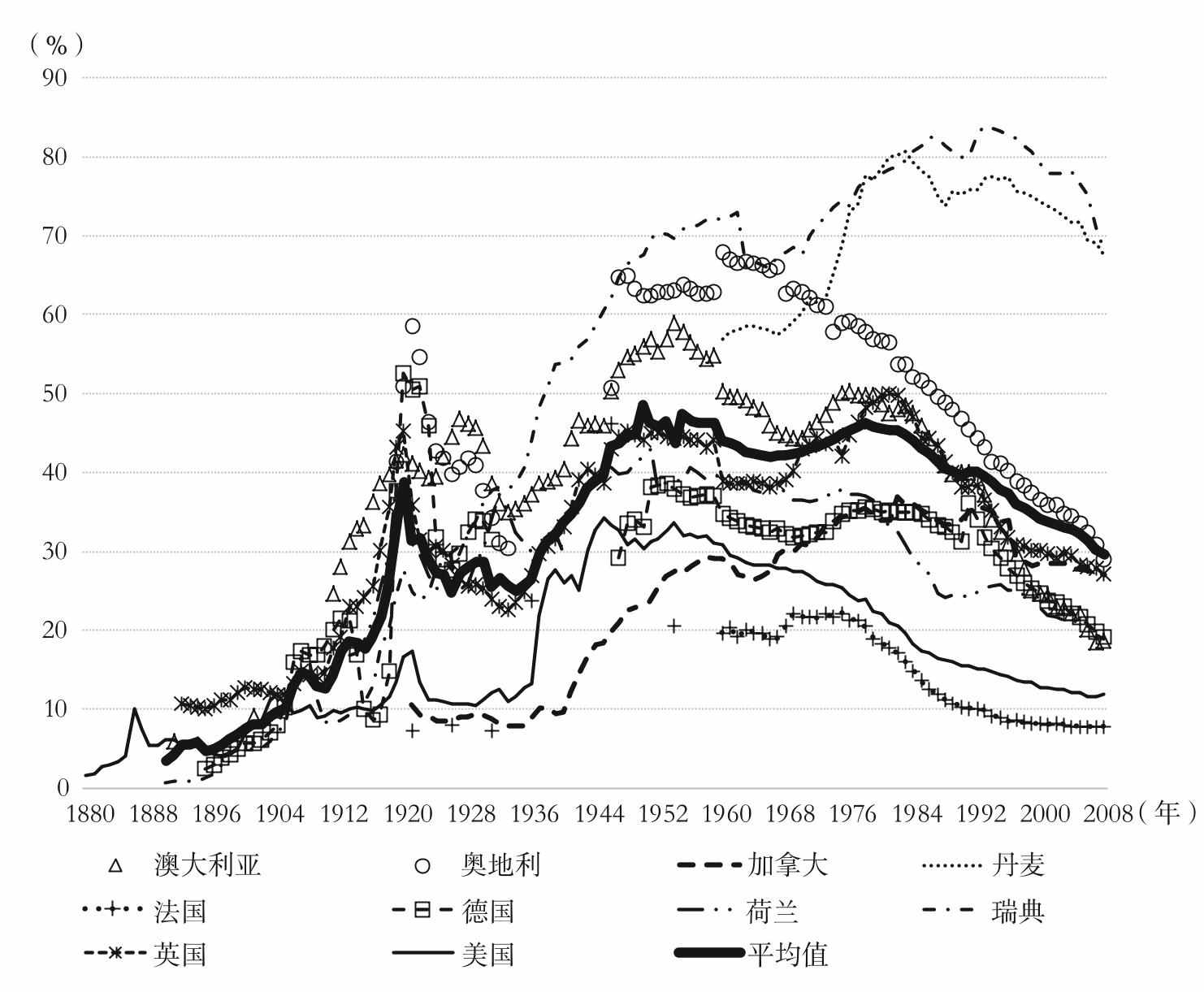

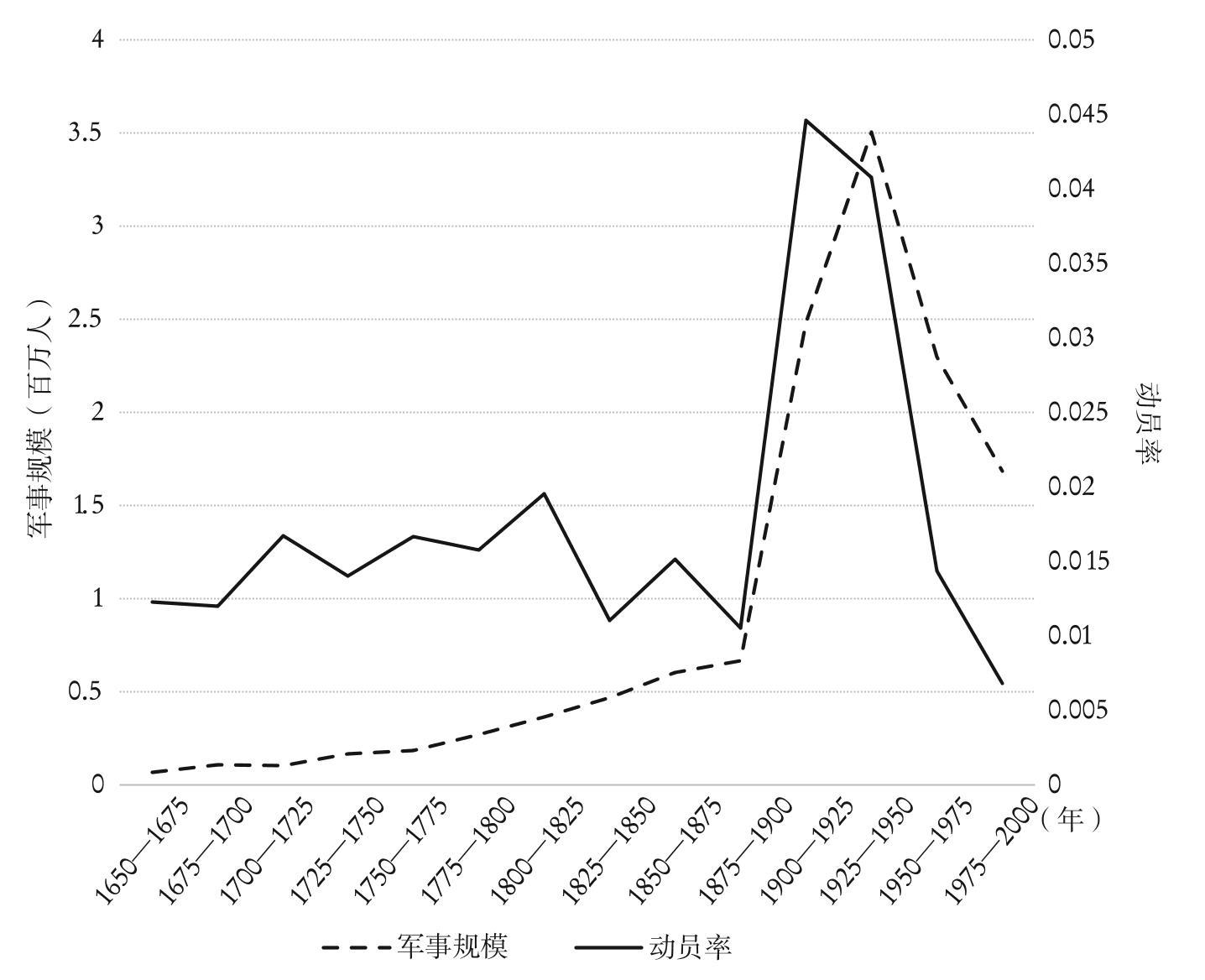

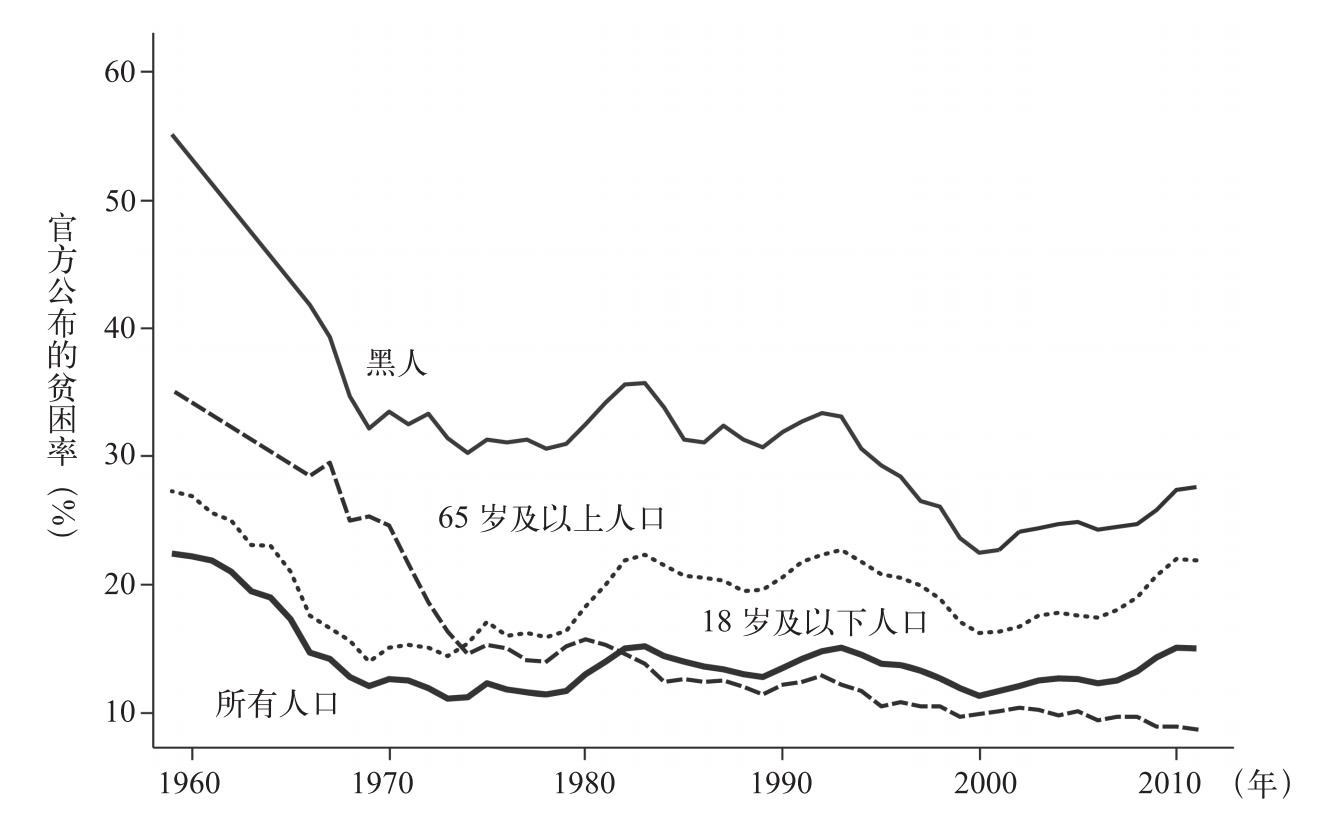

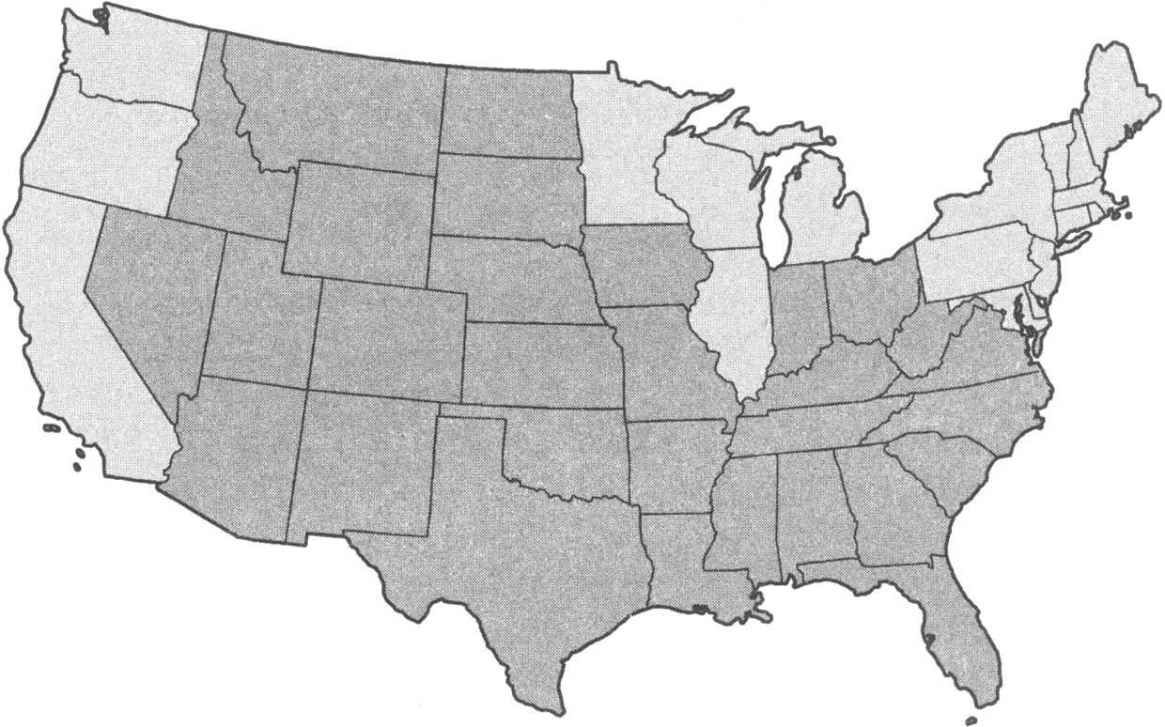

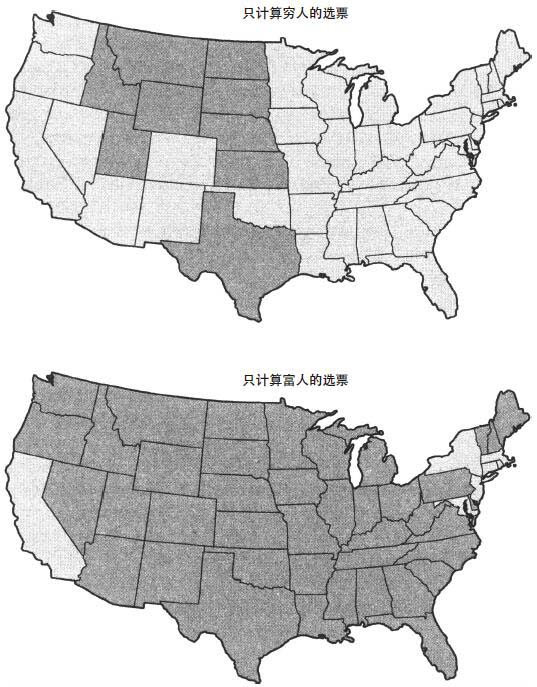

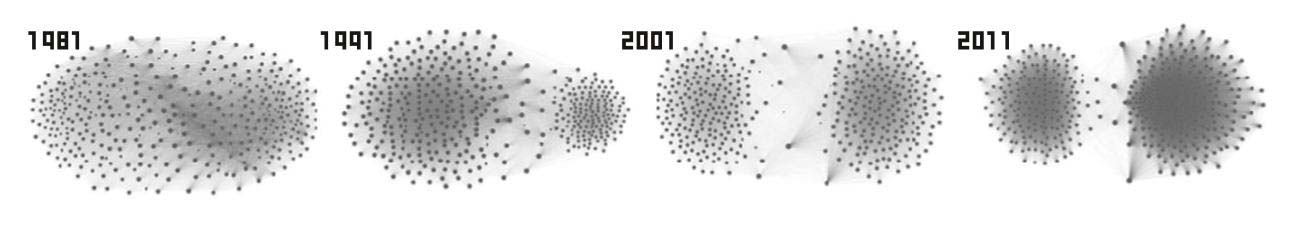

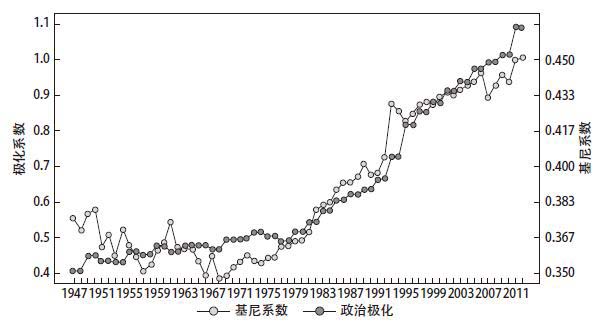

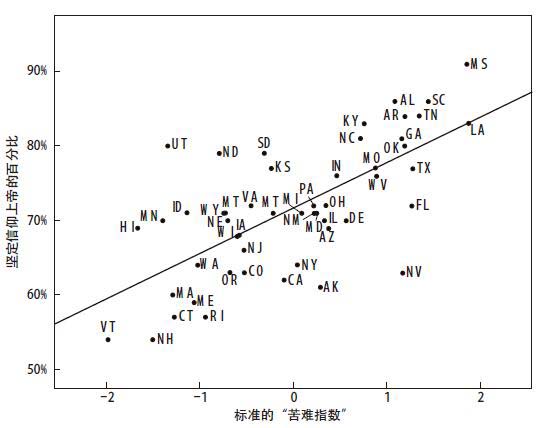

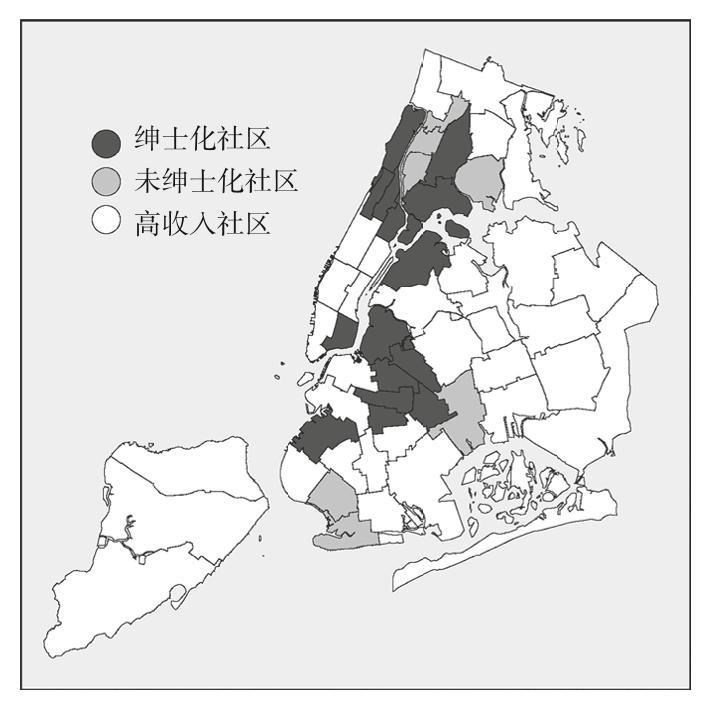

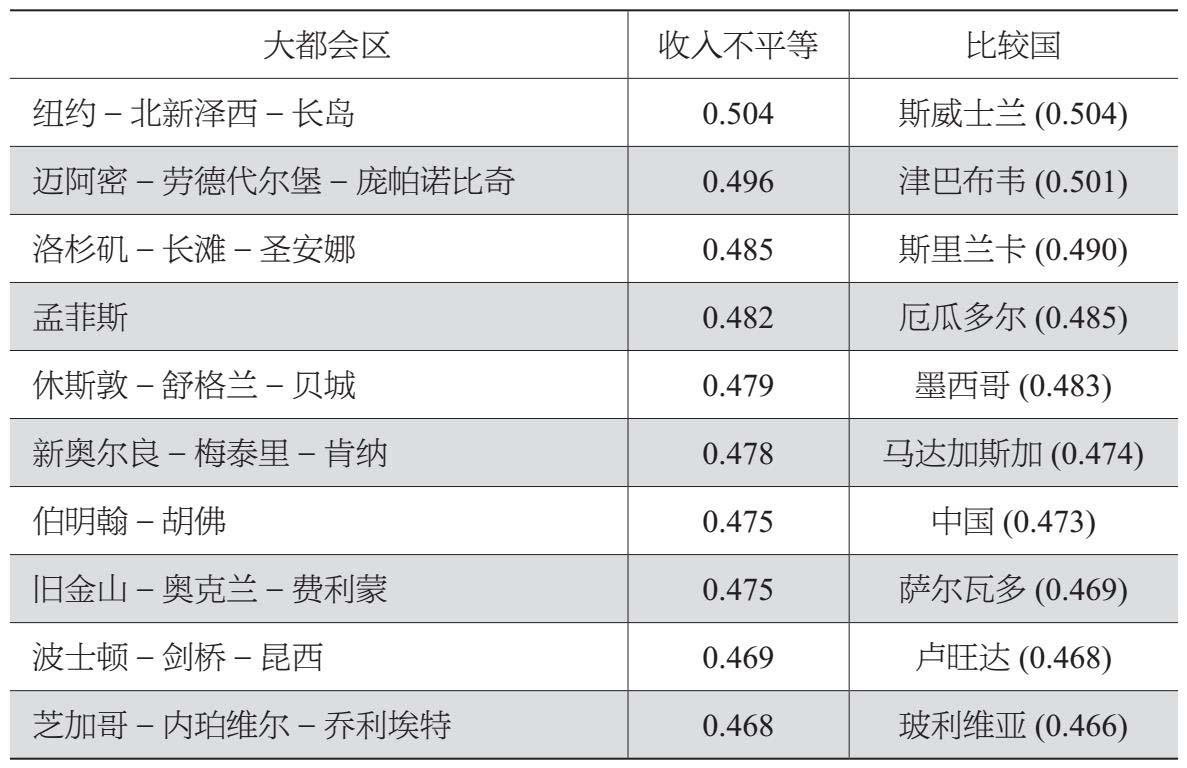

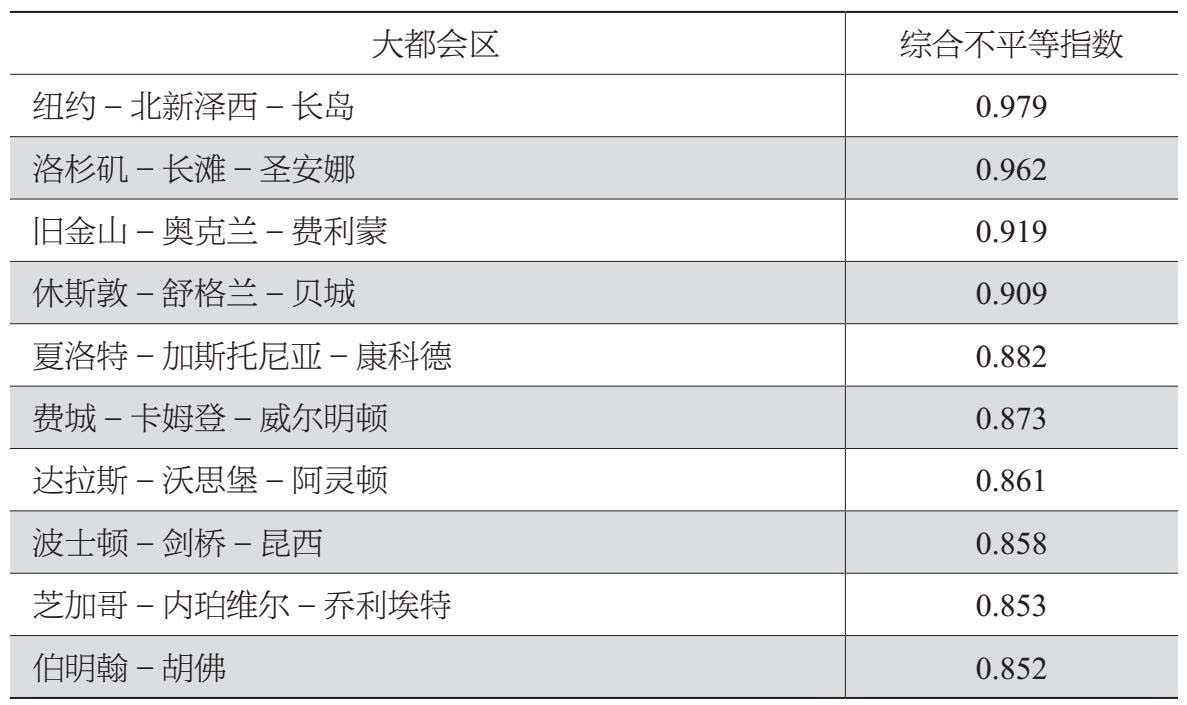

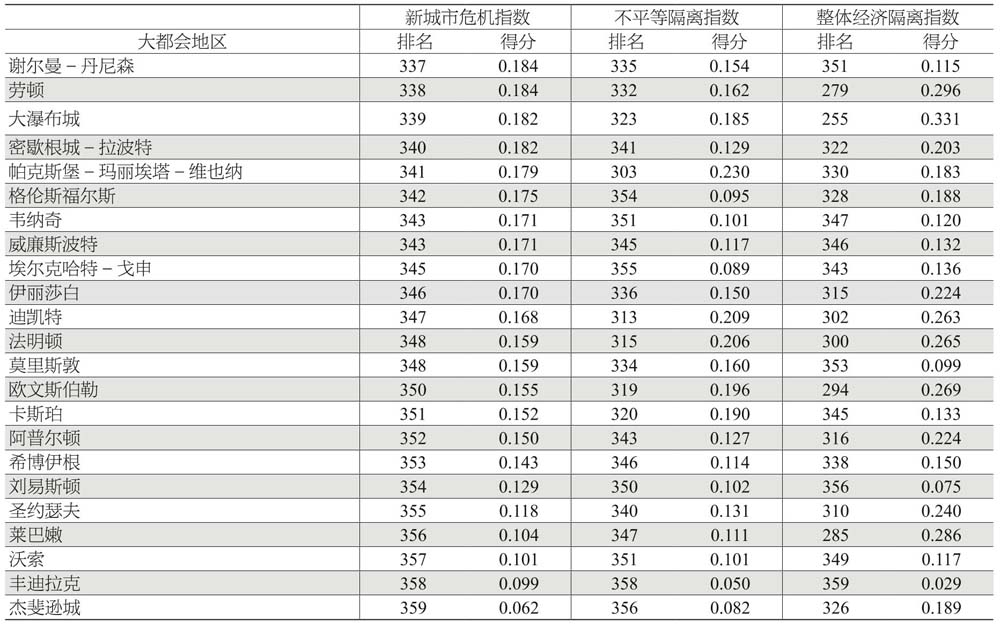

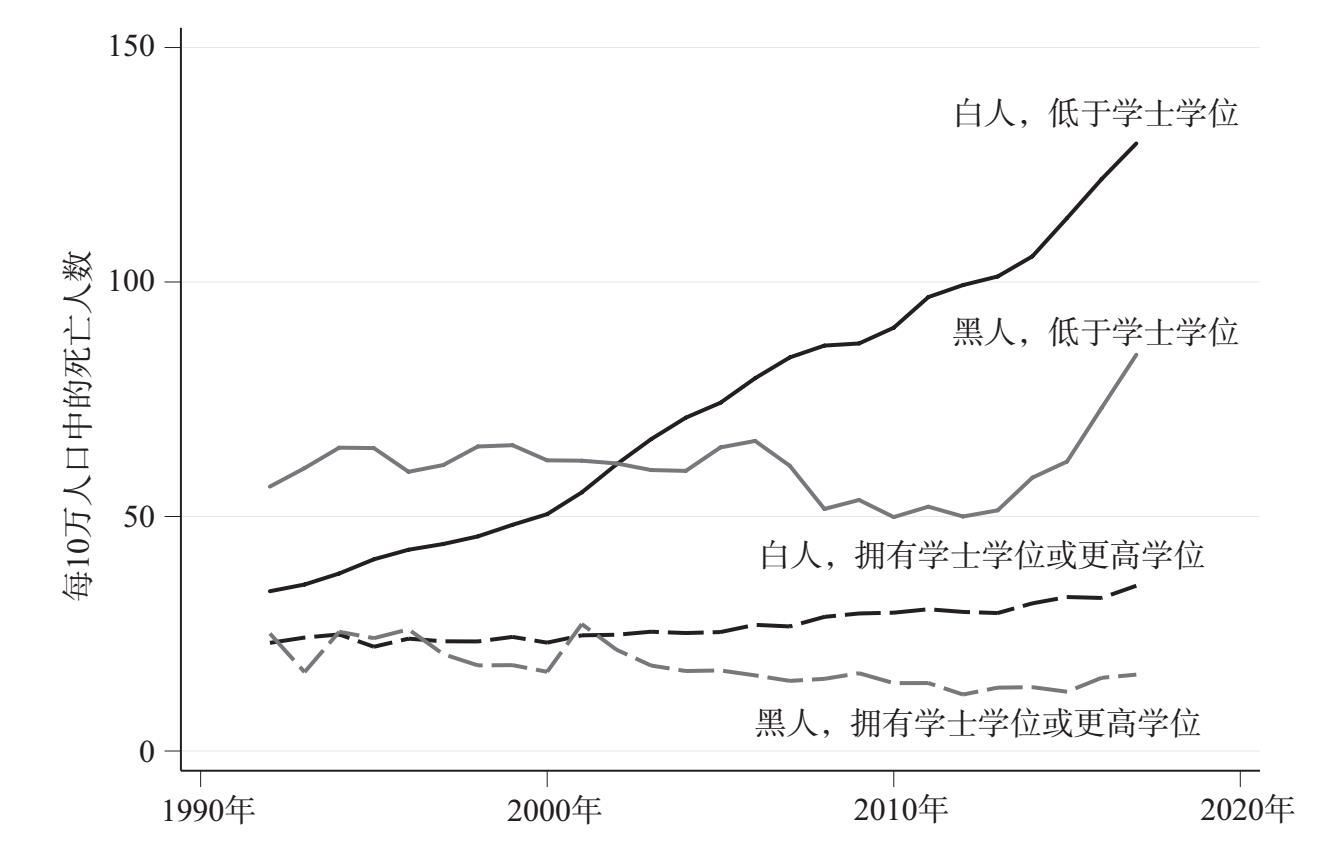

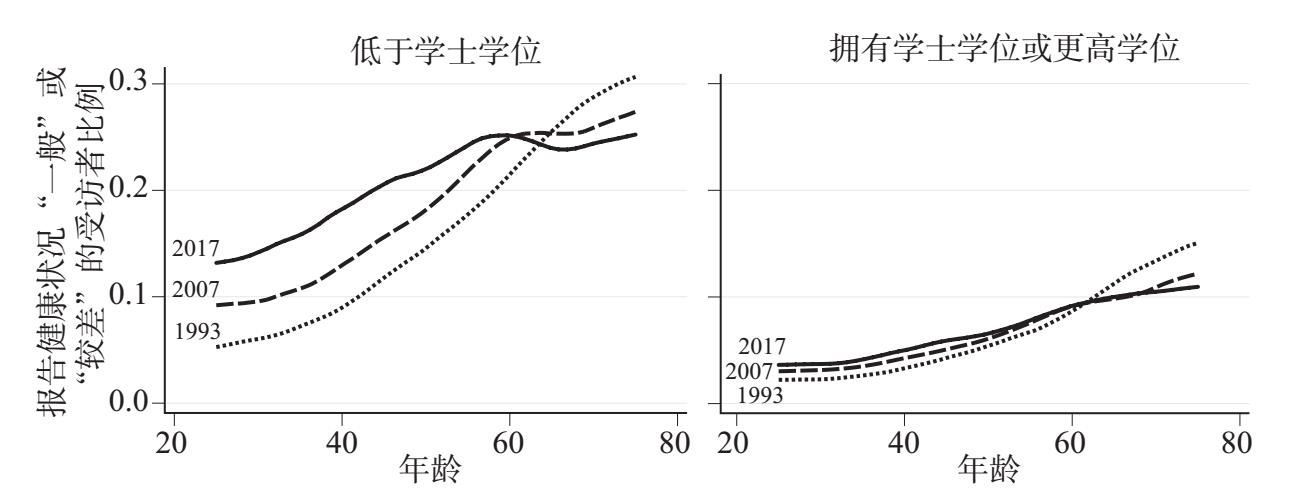

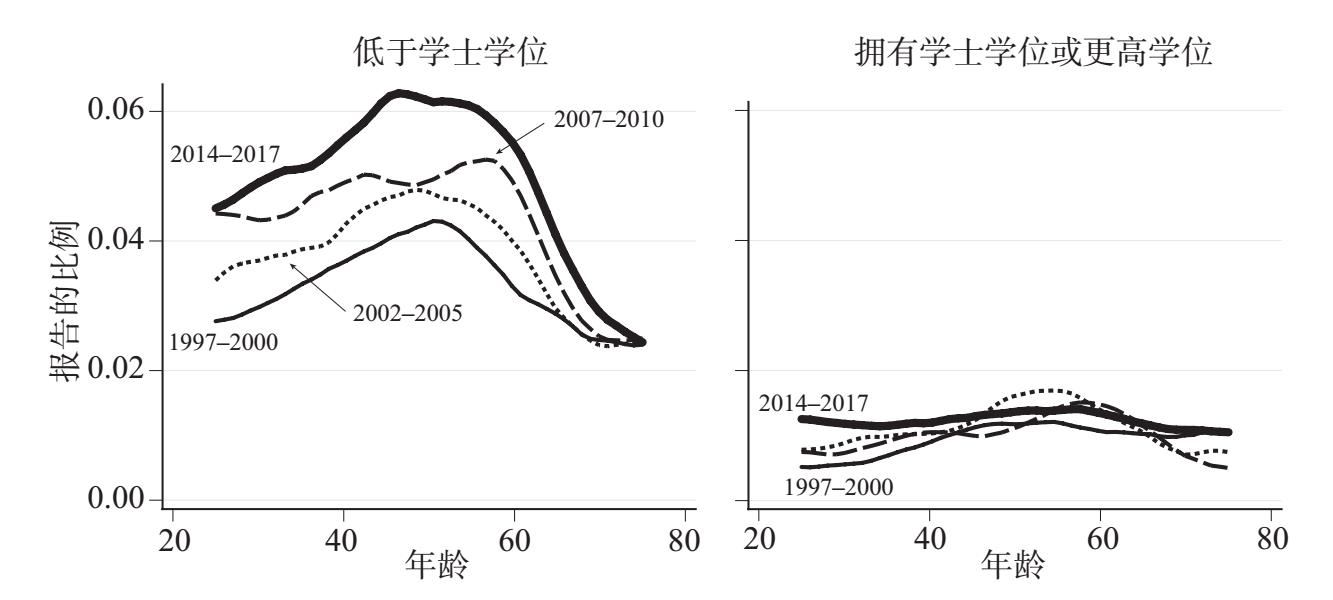

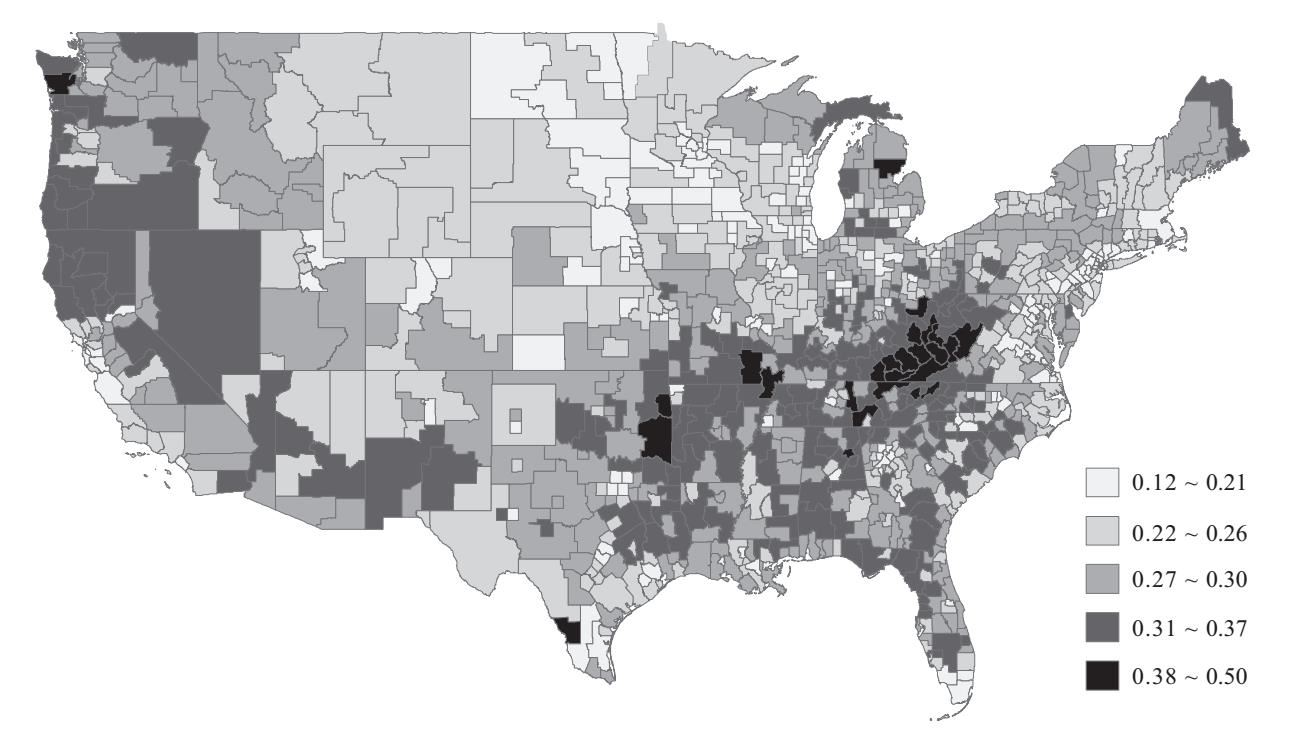

在许多人看来,经济不平等显然正在对我们的民主社会产生有害的影响。马丁·吉伦斯(Martin Gilens)等人的最新研究似乎支持了这一观点。吉伦斯的研究表明,在富裕公民和贫穷公民有着相互冲突的偏好的那些问题上,政治结果与富人(那些收入在前十分之一的人)的偏好密切相关,而与穷人(那些收入在后十分之一的人)的偏好完全无关。 [1] 他说中等收入人群的偏好对政治结果的影响几乎和底层人群一样小,并且这些影响力上的差异与经济地位相关,而不是与教育水平相关。

拉里·巴特尔斯(Larry Bartels)也报告了类似的发现。通过研究参议员在20世纪90年代的三次国会中针对最低工资、公民权利和预算问题的投票,他发现,比起中等收入选民的观点,这些投票与高收入选民的观点更密切相关,而与低收入选民的观点根本无关。 [2] 他认为,尽管穷人比富人更少去投票或更少去联系议员,但这种倾向无法解释上述的发现。在这些分析中,富人不仅仅指的是那些收入在前百分之一的富豪。吉伦斯关注的是收入在前百分之十的人,而巴特尔斯则将2006年收入超过六万美元的人视为高收入人群。

我在这一章中关注的是这个规范问题:如果情况确实如吉伦斯和巴特尔斯所描述的那样,那么这为什么应当受到反对呢?具体而言,政治制度的公正性(fairness)提出了哪些要求,经济不平等又会如何干涉它呢?

一个自然而然的回答是:吉伦斯和巴特尔斯的研究表明,富人对政治结果的影响要比穷人大得多。罗尔斯也表达了类似的观点。他把某种政治和经济制度称之为“福利国家的资本主义”,并认为这种制度是不正义的,因为它不能阻止“社会中的一小部分人控制经济,以及间接地控制政治生活”。 [3] 尽管罗尔斯确实指出,收入和财富的不平等可能导致一个“灰心沮丧的下层阶级”发展壮大,并且这个阶级会“感到被忽视,以及不能参与公共政治文化”,但他的主要反对意见并不是说,福利国家资本主义社会的公民不能像其他社会的公民那样投票或参与政治。 [4] 倒不如说,罗尔斯反对的是,这种制度允许某种程度的不平等,从而损害了这些活动对贫困公民而言所具有的“价值”(worth)。他说:“无论公民的社会或经济地位如何,政治自由对所有公民而言所具有的价值必须大致平等,或至少在这个意义上必须充分地平等,即每个人都有公平的机会担任公职以及影响政治决策的结果。” [5]

如果比起穷人而言,政治的结果更有可能符合富人的意见或利益,那么这也许表明这种政治制度存在着许多不同的缺陷。但我认为,只有其中某些缺陷能被恰当地理解成影响力的问题,并且它们在某些方面会有所不同,而我们需要对这些方面进行区分。我接下来的目标是确定这些不同的缺陷,并考虑它们是如何由经济不平等造成的。

罗尔斯指出,“政治自由的公平价值”这个观念与他的“经济机会的公正平等”观念非常相似,有时候他还会以一种使这个相似之处更加明确的方式来表述前一种观念。例如,他说以下这种情况,政治自由的公平价值便实现了:“无论公民处在哪个经济和社会阶层,那些具有相似天赋和动机的公民都拥有大致平等的机会去影响政府的政策以及获得权威的职位。” [6] 但与“公平的机会平等”的这个相似之处在某些方面并非是完全对应的,接下来我将对此进行探究。不过这个相似之处却可以作为考察政治公平的有益起点,因为我们可以借鉴第四章和第五章对经济机会平等的分析。

在第四章和第五章中,我区分了机会平等的程序方面和实质方面。程序方面由这些制度组成:它们界定了某些优势职位以及这些职位所具有的权力和奖励。如果这些职位获得了证成,并且它们在实际上的运作方式符合对它们的证成,那么程序公平就实现了。而这些制度所界定的优势职位之所以获得证成,是因为当拥有适当资格的个人来担任这些职位时,设立这些职位会带来好的结果。此外,如果选拔机制实际上是根据这些资格来挑选候选人的,那么这些选拔机制也就得到了证成。然而,即便这种产生不平等的制度恰当地进行运作,但也只有当它们所创造的职位对所有人都开放时,它们才可获得证成。这一点对某些背景条件提出了要求,例如它要求人们能够获得那些发展相关资格所需要的教育。我之前把这一点称为“实质机会的要求”。

因此,经济不平等可能会以两种方式来干扰经济机会平等。首先,如果富人能够设立某些得不到证成的优势职位——因为这些职位只对他们有利,或者如果富人能够以某些不正当的方式来影响那些得到证成的职位的选拔过程——因为这些方式会偏袒他们或他们的子女,那么经济不平等就会干扰到程序公平。其次,如果穷人无法进入学校或无法获得与富裕的候选人竞争优势职位所需的其他条件,那么不平等则会干扰到实质机会。

政治公平的实现同样也要求恰当运作的制度和适当的背景条件。但这两个要求之间的关系以及支持它们的理由在很多重要的方面都与经济机会平等的情况有所不同。正如在经济机会平等的情况下一样,政治公平所关注的制度也创造了带有特殊权力的优势职位,并且界定了个人竞选这些职位的机制。但这些制度同时也是做出权威性的政治决策的机制,它们制定了一些要求公民去接受以及遵守的法律和政策。这两个方面是密切相关的,因为这些制度所界定的优势职位包含了做出这些决策的权力,即批准法律法规、做出司法决策和制定行政法规的权力。

正如我已经表明的,经济机会平等所关注的优势职位之所以得到证成,是因为由拥有适当资格的个体来担任这些职位会带来好的结果。对于政治制度所界定的某些职位来说,例如法官或美联储董事会成员的职位,情况可能也是如此。不幸的是,这就是为什么这些职位应该通过任命而不是通过选举来填补空缺,正如在美国,很多法官的职位都是如此。

但立法者、市长或总统等其他职位的情况则截然不同。由合格的个体来行使这些职位所具有的权力会带来好的效果,仅凭这一点并不足以证成这些权力。行使这些权力的人是由民主选举所产生的,这一事实同样也至关重要。因此,让这些人行使这些权力是我们实现自我管理的一种方式,也就是说,是我们针对该做什么事情——例如该修建什么样的道路,提供什么样的学校和其他福利,以及如何支付这些费用——采取集体决策的一种方式。 [7]

对这些权力的证成依赖于许多不同的事情。首先,它依赖于选拔候选人的程序结构以及行使权力以做出权威性决策的程序结构。为了让某人当选公职人员具有合法性,选举就必须具备恰当的形式。例如,如果某些公民被排除在选举之外,或者他们的选票被党派不公正地划分选区(partisan gerrymandering)所稀释了,或某些公职的候选人被排除在考虑之外,那么合法性就会受到损害。但是,即便是公平选举所授予的权力也要受到限制。因此,制度要获得证成就必须以恰当的方式对这些权力进行限制,例如必须保护公民的权利。

不过,即使政治制度的组织方式在程序上是公平的,它们所授予的权力仍然依赖于是否存在着适当的实质性背景条件。即便某些公民拥有选举权和其他参政的权利,可如果他们没有足够的钱去使用那些要成为公职的候选人或进入公共论坛所必需的手段,从而做不了这些事情,那么选举所具有的使权力合法化的力量就会受到损害。

稍后我会继续讨论政治制度的证成性所需要满足的这些条件,以及不平等可能以哪些方式破坏它们。不过我目前关注的是,在这种情况下的证成结构和在经济机会平等的情况下的证成结构之间的差异。在经济机会平等的情况下,尽管优势职位涉及某些自我实现的机会且这些机会有利于优势职位的担任者,但对这些职位的证成主要依据的是它们所产生的结果,而不是它们给担任者所提供的机会。相比之下,政治制度则是一些得到证成的集体自治机制。

由此产生的一个后果是,在制度的证成性和使公民能够参与其中的背景条件之间存在着一种不同的关系。在经济机会平等的情况下,程序公平的标准具有“自上而下”的理由或制度性的理由:因为个人必须具备某些品质才能够在优势职位上发挥作用,从而符合对这些职位的证成,所以优势职位必须依据这些品质来挑选候选人。但这种理由并不需要扩展到实质机会的要求。如果来自富裕家庭的合格候选人足以担任这些职位,那么我们就缺乏任何制度性的理由来确保其他人有机会成为合格的候选人。支持实质机会的理由则是一个独立的、“自下而上”的问题,它建立在这个主张的基础之上:人们不应当被排除在体制之外。但就政治制度而言,情况则截然不同。如果缺乏适当的背景条件意味着许多公民无法有效地行使他们的政治权利,那么政治制度就不是民主自治的适当机制。因此,政治制度的公正性不止提出了某些结构上的要求,而且对这些结构要求的证成还会扩展到对提供背景条件的证成——这些背景条件是人们要参与这些制度所必不可少的。

政治公平和经济机会平等之间的另外两个差异也值得注意。第一,广泛的立法权力会允许政治制度改变其合法性所依赖的条件。它们可以通过两种方式来做到这一点:一是改变自身的程序,正如在立法重划选区(legislative redistricting)的情况下便是如此;二是维持或放弃维持那些必要的背景条件,例如这些背景条件包括人们能够接受教育以及获取政治参与的手段。第二,人们重视投票权以及重视以其他方式参与政治的理由之一是,这些权利既是使必要的背景条件更有可能得到满足的手段,也是使政治制度的运作方式更有可能获得证成的手段。

在阐述了经济机会平等和政治公平之间的这些差异之后,让我回到我们应当如何理解政治公平的要求这个问题上来。我引述罗尔斯的那段话似乎表明,政治自由对于人们而言所具有的价值应被理解为,人们在利用这些自由来实现他们的目标这件事上具有多大的成功可能性。我想追问这是否是对政治公平的最佳解释。为了清楚地解决这个问题,区分罗尔斯所提到的两种不同的成功情况是很重要的,即“获取权威职位”和“影响政府的政策”。

罗尔斯所关注的优势职位大概既包括了法官这样的职位,这些职位对个人的选拔建立在实质标准的基础之上;也包括了那些选举职位,它们的相关标准在于一些人通过恰当的程序而当选。尽管有些候选人可能比其他候选人更有资格担任公职,但民主选举的一部分理念就在于由选民来决定选择哪一个候选人。正如我们将看到的,他们有时候可能做得很糟糕。但是政治体制的公正性并不会仅仅因为下述这一事实而受到质疑,即有些人不太可能获得选举职位,因为大多数人(无论明智与否)更喜欢其他的候选人。

由此可见,公平对选举职位所提出的要求并不能以成功的可能性来加以界定,也就是说,不能以实际上获得职位的可能性来加以界定。选举的成功在于说服别人为某个人投票。因此,这种成功严重地依赖于别人的实际反应。假设我们因为提出劣质的论证而无法说服我们的公民同胞来支持我们,或者即便我们之所以失败,是因为他们思想封闭或不理性,从而没有接受我们所提出的实际上无懈可击的论证,但这些情况都不会违背政治上的程序公平。虽然以“成功的可能性”作为公平的标准会造成这种问题,但这并不是一个专门针对平等的问题。出于同样的原因,政治公平似乎并不要求所有潜在的候选人都具备“充足的 成功可能性”。这些观点同样适用于罗尔斯所提到的另一种情况,即“影响政府的政策”,至少当人们是通过选举的程序来产生这种影响时,情况便是如此。

由于乔舒亚·科恩(Joshua Cohen)注意到了这一事实,所以他主张,政治公平所要求的并不是人们对于影响政策具有同等的成功可能性,而是人们拥有平等的机会 来产生政治影响。 [8] 在有些人看来,这意味着一个人获得公职或影响政策的成功可能性不应取决于他的经济和社会阶层。但如何解释这种可能性却会产生不同的效果。如果富人之所以在这些事情上更有可能取得成功,是因为大多数选民都特别崇拜有钱人并且相信他们的判断,那么这并不表明这些政治制度是不公平的,无论这可能表明这些选民具有什么样的智慧。然而,如果富人之所以更有可能获得公职或影响政府的政策,是因为更多的财富使得他们更有能力竞选公职以及以其他方式参与政治(例如支持其他政治运动),那么这将表明这些政治制度是不公平的。

由此我得出的结论是,科恩关于政治影响力的机会平等的观点应被理解为,人们应当能够平等地获取(equal access to)某些手段 ,即那些人们通过选举程序来获得公职以及更广泛地影响政策所需要的手段。 [9] 例如,在一个公开的会议上,我们可以通过保障每个人有权利使用相同时间的麦克风,来确保人们实现参与权的公平价值,尽管这并没有保证任何人具有任何特殊的成功可能性。

然而,这种解决办法依赖于上述特定情况所独有的某些特征:第一,在会议上发言是人们用来影响别人的意见的主要手段;第二,允许每个人在相同的时间内发言是切实可行的。但在一个庞大的社会中,政治影响力的情况并不具备这些特征。我们没有任何切实可行以及合理的方式能够让每个公民在相同的时间内得到所有其他人的关注,甚至只是得到重要公职人员的关注。此外,人们可以通过许多不同形式的个人行动来表达自己的观点,我在此仅列举其中的一小部分——演讲、出版、撰写博客文章、给政治公职人员写信等。要确保每个人都能参与“相同数量”的此类活动,这种做法并不具有可行性。

另一种说法主张,公平所要求的是贫穷的公民和富裕的公民都应该能够获得充足的 手段来影响选举的进程。我们可以把“充足的手段”定义为这种能力:能够使自己的竞选情况引起广大民众的注意并被他们纳入考虑之中。这在很大程度上看起来是由选举具有使权力合法化的力量这种观念推论而来的。如果选民不知道B是候选人,或者他们无法知道B所具有的优点,那么选举中的投票实际上并不表明他们更支持A而不是B。

然而,这种充足的概念太弱了。即使几乎所有的选民都知道某个人的参选资格,并且知道他在重要问题上的立场,以及知道他声称拥有的优点,但其他候选人也可能仅仅因为他们的信息被更频繁地重播并且主导着主要公共媒体关于选择候选人的报道,从而获得了胜利。人们愿意在政治竞选上投入大量的资金——他们想必了解自己正在做什么,而且赢得美国大选的候选人几乎总是那个在竞选上投入更多资金的人,这些事实都证明了那些进一步的报道(而不仅仅是被别人知道)会产生不同的影响。 [10]

所以,按照我对“充足”所采取的那种最低限度的定义,即使所有公民都能够获得充足的 手段来宣传自己的观点和参选资格,那些能够投入更多资金的富裕公民依然有更多的成功机会来影响选举的结果。 [11] 虽然我们很难定义何谓“拥有平等的手段来影响他人”,但如果某些人有能力投入更多的资金,并且这种能力会导致他们能够获得更多的手段来影响政治的结果,那么这看起来显然会引起反对。事实上,要理解罗尔斯关于“同等的成功可能性”的评论,这看起来是一种最好的方式:它不是一种在字面意义上关于可能性(概率)的主张,而是一种关于获得产生政治影响的手段的主张;也就是说,虽然富人有能力在政治竞选上投入更多的资金,但这种能力不应给予他们某种决定性的优势来影响选举的结果以及影响更广泛的政治结果。

这种反对意见并不是在说:选举的结果应该由针对“问题”进行理性说服的方式来解决,并且一旦有些人能够投入更多的资金来重播他们的信息,或者采取非理性的说服形式,那么这个过程就受到了扭曲。基于这个理由,如果某些政治制度的特征会破坏审议环境的质量,那么它们就应当受到反对。但是,当前的观点却与此不同:无论选举的结果取决于理性的论证,还是在很大程度上或完全由非理性说服的争辩所构成,只要某些人有能力在宣传上投入更多的资金,并且这会导致他们在选举上拥有决定性的优势,那么这种情况就应当受到反对。 [12]

为什么我们应当反对富人拥有这种优势呢?我们可能会说,这种情况之所以应当受到反对,是因为它意味着贫穷的公民被剥夺了影响选举结果和政治决策的机会,并且导致富裕的公民对选举结果以及随之而来的政策拥有不公平的影响力。但仅凭这一点,这种回答看起来并不令人满意。如果一些人持有不受欢迎的观点并且属于根深蒂固的(entrenched)少数派,那么他们同样也无法影响选举的结果,但这一点似乎并不会以相同的方式引起反对。这里有两个重要的不同之处。

首先,根深蒂固的少数派群体之所以缺乏影响力,仅仅是由选民的意见造成的,因此这在多数票决定的制度中是不可避免的。(正如我之前所提到的,仅仅由于许多选民崇拜和信任富人,就可能会让富人拥有优势。)无法平等地获取那些可用来影响他人的手段会导致人们拥有不同的机会来产生影响,并且要消除由这种原因所引起的机会差异可能会很困难,但这种做法与多数票决定的制度并非不相容,它甚至可能会强化这种制度。其次,富人和穷人之间的分歧具有特别广泛的影响。在一个问题上属于少数派的人可能在另一个同等重要的问题上属于多数派。(如果情况并非如此,那么根深蒂固的少数派就更令人不安了。)但在富人和穷人产生分歧的那些问题上,例如提供重要的适当公共教育所需的税收水平,处在失败的那一方会影响到生活的各个方面。如果那些当选的公职人员本身就很富裕,那么政治决策在总体上将被他们特有的经验和利益所塑造。即使撇开其他人的影响,他们也很可能不太了解穷人的需求,并且会对这些需求做出更少的回应,从而更有可能导致平等关切的失败以及没有履行非比较性的义务。

吉伦斯和巴特尔斯所描述的现象确实表明了影响力的机会不平等。 [13] 但在评估经济不平等如何影响政治体制的公平时,我们不应只关注公职人员对不同公民的偏好的回应。对于不平等如何影响政治制度的运作,这里还存在着其他的反驳。

正如我在前面提到的,有一些标准会限制民主选举的代表有资格去做哪些事情。例如,侵犯公民权利的法律是不合法的,即便某个体制的选举程序是公平的,并且这些法律在该体制中获得了多数人的支持。投票支持此类法律的立法者将违反那些界定他们的义务的规范(norms),而一个政治体制必须把这些规范包含在内才能够获得证成。如果某种影响力会导致立法者违反这些规范,那么它就应当受到反对。但这种反对不是基于影响力的不平等,而是基于这种影响力所造成的政策。这个观点是一个普遍的观点,只要立法行为具有实质性的标准,那么这个观点就能适用。以下这三类情况看起来就具有这样的标准。

第一,政府有义务为其公民提供某些福利,并且这些福利的供应至少要达到某种最低水平。这些福利包括治安保护、对避免错误定罪的保护,以及基础教育、饮用水、铺设的道路和适当的卫生设施等公共服务。如果立法者或其他公职人员未能为部分市民提供这些福利,那么他们就会因此而受到批评。但这里的指责并不是说公职人员没有受到某些公众的意见或偏好的影响,而是说他们没有对由这些公民的利益提供的理由做出应有的回应。

第二,正如我在第二章中所说的,在超出这些最低限度的要求的情况下,如果公职人员没有提供任何好的理由就为某些公民提供比其他公民更高水平的福利,那么这也应当引起反对。但这种做法之所以引起反对,并不是因为它体现了影响力的不平等,而是因为它涉及某些公民的利益 比其他公民的利益受到更大的重视,从而违背了平等关切的要求。

第三,在某些情况下,例如涉及军事政策的决定或建设公共建筑的合同,立法者和其他公职人员有义务以公共利益的考虑作为决策的导向,而不以特定公民的利益作为导向。如果某些决策没有这么做,并且分配资金的目的是让特定个人或特定地区受益,那么这些决策就会受到批评,因为它们没有对相关的理由做出回应。

在所有这三类情况下,按照我之前对“程序”所采取的那种强健意义上的定义,这些反驳都属于程序性的反驳。它们所提出的指责是,政治制度必须以某种方式运作才可得到辩护,但这些政治制度都没有以这种方式来运作,因为公职人员的决策并没有对相关的理由做出回应。因此,这些情况类似于在程序方面违反经济机会平等的那些情况,例如负责招聘或大学录取的工作人员未能挑选出最合格的申请者。(相比之下,由于富人有更大的机会来影响选举,从而使得不平等会干扰政治公平,这种情况类似于我在第四章和第五章中所说的对实质机会的违背。)

在违反我正在讨论的这类程序标准的情况下,影响力 的观念只是用来解释为什么这些违反行为会发生,而没有用来解释为什么它们应当受到反对。这些违反行为可能是由竞选的捐助者向立法者施加压力造成的,而且捐助者会要求立法者采取对他们有利的政策,正如在经济机会平等的情况下,违反程序公平的行为可能是由富裕的父母为其子女寻求特殊照顾造成的。但不管这种失败是由这类影响造成的,还是由集体忠诚、单纯的懒惰或疏忽造成的,对此的根本反驳都是相同的,即一些人未能对相关的理由做出回应。而当失败是由其中的某一种影响造成时,这种影响之所以应当遭到反对,仅仅是因为它导致决策者没有按照相关的依据来做出决策,而不是因为这种影响比其他人能够产生的影响更大。

在吉伦斯和巴特尔斯所讨论的那些情况中,许多情况看起来都涉及对这类标准的违背。吉伦斯考虑的政策问题包括“提高最低工资,向海地派遣美军,要求雇主提供医疗保险,允许同性恋者参军,等等”。 [14] 巴特尔斯的数据则关注的是参议院关于以下这些问题的唱名表决(roll-call votes):提高最低工资,民权法案是否应涵盖就业歧视,将国防开支的资金转移到援助穷人的项目上,等等。 [15] 在这些情况下,立法的决策似乎应当符合某些包含平等关切在内的具体标准。

然而,我正在考虑的这类实质性的标准并不适用于某些政策问题。我们可能会说,在这些情况下,政治的决策就应当反映公民的偏好,因此应当受到公民偏好的影响,并且如果一些公民的偏好比其他公民的偏好受到更大的重视,那么这种做法就是不正当的。例如,由于公民对于哪些计划会促进共同利益这个问题必然存在着分歧,所以当基于促进共同利益的理由来决定哪些计划会得到证成时,立法者就应当对他们所代表的那些公民的观点做出回应。而基于我一直在讨论的理由,如果立法者支持某些有利于特定个体的政策,而不是那些促进共同利益的政策,那么这种做法就应当遭到反对。

同样,我在第二章中提出,政府可以在不同的水平上提供某些公共福利(例如铺设道路)而不会引起反对。不过,一旦确定这种水平的政策被选定了,如果政府为富人的社区或市长朋友的社区更频繁地铺设道路,那么这种做法便违反了平等关切的要求。但是,也许某个城镇上的穷人更愿意使用较少维修的道路以便降低税收,而拥有更多可支配收入的富人则更愿意拥有更好的道路。如果由于城镇议会的成员本身就很富有,或者因为富人对他们的竞选活动提供了更多的捐助,由此导致议会的成员忽视了穷人的偏好而投票支持增加铺路的预算,那么这种做法便违反了对公民的偏好作出回应的要求;即便就这种特殊福利的供应而言,这种做法并不会违反平等关切的要求(因为每个人的道路都被维护在相同的水平上)。

哪种决策属于这种类型,这是一个代表伦理(ethics of representation)的问题,即代表什么时候应该充当“受托人”(trustees)而行使他们自己的最佳判断,以及什么时候应该充当表达选民意见的“委托人”(delegates)。就当前的目的而言,我可以对这个问题的答案保持一种开放的态度。我当前的观点仅仅是,在那些立法者应该充当“委托人”的情况下,如果他们总是无视某些公民的偏好,那么这种做法就应当引起反对,正如我刚才提及的其他情况一样。因为在这些情况下,这些公职人员都没有回应那些他们应该回应的理由。例如,在当前的情况下,公职人员就没有对由选民的观点或偏好所提供的理由做出回应。这种批评主要依据的是立法者对相关理由的回应,而不是选民影响他们的能力。

然而,公民应当能够利用投票的权力来保护自己,以免自己的利益受到不公平的忽视。 [16] 众所周知,纽约市市长约翰·林赛(John Lindsay)之所以失去共和党的连任市长提名,主要是因为在1969年冬季的暴风雪过后,皇后区的居民对于政府没有充分地清除积雪而感到愤怒。林赛最后作为无党派人士勉强获得了连任,但这个教训无疑对他的继任者和其他地方的市长的想法都产生了影响。

如果某个公民群体比其他群体拥有更少的机会来影响政治的结果,那么这将使他们面临着风险,因为他们更难采取上述方式来保护自己。但皇后区的居民所行使的影响力是否合法或者是否过度,这个问题取决于他们利用选举的权力所要求的是公平的待遇还是特殊的待遇,而不是取决于他们的影响力与其他行政区的居民所拥有的影响力的比较(如果其他行政区的居民选择行使这种影响力的话)。人们可能希望,如果所有人都有平等的机会去产生政治影响,那么他们对于影响结果所具有的各种各样的能力就会达到平衡的状况,从而产生公平的结果。但这不一定是真的。所有公民都有平等的机会来影响政治的结果,这一事实并不能够保证每个人所经受的对待方式都不会违反平等关切的要求或违反某些特定的义务,例如确保每个人能够接受适当教育的义务。

我在第二章中讨论了学校经费的例子,这个例子能够用来说明这一点。正如我在前面提到的,新泽西州的立法机构和堪萨斯州近期的立法机构都拒绝投票支持为贫困学区提供经费,从而使得这些学区达不到宪法规定的教育水平。这些情况都涉及我刚才所讨论的那类程序性错误,即未能履行提供适当教育的义务(这项义务是非比较性的),以及未能遵守平等关切的规范。显而易见,这些情况也表明穷人无法利用政治权利来保护自己免受这种不正义的对待方式,而且他们长期以来都无法做到这一点。 [17] 穷人的这种无能为力可能是由选举制度的不公平造成的,例如政党不公正地划分选区,也可能是由新泽西州的州长行使单项否决权的权力过大造成的。 [18] 但在普遍反对加税的情况下,即使贫穷地区的居民并不比其他群体拥有更少的机会去影响他人,他们依然很有可能无法保护自己免受这类不公平的对待方式。为了提供这种保护,我们还需要采取进一步的措施。一种显而易见的可能措施是把这种保护列入依靠司法审查的宪法要求之中,但新泽西州的情况表明这种策略的效果是有限的。

这种情况也表明不平等可能以另一种方式干扰政治制度的恰当运作,即使它不会干扰选举程序的公正性。如果穷人对于某些重要的服务需要额外的公共供应,但大多数人却足够富裕而没有这个需求,那么我们就很难确保那种为所有人提供这些服务的政策会得到足够多的政治支持。因此,虽然缺乏平等的机会去影响他人会使得一个群体面临着遭受不公平对待的风险,但是支持拥有能力来保护自己免受这种对待的理由与支持拥有平等的机会去影响他人的理由却有着不同的依据。

我之前论证过,政治制度的恰当运作依赖于公职人员遵守某些行为标准,例如平等关切的要求,并且这些标准超越了对选民的偏好的回应。某种政治影响力之所以应当引起反对,是因为它经常诱导公职人员违背这些标准,而不仅仅是因为这种影响力比其他人有机会行使的影响力更大。当前关于学校经费的观点也表明这一点同样适用于选民。我们有一些适用于公民的政府机关的标准(同样也包括平等的关切),除非公民按照这些标准来行使他们的职权,否则政治制度将无法恰当地进行运作。公民光有平等的选票,甚至拥有平等的机会去产生政治影响,这依然是远远不够的。